спиной я отправился вдоль обрыва, чтобы попасть на тропинку, ведущую к долине Вернье. Я чувствовал себя бесконечно усталым и настолько слабым, что, едва пройдя какую-нибудь сотню метров, вынужден был остановиться, развязать ремни на Принце Гамлете и прислонить его к скале. Усевшись, положив голову на колени и обхватив руками ноги, я вздохнул так глубоко, что вздох мой пустил в холодный воздух длинную струйку пара, почти такого же густого, как дым от папиросы.

В голове у меня звенело; собраться с мыслями мне было так же трудно, как собрать пчел в открытую корзину. При созерцании мирной, тихой панорамы, расстилавшейся у моих ног, уныние мое еще больше увеличилось.

Повсюду царила дикая природа. Не оставалось ни малейшего признака человеческого господства по крайней мере нигде вокруг, куда достигал взгляд. Поля, поросшие терновником, сорными травами, чередовались с полями, сплошь усеянными гигантскими репейниками. И над всем этим тяготело унынье декабрьского дня. Это было так же прискорбно, как нищета зимой, и я воображал себя в одиночестве, в огромной комнате, без огня и без лампы. Без сомнения, в этом пейзаже не хватало лампы. Вероятно, это впечатление вызывалось отсутствием людей. Не знаю. Но, по крайней мере, я этим объяснял себе грусть, которая поглощала меня всего, как губка впитывает в себя воду.

Я не мог удержаться, чтобы не захныкать и не сказать громко:

— Что с нами будет? Что же делать?..

Тогда Принц Гамлет, до сих пор созерцавший меня в полной безмятежности, откашлялся, чтобы прочистить свой прекрасный голос, и ответил на мой вопрос:

— Что же делать?

Я повернул голову в его сторону, и глаза мои следили неустанно за его глазами.

— Что делать? — произнес он напыщенно. — А вот! — Он указал кругообразным движением головы на горизонт, на поля под паром, на леса и холмы, на болота и меловые утесы.

— А вот! Это очень просто, — начал он снова, — нужно копать землю, перевернуть эту кормилицу-землю; посеять доброе семя, жать рожь, золотистую рожь, которая не замедлит пустить ростки. Будем пахать землю, сеять хлеб, восстановим погнившие постройки — вот что надо делать.

Некоторое время я сидел молча, не будучи в силах ответить, ибо эта гениальная идея буквально перевернула мои мозги. Бережно, с предосторожностью матери, берущей своего ребенка, я схватил человека-обрубка за шиворот и, не обращая внимания на его крики, бросил его изо всех сил в бездну, разверзавшуюся у наших ног.

Я долго смотрел, как он кувыркался в воздухе, затем полетел прямо, решительно и уткнулся головой в зловонную грязь болота.

Так погиб Принц Гамлет — жертва своих дурацких лекций и своей неуместной иронии. Еще по сей день я сожалею о своем жестоком поступке. Да, по совести, я сожалею о нем, но, без сомнения, я пожалел бы о нем еще больше, если бы из-за этого поступка был вынужден закончить свое существование авантюриста на сырой тюремной соломе.

Вся эта история, оправданием которой служит, несколько смешное, сомнение в ее правдивости, допускает заключение. Вот оно, в своей пошлой неприкрашенности, освобожденное от всякой искусственности, благодаря чему фраза становится похожей на роскошно одетых женщин, которые, освобожденные от своих нарядов, очень часто производят крайне жалкое впечатление.

После смерти Принца Гамлета я окончательно покинул обрыв и на этот раз не сбился с пути.

Подходя к Руану, я встретил толпу мужчин и женщин, которые, завидев меня, стали испускать радостные крики. Они увлекли меня к маленькому селению, наполовину восстановленному, и мы тотчас отправились к торговцу винами, который один из первых обосновался там. Они сообщили мне и доказали надлежащим образом, что во всей этой катастрофе погибло еще не все человечество.

В Париже все шло к лучшему. Выл избран президент республики. Все оставшиеся в живых, отдав должное последствиям того кровопускания, что постигло всю вселенную — сумели недурно устроиться, заняв места в табачных предприятиях, сборщиками податей и т. д. Все мужское население Парижа зависело от государства: одни в качестве чиновников, министров, другие как рабочие транспорта. Больше уж не было таких случаев, когда десять тысяч человек жаждали запять одно и то же место. Оставшиеся в живых после этого тяжелого испытания признавали все же, что нечто изменилось в этом лучшем из миров.

Когда я сам приехал в Париж, управление транспортом там прокладывало уже новые пути, и уже поговаривали о проекте продления срока военной службы до семи лет, чтобы восполнить недостаток в народонаселении.

После двух лет нищеты и скитаний я почувствовал, что оживаю. Между тем, у меня все же сохранились горестные воспоминания о моем прошлом. Но все забывается. Я так никогда и не увидел вновь молодую девушку, из-за которой погиб Мушабеф, я никогда ее не увидел вновь, но зато я узнал других, и читатели первыми, я полагаю, простят мне, что я не воспользуюсь случаем рассказать подробно, почему и как я наверстал, с моими слабыми силами, время, потерянное там, на высотах, господствующих над Сеной, у синеватого, тусклого, как оловянное зеркало, лимана.

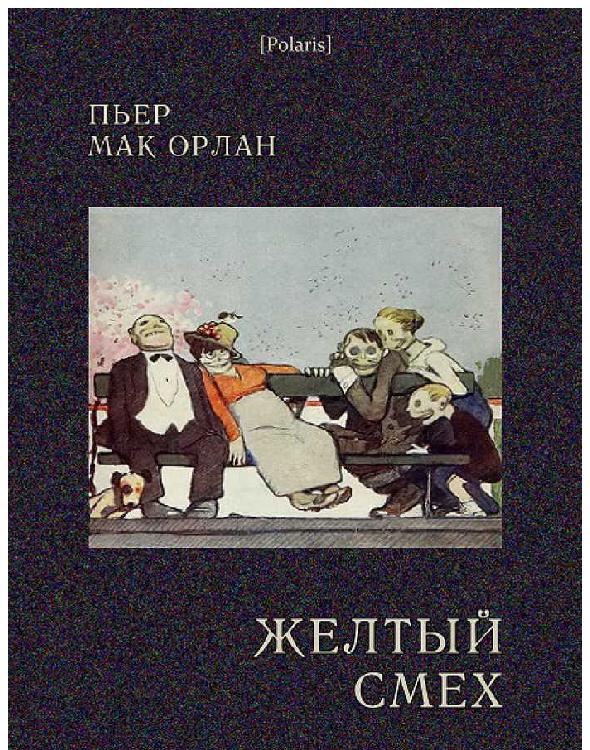

Роман «Желтый смех» был впервые опубликован с продолжениями в художественной газете Com^dia в 1913 г.; первое книжное издание (Paris: Albert Mericant) вышло в 1914 г. незадолго до начала Первой мировой войны.

Русский перевод публикуется по первоизданию (М.: Круг, 1926) с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам; исправлены некоторые устаревшие обороты.

Рисунок Г. Бофа на обложке взят с обложки первого французского книжного издания.

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.

Tout-a-l’egout — канализация. По-русски звучит — Туталегу (Здесь и далее прим. перев.).

Кускус — манная крупа, которую арабы едят или в чистом виде или с бараньим и куриным мясом.

Альфа — злачное растение в Алжире.

Игуанодонт — огромное пресмыкающееся, ископаемое в меловых месторождениях.