В 1937 году парижская газета «Возрождение» опубликовала его речь, обращенную к членам собрания Русского национального союза участников войны. В ней, кроме прочего, звучали пророческие ноты и призывы бороться с красными до победного конца: «…Мировые события приближаются… Русский народ, порабощенный коммунистической властью “интернационала”, неминуемо будет вовлечен в это столкновение, но не во имя России, а во имя спасения советской власти и порабощения… других народов. Что же делать нам, русским воинам, в эти грозные часы? Нельзя же до бесконечности ждать, что кто-то или что-то спасет Россию, и самим ничего не делать. Нам пора начать верить в собственные силы, пора организовываться, работать. В эволюцию советской власти мы не верим. Сталин такой же палач русского народа, каким был Троцкий или Дзержинский. От России властью III интернационала уже отторгнуто 710 тыс. квадратных верст с 28 миллионами жителей, и какие еще «куски» будет отдавать советская власть, какие еще «похабные» договоры будет она заключать, чтобы только спасти свою шкуру? А так называемые оборонцы, пособники советского палачества, кричат здесь о защите России. Их главари и вдохновители, когда мы, солдаты, стояли в огне за Россию, были и против нас и против России, а когда рушилась в крови и смуте Российская империя, они помогли ее крушению… К какой же обороне они зовут теперь? Они зовут к обороне не России, а советской власти. Но мы, русские солдаты, против советской власти. Каждый лишний год, месяц, день власти III интернационала над Россией губит российскую нацию.

Большевики двадцать лет развращают и терзают русский народ. Вот почему мы, русские солдаты – непримиримые враги большевиков и всех их попутчиков.

Мы верим в Россию и русский народ и не боимся наступающих событий, как бы грозны они ни были».

На советско-германском фронте Туркул побывал лишь с краткой командировкой, посетив с разрешения германской военной разведки абвера оккупированный немцами Севастополь в 1942 году. В городе он пробыл недолго, быстро отчаявшись отыскать место захоронения однополчан – полковника Туцевича и генерала Дроздовского. Место, где, по некоторым сведениям, были преданы захоронению тела двух командиров накануне отхода врангелевской Русской армии из Крыма в 1920 году, было до неузнаваемости перепахано снарядами, и Туркул отбыл с полуострова, так и не осуществив намеченной миссии. В конце войны ему довелось поучаствовать в формировании частей РОА в течение нескольких недель, но большого успеха его участие не имело – война закончилась. С 1945 года и до дня своей кончины, последовавшей в 1956 году, Туркул прожил в Германии, не написав уже более ни одной книги.

С начала 1990-х годов знаменитые «Дроздовцы в огне» неоднократно переиздавались и в России. Кто только не брался за перепечатку туркуловской книги – от мелких издателей, существовавших на пожертвования спонсоров в малиновых (сообразно эпохе) пиджаках, до тяжеловесного «Воениздата»! Интерес к «Дроздовцам в огне» был очевиден, и со временем предисловия к ним становились все короче – посмертная слава Туркула докатилась наконец и до родной земли, – и составителям почти не оставалось поводов для часто нудных биографических комментариев. Помнится, с каким упоением первые из них, освоивших ремесло предисловий, пускались в долгие нравоучительные беседы с читателем о силе печатного слова «впервые открываемого» для них имени автора!

Дабы не повторять их ошибок, мы лишь предуведомим современного читателя, открывающего «Дроздовцев» в XXI веке, отнестись к тексту, что называется, «без гнева и пристрастия», отметив бесспорные достоинства произведения, и проявить должное снисхождение в отношении его художественной ценности.

О.Г. Гончаренко

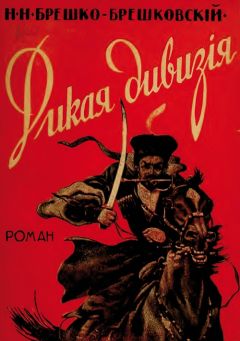

Николай Николаевич Брешко-Брешковский

Дикая дивизия

Часть первая. Под тремя золотыми львами

Каждый маленький, глухой городишко австрийской Галиции желал походить, если даже и не на Вену, эту нарядную столицу свою, то, по крайней мере, хотя бы на Львов. Подражательность эта выявлялась главным образом в двух-трех кафе, или, по-местному, по-польски, – в цукернях.

Пусть в этих цукернях выпивался за весь день какой-нибудь жалкий десяток стаканов кофе с молоком, съедалось несколько пирожных, и местные чиновники играли две-три партии на биллиарде. Пусть, но и кофе, и пирожное, и сухое щелканье шаров в дыму дешевых сигар и папирос – все это вместе давало бледный отзвук той жизни, которая бурлит и клокочет в блестящей, прекрасной и недосягаемой Вене.

Когда началась война и русская армия заняла Галицию, дела местных каверень не только поправились, а побежали в гору. Кофе и пирожное отошли в историю. Щедро платившие русские офицеры пили старое венгерское вино, ликеры и шампанское, а сухое щелканье биллиардных шаров не смолкало с утра и до поздней ночи.

Так было везде, так было и в местечке Тлусте-Място, где стоял штаб туземной кавказской конной дивизии. Более интимно и более сокращенно ее называли Дикой дивизией.

В цукерне «Под тремя золотыми львами» переменился хозяин. Прежний – старый седоусый поляк с приятными манерами, – продав свое дело, уехал куда-то, а вместо него появился господин, хорошо одетый, с военной выправкой, с ястребиным профилем помятого лица и с тонкими губами. Он был вежлив, но у него не было мягких, профессиональных манер седоусого пана.

По-русски он говорил почти свободно, хотя и с акцентом. Но когда офицеры Дикой дивизии, эти бароны, князья и графы в черкесках, говорили при нем по-французски и по-английски, никто из них не подозревал, что хозяин владеет не только этими языками, но еще и чешским, сербским, румынским и даже турецким.

Ему не сиделось на месте. Он часто ездил в Тарнополь и в Станиславов. В этих городах у него тоже были свои цукерни, конечно, более шикарные, чем «Под тремя золотыми львами». Но с тех пор, как фронт утратил свою подвижность, затих, и штаб Дикой дивизии надолго обосновался в Тлусте-Място, обладатель ястребиного профиля основательно засел «Под тремя золотыми львами».

Цукерня помещалась в бельэтаже небольшого кирпичного особняка. Надо было подняться по деревянной лестнице, расшатанной и скрипящей с тех пор, как ступеньки ее неустанно попирались тысячами, десятками тысяч ног в кавказских чувяках и в сапогах со шпорами.

В первой комнате – столики и буфет, а за буфетом дебелая блондинка. Во второй комнате – два биллиарда. В остальных комнатах – квартира хозяина.

И вот в эту летнюю ночь, когда после одиннадцати цукерня была закрыта и над стеклянной дверью уже не звенел колокольчик на железной пружине, хозяин принял в своем кабинете позднего гостя.

Этот посетитель – фельдшер Дикой дивизии в серой суконной черкеске и с большим кинжалом на животе. От черкески и кинжала воинственный вид фельдшера Карикозова мало выигрывал. Черкеска сидела на его несуразной фигуре отчаянно, а кинжал был ему только помехой. Карикозов был человек путаной и сбивчивой национальности, называл себя то армянином, то кабардинцем, то осетинцем, в действительности же не будучи ни тем, ни другим, ни третьим. Череп его имел форму дыни с большим плоским лбом. Лицо с носом-картофелиной, резко асимметричное. Одна половина не сходилась с другой. Левый глаз ниже правого, и в таком же соответствии и брови, и линия рта. В общем – восточная внешность, но сказалась в фельдшере Карикозове менее всего в смысле породы и более всего вырожденчески. Такие типы в Константинополе приставали к европейским туристам, таинственно обещали ввести их в гарем какого-нибудь паши, но вместо гарема вели в публичные дома Галаты, где они получали известный процент с каждого «гостя».

Хозяин цукерни «Под тремя золотыми львами» сел, закурил сигару и только потом неохотно предложил сесть человеку с большим кинжалом.

Обладатель ястребиного профиля опытным, холодным, прищуренным взглядом всматривался в посетителя.

«Глуп, туп и лукав», – решил он. А посетитель напряженно молчал, и от этого напряжения и еще от сильной охоты угодить его лоб-дыня вспотел.

– Ваша фамилия Каракозов?

Хозяин цукерни коснулся больного места: фельдшер злился, когда искажали его фамилию, и все лицо вместе с бровями и ртом пришло в движение, и он заговорил хрипло и резко, с акцентом актеров, выступающих с армянским анекдотами:

– Па-слюшайте, господин, очень вас прошу – я не Каракозов и не Киракозов… я Карикозов, панимаете, Карикозов!

Подобие улыбки тронуло тонкие губы, но холодными оставались глаза.

– Хорошо, я буду помнить: вас зовут Каракизовым. Так вот, Каракизов, если вы будете доставлять интересные сведения, я буду вам хорошо платить.

– Почему не интересно? Всегда будет интересно! – пообещал фельдшер.

– У вас есть какое-нибудь отношение к штабу дивизии?

– Очен бальшой атношение. Старший писарь на оперативные отделении мой первый друг.