Я не принимал участия в дискуссиях между фюрером и высшим нацистским руководством. Моя роль заключалась в том, чтобы в любой момент быть под рукой, но всегда незаметно, в тени. Я видел войну из первых рядов, стоя навытяжку, я находился в самом центре власти, к ней не принадлежа. И вот там, в Бергхофе, альпийском шале Гитлера недалеко от Берхтесгадена, в Берлине или в ставках, которые по приказу фюрера понастроили повсюду в Германии и во всей Европе, я улавливал обрывки разговоров, слышал неосторожные слова за дверью, обсуждал с товарищами происходившие события.

За то время, что я провел рядом с Гитлером, и потом, после крушения империи Третьего рейха, я так и не написал мемуары. Ни строчки. Только коротенькую заметку сразу после войны, в которой рассказывал о тяжелых условиях советского плена.

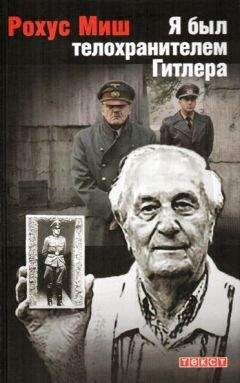

С тех пор как в октябре 2004-го умер Отто Гюнше, адъютант Гитлера, я единственный, кто остался в живых из узкого круга людей, ежедневно окружавших фюрера. Я этим ничуть не горжусь. Думаю, я хорошо выполнял свою работу солдата, не более того и не менее.

Я не был членом НСДАП, немецкой Национал-социалистической рабочей партии. Я не входил в гитлерюгенд. У меня дома нет издания «Майн кампф», и книгу эту я не читал. Чтобы попытаться понять, как я стал телохранителем Гитлера, нужно вернуться вспять, заглянуть в прошлое, задолго до того майского дня 1940 года, когда один из моих начальников в первый раз лично представил меня фюреру в одной из комнат имперской канцелярии.

Детство, счастливое, несмотря ни на что

Я родился в разгар войны, 29 июля 1917 года, в день, когда мужчины отнесли гроб с телом отца на кладбище. Моя беременная мать жила тогда в Верхней Силезии, в Альт-Шалькендорфе, в доме родителей; ей был прописан постельный режим. Сквозь оконные стекла комнаты она видела, как проходит похоронный кортеж с гробом мужа. Она рыдала взахлеб. Звонили колокола. Судя по тому, что мне рассказывали, сцена была ужасная.

Несколькими днями раньше отец вернулся с фронта с тяжелым ранением. Ему едва хватило сил на то, чтобы перед смертью повидать жену. Вот практически все, что я о нем знаю, — за исключением того, что ему было тридцать шесть лет, что был он строителем и что звали его Рохус — странное имя французского, кажется, происхождения, которое значит «красный». Роды начались через несколько часов после того, как тело опустили в могилу. Вполне естественно, что меня нарекли именем отца.

Мать умерла два с половиной года спустя от легочной инфекции, вызванной, скорее всего, осложнениями после тяжелого гриппа. О ней я тоже знаю совсем немного. Воспитали меня ее родители, заменившие мне отца и мать. О своей дочери они говорили очень мало. Ее фотографий в доме не было. Так что нельзя сказать, что, пока я подрастал, меня окружали воспоминания об умерших родителях.

И все-таки детство мое было радостным. Меня окружала простая и спокойная деревенская жизнь. У нас была корова, свинья и гектар земли. В маминой комнате жил теперь ее брат. А у меня был отличный приятель, Пауль, сын наших соседей, — с ним вместе мы рыбачили и катались на велосипедах. Я понемногу читал, в основном рыцарские романы пера Генриха фон Плауэна, истории сражений, Крестовых походов и осад. Когда мне было пять лет, старший брат умер: от холодной воды остановилось сердце, когда он упал в нашу речушку во время игры с приятелями. И снова траур, но о нем я почти ничего не помню.

За столом я очень любил слушать деда. Он был чернорабочим на больших стройках. Любил подолгу рассказывать о том, как здесь, в Берлине, принимал участие в строительстве канала Тельтов. Случалось ему вспоминать и очень мучительный эпизод, когда в 1871-м во время войны с Францией его отказались зачислить в ряды немецких вооруженных сил. Об этом он до сих пор говорил с трудом.

Дед был человеком прагматичным, принципиальным, с тяжелым властным характером, настоящий пруссак. Со мной он не лютовал, но уж если что-нибудь говорил, его нужно было беспрекословно слушаться. Для него само собой разумелось, что я получу профессиональное образование и буду добывать свой хлеб ручным трудом. Он без конца повторял: «Поучиться успеешь потом». Однажды к нам пришел директор школы и стал объяснять, что я обязательно должен продолжить школьный курс и что меня нужно записать в лицей в соседнем городке Оппельн (сейчас город Ополе в Польше).

Дед не уступил. Он упрямился, повышал голос. Сам он считал, что, поскольку я весь год получал отличные отметки по рисованию, будет вполне логично, если я выучусь на художника. Мысль эту поддержала моя двоюродная сестра, оказавшаяся в тот момент в комнате. Она предложила немедленно рассказать все мужу, который должен был помочь мне получить место ученика в мастерской в небольшом саксонском городке Хойерсверде. Почти сразу после разговора директор школы ушел. Не знаю, что он подумал. Все, что я помню, это что они предупредили мою официальную опекуншу, мамину сестру, жившую в Берлине, и несколько недель спустя собрали мои чемоданы. Мне пришло время уезжать.

Я оказался в Хойерсверде в 1932 году, еще подростком. Люди, которые занимались моим образованием, полностью взяли меня под свою опеку — в то время это было обычным делом. Они меня кормили и выделили для жилья комнату, от которой у меня не было ключей. Чтобы вечером попасть к себе, приходилось дожидаться их возвращения.

С самых первых недель я рьяно взялся за дело, много работал и мало гулял. Политическая жизнь того времени никак на мне не отражалась, и приход Гитлера к власти меня нисколько не волновал. Мне было неинтересно, кто он и откуда, его имя ничего мне не говорило. Не помню, чтобы я замечал какие-нибудь волнения, демонстрации на улицах, политические митинги. Я приехал из деревни, и интересы мои были, мягко говоря, другими. Я приехал, чтобы преуспеть, чтобы как можно лучше разобраться в том, чему меня учили, хотя с самого начала было понятно, что это будет нелегко и потребует постоянных усилий. У себя дома я очень рано научился сам о себе заботиться, жить в одиночку, не раскрываясь для внешнего мира.

30 января 1933 года, когда Гитлер стал канцлером, были, кажется, какие-то гуляния в центре города. Ничего больше сказать не могу: Хойерсверда очень небольшой городок и никаких серьезных событий у нас не происходило. Поскольку среди населения преобладали рабочие с расположенных в округе шахт бурого угля, в политическом отношении город был скорее левым. Должно быть, было немало профсоюзов, которые жили припеваючи — как и вообще повсюду в нашем районе. Но я не имел с ними никакого контакта. Не видел преследований, арестов и применения силы в отношении отдельных лиц или групп лиц в первые месяцы после установления нового режима.

Моим образованием занимались два человека. Один поддерживал нацистов, второй — тот, у которого я жил и к которому чувствовал себя гораздо ближе, — скорее одобрял социал-демократов. Я ежедневно видел их в мастерской, но ни разу эти двое публично не обсуждали свои взгляды. Знаю только, что сын первого ходил в так называемую «Напола»[2] — что-то вроде интерната, проповедующего национал-социалистические идеи. Многого об этом учебном заведении сказать не могу. Там обучали подростков, которые впоследствии должны были вступить в партию нацистов.

Сына второго моего учителя звали Герхард Шюллер. Мы очень быстро стали друзьями. Именно он записал меня в городской спортивный клуб и дал пару футбольных бутсов, поскольку сам я не мог их себе купить, — и все потому, что считал, что я потрясающе играю в футбол. Он убедил отца отпускать меня раз в неделю на тренировку. Его отец даже однажды приходил поболеть за меня, когда мы играли с молодежной командой пражского клуба «Спарта».

В 1935 году мне исполнилось восемнадцать. Обучение начало приносить плоды, я уже многое умел, и учителя мою работу ценили. В тот год мне пришлось заменять нашего приболевшего штатного художника для того, чтобы закончить две большие картины в Стрелковом клубе Хойерсверды. Когда я завершил работу, у меня в кармане оказалась очень неплохая по тем временам сумма, что-то около 500 рейхсмарок[3].

Из этих денег я оплатил полугодичный курс повышения квалификации в Кельнской школе мастеров искусств, интерьера и рекламного рисунка. Там я многому научился: например, технике золочения, которой владеют очень немногие, технике рисования театральных декораций и различным методам рекламной графики. Именно там я видел, как немецкие солдаты уходили ремилитаризовать Рейнскую область[4]. Город ликовал. Повсюду перед толпами зевак играли оркестры. Люди выглядели очень счастливыми, точно на карнавале.

Весной 1936 года я вернулся в Хойерсверду заканчивать обучение. Однако судьбе было угодно, чтобы за победу в общегородском конкурсе по стрельбе мне достались два билета на Олимпийские игры в Берлине. Открытие было намечено на первое августа. Я сел в поезд, пригласил свою тетушку, и вот мы уже едем по направлению к стадиону, расположенному на востоке столицы.