знала, что прошло будто десять лет, и мне стало страшно, как никогда в жизни, потому что теперь я не знала и даже не могла представить, что увижу здесь, в вольере. Ведь время беспощадно, и оно никогда не оставляет шансов… Но я облегчённо выдыхаю, когда вижу Дюка, хоть и сильно постаревшего, но по-прежнему умилительно сопящего.

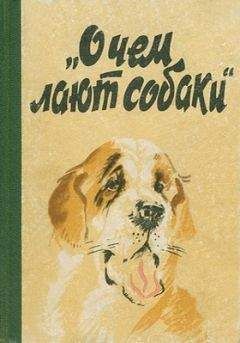

Отчётливо помню одну из первых его ночей в нашей семье. Он был ещё совсем малыш, буквально месяц отроду, но он был самым красивым и милым малышом у своей мамочки-ротвейлера. Шёрстка его, хоть и торчащая во все стороны, была всё-таки будто шёлк чёрно-подпалого цвета: она невероятно блестела, прямо-таки переливалась чистотой. Его маленькие лапки были такими пушистыми и пухлыми, в них прятались короткие, еле виднеющиеся коготочки, которые могли оцарапать, и мягкие, не стоптанные и не прошедшие столько дорожек, подушечки. Именно поэтому он был для меня медвежонком. Пухлые, будто воздушные, щёчки; моего любимого, карего, цвета глазки, похожие на две бусины, и такие же две бусины над ними – рыжие бровки; и большой кожаный носик, всегда влажный. Мордочка, обрамлённая двумя ушками, необъяснимо маленькими по сравнению с его головой, была точь-в-точь похожа на мордочку плюшевого щенка ротвейлера. Может быть, именно поэтому его постоянно хотелось тискать и защищать?

В ту ночь был ливень, а Дюк, как оказалось, невероятно сильно боялся грома. Он начал бродить по комнате, стуча своими коготками по полу, и жалобно скулить. Он искал свою маму, чтобы прижаться к ней и найти в этих объятиях защиту, но он ведь не знал, что у него новый дом, где есть другая мама. Моя мама. Но теперь ещё и его. Она быстро постелила себе на полу ватный матрац, закутала Дюка в одеяло и прижала к себе ближе, чтобы он слышал чьё-то сердцебиение и чувствовал, что не один, что ему нечего бояться.

По мере взросления он стал меняться и казался всем уже не малышом, наматывающим круги по дому в преследовании убегающей от него (хотя он же сам и толкал её носом вперёд) бутылки, которая играла роль игрушки, и боящимся грома, а серьёзным, опасным и злым псом, который одним только взглядом сможет прогнать тебя со двора. Однако лишь мы, члены семьи и близкие друзья, знали, что у него добрая душа, полная наивности и доброты. Как бы он не менялся внешне, он всё равно оставался щенком. Даже сейчас. Он лежит на боку, собрав по парам передние и задние лапы, и спит, тяжеловато, но очень мило сопя. Он сильно изменился, он уже совсем не тот, что в моих воспоминаниях: болезнь и старость его подкосили, и он заметно исхудал, что уже видны позвонки и рёбра, но глаза, которыми он, приложив невероятное количество усилий, взглянул на меня, по-прежнему те же – добрые, ласковые, щенячьи… Дюк смотрит на меня, но вряд ли что-то видит: его глаза так сильно загноились. И он, наверное, ощущает моё присутствие только по запаху, но я точно знаю: ему тепло от того, что я рядом. Я моргаю всего лишь раз и вновь смотрю на него – но грудь его не вздымается от дыхания, а глаза прикрыты… Сон его уже вечный.

Я всматривалась в него, прищуривалась, чтобы лучше увидеть. Я просто не могла поверить в то, что он лежит вот здесь, передо мной, но его уже нет. Он умер… Умер. Я видела это, но сильно боялась поверить в это. Если я поверю, то что мне делать дальше?

Я медленным шагом, будто бы ничего не произошло, добрела до беседки, хоть душа начала трескаться и тихо, сжав зубы, ныть… И пусть об этом не было слов, и пусть в это не было веры – об этом кричали мои глаза: они совсем не моргали и прожигали что-то невидимое впереди. Этого разочарованного взгляда невозможно было скрыть от людей, но их вокруг не было, и мне пришлось делить свою боль с самой собой. Но этого я и хотела… Ведь я знала малыша Дюка со всем его хулиганством и детскостью и запомнила его именно таким, каким, возможно, не запомнил больше никто, я знала его с первого дня в нашем доме ласковым и дружелюбным щенком и больше никем другим, поэтому я хотела по-своему и с самой собой расстаться с этим чудесным псом и с болью по нему. Никто не смог бы подобрать верных слов, чтобы я быстрее или легче пережила его смерть… Ведь мне нужно было её именно пережить, а не залечить или разделить с кем-то, кто не знал бы Дюка настолько, насколько знаю его я. Ведь всё-таки это история наших с ним отношений, отношений братика и сестрёнки, – нам и заканчивать её.

По началу я ничего не воспринимала: где я нахожусь, что я делаю и что только что случилось. Во мне всё замерло… Я пыталась найти себя и хоть каплю понимания, которая бы звучно упала в мою душу и наконец определила её движение. Я искала все это в строках сборника стихотворений, но там ничего не было… Ведь, как бы парадоксально это ни было, всё было в моей душе. Ожидание – в нём и заключается порой то самое движение. Но потом, спустя несколько минут, последняя страница сборника спряталась за обложкой. И в этот момент я не только закрыла книгу, но и одновременно что-то открыла…

Мне вдруг невозможно стало говорить и даже дышать, будто кто-то меня взял за горло под самое основание челюсти и тихонечко приподнимал над землёй. Слёзы сами по себе покатились градом по моему лицу и стали падать рядом… Я по-прежнему не могла ничего понимать, кроме единственного: он умер. Эта мысль навязчиво крутилась в моей голове и не останавливалась ни на миг, совершенно не собираясь отступать назад и падать в поражении – всё это делала я, ведь я слабее, ведь его смерть что-то убила во мне…

Я, едва способная дышать от слёз, сижу в тихой беседке, хоть вокруг продолжается шумная жизнь, но вдруг я уже стою перед калиткой в вольер – на том же самом месте, на котором стояла, по-видимому, в ту пятницу, когда дыхание Дюка растворилось в ветре… Здесь пусто. Но в нём – или всё-таки в моей памяти? – осталось очертание его тела. Здесь до сих пор хранится его последний вздох и последний удар сердца. Это одно из мест, где навсегда останется память о нём…

И о том, как Дюк любил сесть рядом с