Ознакомительная версия.

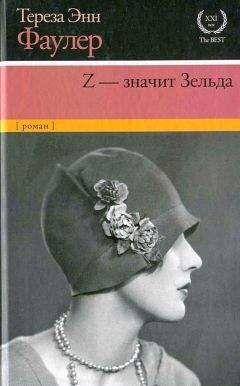

Тереза Энн Фаулер

Z — значит Зельда

Монтгомери, Алабама

20 декабря 1940

Дорогой Скотт!

«Любовь последнего магната» — замечательное название для романа. А что говорит Макс?

Я подумала, вдруг я наберусь смелости для перелета и приеду проведать тебя на Новый год. Если сможешь, вышли мне деньги на билет. Презабавная парочка из нас получится — ты с больным сердцем и я с больной головой. Но вместе, возможно, мы сложим что-то стоящее. Я привезу тебе сырных крекеров, которые ты всегда так любил, а ты будешь читать мне то, что успел написать. Я знаю, это будет чудесный роман, Скотт, твое лучшее произведение на сегодняшний день.

Письмо вышло короткое, так что я успею отправить его сегодня до закрытия почты. Не затягивай с ответом.

Твоя преданная

Z.Если бы я могла втиснуться в щель почтового ящика, то отправилась бы вслед за письмом в Голливуд, прямо к Скотту, на порог нашего нового будущего. Оно у нас всегда было новое, так почему бы не приступить к очередному прямо сейчас? Если бы только люди могли путешествовать так же легко, как слова! Вот было бы здорово! И если бы нас можно было так же легко исправить!

Звеня ключами, подходит почтмейстер — пора закрывать контору.

— Как дела, мисс Сейр? — интересуется он, хотя прекрасно знает, что с 1920 года я — миссис Фицджеральд.

Он настоящий алабамец, этот Сэм, «Сейр» произносит как «Сей-йе». А вот я научилась выговаривать эти рокочущие согласные, долго прожив вдали от дома.

Я прячу руки в карманах и направляюсь к дверям.

— Все в полном порядке, Сэм, спасибо. Надеюсь, у вас тоже.

Он придерживает мне дверь.

— Бывало и похуже. Доброго вечера.

И у меня бывало и похуже. Намного хуже, и Сэму об этом известно. Как и остальным жителям Монтгомери. Я ловлю на себе их пристальные взгляды — на рынке, на почте, в церкви. Слышу шепотки о том, что я спятила, мой брат спятил… мол, печально наблюдать, как дети судьи Сейра разрушают его наследие.

— Это все от их маменьки, — шепчут они, хотя матушка, чей главный порок — происхождение (она приехала из Кентукки), была ничуть не безумнее любого из них. Но это, как я теперь понимаю, не так уж много значит.

На улице солнце уже опустилось за горизонт, устав от этого дня, от этого года, готовое, как и я, начать все сначала. Как скоро Скотт получит мое письмо? Как скоро я получу от него ответ? Если бы могла, то завтра же купила бы билет на самолет. Пришло время мне заботиться о нем.

Время…

Когда-то у нас его было в избытке — настолько, что мы растрачивали его, проводя дни в похмельном тумане и встречаясь с людьми, которых я давным-давно позабыла. Теперь же оно превратилось в драгоценность, какую мы и представить себе не могли. Слишком много дорогих нам людей потерпели крах или погибли.

От катастрофы человека защищает лишь везение. Нелюбовь. Не деньги. Не вера. Не чистое сердце и добрые дела. Впрочем, и дурные тоже не спасут. Любого из нас могут подкосить, растоптать, унизить, уничтожить.

Взять, к примеру, меня. До апреля этого года, когда переехала сюда, к маме, я провела шесть лет, сменяя одну лечебницу за другой, в тщетных попытках вылечить изломанный разум и подавленный дух. Скотт тем временем скитался по отелям и гостиницам в разных городах, всегда неподалеку от меня. Но однажды Голливуд снова поманил его, и я заставила Скотта отправиться туда. Везения ему это не прибавило: вот уже три года, как он борется с алкоголем и с руководителями студий. В начале месяца пережил легкий сердечный приступ.

Подозреваю, он нашел себе кого-то в Голливуде, хотя продолжает мне писать, и заканчивает каждое письмо неизменным «С нежной любовью…» Я всегда пишу «Твоя преданная…» Даже сейчас, когда вот уже шесть лет мы живем порознь, когда он, должно быть, озаряет своим сиянием какую-то обожательницу, несомненно верящую, что спасла его, мы оба пишем эти слова совершенно искренне. Это то, что есть у нас сейчас, это мы, какие есть. Многое прошло — хорошее и плохое.

Милдред Джеймсон, которая учила меня шить, когда я только поступила в старшие классы, окликает, когда прохожу мимо ее крыльца:

— Эй, Зельда, когда же твой дружок вернется за тобой?

В этом городке мы, Скотт и я, знамениты. Местные следили за каждым поворотом нашей истории, вырезая заметки о нас из газет, разглагольствуя о событиях и дружеских связях, столь же воображаемых, как в наших книгах. Слухи нельзя прекратить, с ними нельзя даже бороться, так что волей-неволей учишься подыгрывать.

— Он пишет новый киносценарий, — отвечаю я.

Это звучит сексуальней, чем правда: что он покончил с киностудиями — утверждает, что раз и навсегда, — и работает только над книгой.

Милдред подходит к перилам.

— Но нельзя же еще одно Рождество провести порознь! — Ее седые волосы заколоты шпильками и окутаны газовым шарфом. — Скажи ему, пусть поторопится. Бога ради. И пусть впишет в фильм этого красавчика Кларка Гейбла. Господи, до чего я люблю Ретта Батлера!

— Передам, — киваю я.

— Обязательно передай. И пускай поторопится! Никто из нас тут не молодеет.

— Уверена, он работает настолько быстро, насколько может.

В 1928-м году в Париже, на званом ужине в честь Джеймса Джойса, Скотт сетовал, что «Гэтсби» продается вяло, а за новую книгу никак не получается взяться. Джойс тогда сказал, что его новый роман тоже продвигается медленно и он надеется завершить его через три-четыре года.

— Годы! — не уставал восклицать после этого Скотт, еще не догадываясь, что между «Гэтсби» и его следующим романом пролягут девять странных и беспокойных лет.

Сейчас снова прошли годы — шесть лет, но я убеждена, что этот роман он скоро закончит. После всего, что ему пришлось пережить: после всех разочарований и оскорблений — этот роман возродит его. И для читателей, и для самого себя.

На днях он написал мне:

Я нашел название: «Любовь последнего магната». Как тебе? Между тем я дочитал Эрнестово «По ком звонит колокол». Не так хорошо, как прошлое его творение, потому в Голливуде за него дали больше ста тысяч. Прибавь к этому еще пятьдесят кусков, которые он получит за «Книгу месяца»… Да он будет просто купаться в деньгах. Нам такое и не снилось (хотя прикидывались мы знатно). А ведь раньше он не мог позволить себе ничего роскошней ветхой квартирки над лесопилкой в Париже, помнишь?

Эрнест… Скотт считает, что сейчас мы все в равном положении — он, Хемингуэй и я. Сказал, что ему прислали подписанную книгу: «Скотту, с любовью и уважением». Он был очень доволен. Я могла бы ответить, но не стала, что Хемингуэй может позволить себе быть великодушным. Почему бы и нет, если мы все сейчас, по его меркам, заняли положенные места?

Скотт продолжал:

Только что наткнулся на членскую карточку Загородного клуба Монтгомери 1918 года на имя лейтенанта Ф. С. Фицджеральда… Помнишь такого? Смелый, рисковый, романтичный бедолага. Он был без памяти влюблен в писательство, в жизнь и в одну дебютантку из Монтгомери, которую все ребята помельче считали недостижимой. Его сердце так до конца и не оправилось.

Интересно, мы с тобой уже совсем пропали? Общество считает именно так, но у тебя были хорошие восемь месяцев после больницы, да и мое положение потихоньку улучшается. Я с прошлой зимы ни капли не выпил, представляешь?

Но Зельда, чего бы мы ни отдали, чтобы вернуться к началу, снова стать теми людьми, для которых будущее было таким свежим, таило столько обещаний, что казалось, просто невозможно все испортить, да?

Помоги мне Господь, я соскучилась.

Хотела бы я сказать всем, кто считает, что мы пропали, кто верит, что Скотт окончательно выжат, а у меня в голове жмутся друг к другу промокшие мыши: «Присмотритесь!»

Присмотритесь и вы увидите нечто необыкновенное, загадочное, подлинное. Мы никогда не были теми, кем казались.

Только перестав касаться дна, узнаешь, насколько ты высок.

Т. С. Элиот

Представьте раннее пасмурное субботнее утро. Конец июня 1918 года. Монтгомери облачается в свое лучшее весеннее платье и благоухает изысканными цветочными духами — наряд, который и я собиралась надеть вечером того дня. Наш дом, просторное здание в викторианском стиле на Плезант-авеню, был окутан облаком крошечных белых цветов жасмина и роскошных пурпурных вьюнков. Птахи, собравшиеся на ветвях большой магнолии, заливались во весь дух, будто пробовались на сольные партии в воскресном хоре.

Из окна на нашей черной лестнице я видела, как мимо ковыляет кляча, тянущая за собой дребезжащий фургончик. За ним шли две цветные женщины, криками оповещая окружающих о своем товаре.

Ознакомительная версия.