— Он почти совсем оглох, — сказала мать, — почти совсем.

Она пошла в чулан и вернулась в столовую, по-прежнему не поднимая глаз. Коробка между тем бросалась в глаза, заслоняя все остальное, что было в бунгало.

— Я всегда удивлялся, что вы держите глухого, — сказал мсье Чжо как ни в чем не бывало, — ведь на равнине прислуги хватает.

Как правило, если они не собирались ехать в Рам, он уходил несколько минут спустя после появления матери и Жозефа. Но сегодня он стоял, прислонясь к двери гостиной, и явно ждал, когда пробьет его час, час патефона.

— Вы правы, конечно, хватает, — сказала мать. — Но этому так досталось в жизни! Когда я смотрю на его ноги, я всякий раз думаю, что придется мне возиться с ним до конца моих дней…

Надо было как можно скорее сообщить им, что в коробке, иначе это могло плохо кончиться. Жозеф, изнемогая от любопытства, мог не выдержать, наподдать ногой по ротанговому столу и один уехать в Рам на «ситроене». Но хотя Сюзанне было хорошо известно, на какие выходки способен Жозеф, она сидела молча, точно пригвожденная к креслу. Капрал вошел, увидел коробку, долго смотрел на нее, потом поставил кастрюлю с рисом и начал накрывать на стол. Когда он кончил, мать взглянула на мсье Чжо, словно спрашивая, какого-черта-он-тут-торчит-так-поздно. Время ехать в Рам давно прошло, а он словно забыл и думать об этом.

— Вы можете остаться и поужинать с нами, если хотите, — сказала она, обращаясь к мсье Чжо. Она не привыкла быть с ним такой любезной. В этом приглашении наверняка крылось подспудное желание продлить пытку Жозефа и Сюзанны. В ней еще вспыхивали иногда непогасшие искры молодости и веселого озорства.

— Спасибо, — сказал мсье Чжо, — я буду счастлив.

— Предупреждаю, есть у нас нечего, — сказала Сюзанна. — Опять эти чертовы ибисы.

— Вы меня не знаете, — возразил мсье Чжо на сей раз не без лукавства. — Я очень неприхотлив.

Жозеф вернулся из душа и посмотрел на мсье Чжо, словно спрашивая, какого-черта-он-тут-торчит-так-поздно. Потом, поняв, что на столе стоят четыре тарелки и придется с этим смириться, он сел, решив поесть несмотря ни на что. Капрал пришел снова и зажег ацетиленовую лампу. С этой минуты вокруг бунгало сомкнулась тьма, и они словно оказались в заточении вместе с коробкой.

— Как жрать хочется! — сказал Жозеф. — Опять эти чертовы ибисы.

— Садитесь, — пригласила мать мсье Чжо.

Жозеф уже сел первым. Мсье Чжо жадно курил, как всегда в присутствии Жозефа. Он испытывал перед ним безотчетный страх. Он инстинктивно сел на противоположный конец стола. Мать положила ему кусок ибиса и обратилась к Жозефу, пытаясь его задобрить:

— Интересно, что бы мы ели, если бы ты их не стрелял. Немножко пахнет рыбой, зато вкусно и к тому же питательно, — добавила она, обращаясь к мсье Чжо.

— Может быть, это и питательно, — сказала Сюзанна, — но все равно гадость.

Когда дети ели, мать бывала снисходительна и терпелива.

— Всегда одна и та же история, на них не угодишь.

Они говорили об ибисах, и казалось, будто эти птицы каким-то таинственным, никому не ведомым образом связаны с коробкой, которая по-прежнему стояла на ротанговом столе, огромная, нетронутая, как не взорвавшаяся бомба. Жозеф ел быстро и жадно, еще более неопрятно, чем обычно, пытаясь подавить в себе ярость.

— Всегда одна и та же история, потому что мы всегда едим ибисов. И никогда ничего другого не бывает, — сказала Сюзанна.

Тут мать нашла ловкий переход к нужной теме. С прелестной лукавой улыбкой она вставила:

— Что правда, то правда, у нас на равнине редко появляется что-нибудь новенькое.

Сюзанна улыбнулась. Но Жозеф держался стойко, даже ухом не повел.

— Иногда и такое случается, — сказала Сюзанна. В восторге от того, что он наконец что-то понял, мсье Чжо принялся уплетать ибиса за обе щеки, забыв свои парижские манеры, которые он демонстрировал поначалу, отведывая это новое для него блюдо.

— Это патефон, — сказала Сюзанна.

Жозеф перестал есть. Из-под приподнявшихся ресниц сверкнули глаза. Все смотрели на него, даже мсье Чжо.

— У нас ведь есть патефон, — сказал Жозеф.

— Мне кажется, — сказал мсье Чжо, — что это… как бы лучше выразиться… более современная модель.

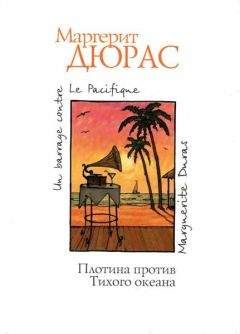

Сюзанна встала и направилась к ротанговому столу. Она разорвала оберточную бумагу и открыла коробку. Потом осторожно вынула патефон и поставила его на обеденный стол. Он был черный, отделанный зернистой кожей, с хромированной рукояткой. Жозеф не ел. Он курил и как завороженный следил за тем, что делает Сюзанна. Мать была слегка разочарована: патефон, как и охота, были бедствиями, которые ей приходилось терпеть ради Жозефа. Сюзанна подняла крышку, и все увидели, как патефон выглядит внутри: диск, покрытый зеленым сукном, и ослепительный хромированный звукосниматель. На внутренней стороне крышки блестела медная табличка, на которой был изображен щенок фокстерьера, сидевший перед огромной будкой. Над табличкой было написано: «Голос его хозяина». Жозеф поднял глаза, посмотрел на табличку, стараясь придать себе вид знатока, и попробовал, как действует сверкающий звукосниматель. Потом, осмотрев патефон, потрогав его наконец руками, он совершенно забыл и о Сюзанне, и о мсье Чжо, и о том, что патефон получен от него, и о том, что все они сейчас стоят и радуются его восторгу, и об обещании, которое наверняка давал себе, не выказывать ни в коем случае ни удивления, ни радости. Словно во сне, он завел его, вставил иглу, запустил диск, остановил, снова запустил. Сюзанна опять подошла к коробке, достала пачку пластинок и принесла ему. Пластинки все были английские, кроме одной, она называлась «Вечер в Сингапуре». Жозеф осмотрел их все по очереди.

— Дребедень, — сказал он тихо, — но это неважно.

— Я выбирал последние парижские новинки, — смущенно сказал мсье Чжо, слегка растерявшийся перед самоуправством Жозефа и полным безразличием к нему со стороны всех. Но Жозеф не спорил. Он завладел патефоном, перенес его на стол в гостиную и сел рядом. Потом выбрал пластинку, поставил ее на диск, покрытый зеленым сукном, и опустил иголку. Зазвучал голос, показавшийся странным, неуместным, чуть ли не бесстыдным среди сдержанного молчания присутствующих.

В тот вечер в Сингапуре,

В час нежных грез,

В темнеющей лазури,

Меж пальм и роз…

К концу пластинки лед сломался. Жозеф веселился. Сюзанна тоже. И даже мать. «Красиво!» — сказала она. Мсье Чжо распирало от желания пожать заслуженные лавры. Он переходил от одного к другому в надежде, что его признают наконец благодетелем семьи. Но тщетно. Ни для кого вокруг не существовало ни малейшей связи между патефоном и тем, кто его подарил. После «Вечера в Сингапуре» Жозеф прокрутил все новые пластинки по очереди, но равнодушно, по той простой причине, что он не понимал по-английски. Впрочем, в тот вечер невозможно было угадать, хочет ли он слушать музыку или только крутить патефон и любоваться его идеальным механическим устройством.

Мсье Чжо в конце концов ушел. После его ухода мать спросила у Сюзанны, знает ли она, сколько стоит такой патефон. Но Сюзанна забыла спросить у мсье Чжо. Мать была слегка разочарована и машинально попросила Жозефа выключить музыку. Но в тот вечер это было все равно что попросить его перестать дышать. Мать не стала настаивать и отправилась к себе. Когда она вышла, Жозеф сказал: «Сейчас поставим „Рамону“». Он пошел за старыми пластинками, самой драгоценной из которых была «Рамона».

Рамона, сон волшебный снился мне,

Что мы идем вдвоем по сказочной стране,

Вдали от чуждых глаз,

От зависти людской,

И нет счастливей нас

Влюбленных под луной.

Ни Жозеф, ни Сюзанна никогда не пели «Рамону» со словами. Они лишь напевали мотив. Для них это было самое прекрасное, что они когда-либо слышали, самое красноречивое. Мелодия лилась сладостная, как мед. Мсье Чжо утверждал, что «Рамону» в Париже не поют уже много лет, но им это было безразлично. Когда Жозеф заводил ее, все становилось для них более ясным, более подлинным, мать, которая не любила эту пластинку, казалась более старой, и их молодость начинала биться у них в висках, как запертая в клетке птица. Иногда, если мать не очень ругалась и они могли идти назад с купания не спеша, Жозеф насвистывал «Рамону». Когда придет час и они уедут, думала Сюзанна, они будут насвистывать именно этот мотив. Это был гимн будущему, отъездам, концу томления. Они ждали встречи с этим мотивом, рожденным в дурмане городов, для которых он был создан и где его пели, городов фантастических, небывалых, полных любви. Он рождал у Жозефа мечту о городской женщине, настолько не похожей на женщин с равнины, что ее даже трудно было себе вообразить. В Раме, у папаши Барта, тоже имелась среди пластинок «Рамона», и не такая заезженная, как у Жозефа. Именно после того, как Агости танцевал с ней под эту пластинку, он вдруг увлек ее в порт. Он сказал ей, что она красивая, и поцеловал ее. «Сам не знаю почему, но мне вдруг захотелось поцеловать тебя», — сказал он. Они вместе вернулись в бунгало. Жозеф посмотрел на Сюзанну как-то странно, а потом улыбнулся ей с грустью и пониманием. С тех пор младший Агости наверняка все забыл, и Сюзанна больше об этом почти не вспоминала, однако это было связано для нее с музыкой «Рамоны». И каждый раз, когда она звучала, воспоминание о поцелуе Жана Агости витало в воздухе.