Есть, есть жизнь на планете, движется она, и больница, чую я, где-то рядом.

Вот и улица Ломоносова! Тут уж я не пропаду, больница-то фасадом к реке выходит, на улицу Дубровинского, задом на Ломоносова. Или наоборот? Да черт с ней! Дойти бы. Найти бы. Скажу я: «Больница, больница! Повернись к городу задом, а ко мне передом!» — И готово дело! Только отдохну малость. Малую малость. Отдышусь, силенок накоплю и пойду. Ох, пойду!

Вот и скамейка, завалинка ль уютная такая. Привалился к чему-то холодному, поймался руками — круглое и твердое, и вроде бы дребезжит. Отдышался, открыл глаза — змей! За змея держусь, за железного — такой формы дождевая труба. Пасть зубастая, расхабаренная, в пасти язык белый — ледышка намерзла. Я осмотрелся и с тупым изумлением открыл: сижу на завалинке старого-старого деревянного магазина и держусь за водосточную трубу, память подсовывает фактик — это первое в моей жизни торговое заведение, посещенное мною еще в младенчестве.

Зачем? Почему я был в городе? С бабушкой был — это точно. И вроде бы в другом веке, на другой планете — тогда еще люди ходили пешком, ездили на лошадях под красноярские железнодорожные мосты. Возле узенького пролета по ту и по другую сторону лежали клубки колючей проволоки — это если шпион объявится и полезет мосты взрывать, так чтобы запутался. Не знаю, напоролся ли на колючку хоть один шпион, но деревенские дураковатые конишки, застигнутые в подмостной дыре автомобилями, храпя, вставали на дыбы, бросались на проволоку. Не одна крестьянская коняга запуталась в проволоках, изорвала себя, поуродовала. Когда ситуация обострилась еще пуще и кругом объявились враги народа, лаз под мостом закрыли, мужики сотворили далекий объезд мимо мелькомбината, к речке Гремячей.

Скорее всего мы с бабушкой шли тогда к мосту, чтобы перенять возле него подводу и выпроситься подвезти нас. Смутно помнится, что до этого я был в белой комнате и меня больно тискали, заставляли широко отворять рот белые люди — вытаскивали рыбью кость из горла. Я подавился сорогой, самим же и наловленной на Усть-Мане. По случаю избавления от беды и во исцеление младенца на последнем городском рубеже дрогнуло сердце бабушки, и она завела меня в магазин, который совершенно меня ошеломил своим изобилием — в нем столько было конфет! Ничего больше не помню. Кажется, пахло селедкой, икрой, постным маслом, мясом, кажется, все витрины и прилавки ломились от хлебного, мясного, рыбного, овощного изобилия, но я смотрел на ящик с «раковыми шейками», который как бы в изнеможении высовывался из стены собачьим красным языком и клонился к полу. Там были еще и еще ящики с конфетами, дорогущими, красивыми, защипанными уголком или завернутыми узелком, но меня отчего-то заворожили «раковые шейки», я вроде бы даже ощущал на языке их рассыпчатую, чуть приторную, ореховую сладость. Но бабушка купила мне горстку подушечек и два пряника, велела завязать их в чистый носовой платок, который был выдан по случаю поездки в город с тем условием, чтоб в него не сморкаться.

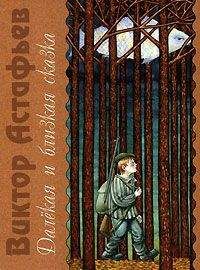

С узелком в правой руке, держась левой за бабушкину руку, брел я, усталый, к мосту, такой маленький-маленький, с таким бедным-бедным гостинчиком, из такого захудалого-захудалого магазинишки. Да что же это такое? Да почему же все так в моей жизни паскудно-то? Почему? И в магазин-то угодил в крайний, убогий. И обутчонки-то жали. И бабушка-то кланялась подводам, на меня показывала, взывая к состраданию. И конфетки-то самые дешевенькие. И пряники, кем-то уже облизанные…

И надо ж было мне именно теперь, в такую крайнюю минуту, оказаться у задрипанного того магазинишки, чтоб дрогнуть, разреветься, израсходовать последние силы.

Дальше я брел почти уже в темноте, на ощупь, шаря руками по штакетинам палисадников, по занозистым сколышам заплотов, по черствым и щелястым бревнам. Мне все сделалось безразлично, захотелось прилечь на секунду, на одну только секунду на такую уютную, плоскую и прохладную землю. Воздух в груди спрессовался, будто пескарь на песке, ловил я его открытым ртом, но только тянулась, катилась на гимнастерку уже и не липкая слюна, вроде как сок из подрубленной осины, горький, едучий. И все же я осилился, еще раз поднялся, попробовал даже отряхнуть пыль со штанов и каким-то чудом выбрел к Енисею, сел у ближнего дома на скамейку подождал, чтоб прояснилось перед глазами, глянул налево — улица пуста, глянул направо — тоже пуста.

Гоношился, скребся вверх по реке колесный пароходишко, крикливый, надоедный, всему городу по ору известный. «Колхозник» — название ему было. Все остальное в городе, на реке, в мире свалено сном. Дома закрыты ставнями, лишь пристань маленько слышно. К острову ткнулись носами баржи. Букашкой прилип к одной из них серенький катер. Машины не ходят, лодки не плавают; даже заводы на другой стороне реки дымились вяло, изморно, и только ТЭЦ, расположенная неподалеку, гнала на город чернущие валы дыма из шеренгой выстроенных труб, мне казалось, что дымом этим запечатало во мне грудь, и я никак не могу продышаться. Поймав глазами мерцающие переплетения железнодорожных мостов, рядом с которыми уютно стояла больница, я обреченно подумал: «Мне не дойти…»

Сколько-то еще сопротивляясь беспамятности и бессилию, я шел, однако ноги в коленях помягчали, руки обвисли, голова сделалась тяжелой, спина вроде как слиплась с гимнастеркой, смялась, и я сел посреди улицы, затем лег, свернулся на каменьях, подложив руки под лицо. «Полежу, отдышусь…»

В какое время, не знаю, должно быть, вскоре после того, как я свалился на булыжник, послышался стук колес, переходящий в такой грохот, будто это подкатил Илья-пророк. «Телега! По улице катит телега. Кабы на меня не наехала…» Подумать-то об этом я подумал, но никакого усилия не сделал, чтоб подняться. Грохот приблизился и оборвался — телега свернула на песочный съезд к Енисею, ехал водовоз с бочкой, оттого так и грохотало.

Однако меня кто-то шевельнул, опрокинул на спину.

— Гляди-ко, парнишшонка! — и с удивлением: — Справный парнишшонка, не вакуированный, железнодорожник. Э-эй, железнодорожник! — постучали меня чем-то по голове, я потерял фуражку, и телогрейку потерял, как потом выяснилось. — Ты чё, пьяный али захворал?..

В горле моем что-то сдвинулось, засипело, сознание мое от боли окончательно померкло.

В седьмом часу или еще в шестом — не могла после вспомнить дежурная на проходной, в ворота больницы сильно постучали, и она, ругаясь, пошла отворять. Отворила — перед нею явление: золотарь с вонючей бочкой вожжи держит, на его месте, прислоненный к торцу бочки, железнодорожник, не то пьяный, не то помер.

Вахтерша старая попалась, смекалистая, много на своем веку повидавшая, пап-царап за карманчик моей гимнастерки — там направление, и не куда-нибудь, а во вторую больницу! «Гляди, как ловко получилось! — удивился золотарь. — Ну, везуч парнишшонка, везуч!..»

И укатил дальше, грохоча на всю округу бочкой.

* * * *Молодого железнодорожника заволокли в санпропускник — раздевать и мыть — все как полагается. Что, что без сознания? Живой пока, теплый, стало быть, макай его в воду, полощи!..

Тут и явился в больницу профессор, дай Бог памяти — Артемьев, по-моему. Он вел железнодорожную больницу, преподавал в мединституте, возглавлял военные и всякие комиссии, и загляни он на шум в санпропускник, где волочили по деревянным решеткам довольно крупного парня две малосильные тетки, пытаясь разболочь его, чтоб соблюсти приемную санитарию. Профессор даже не спросил, чего они делают и зачем? Он прыгнул в санпропускник, оттолкнул теток и, сильно схватив за нижнюю челюсть парня, отворил ее, глянул и тревожно, так тревожно, что тетки вконец перепугались, крикнул, протягивая руку:

— Что-нибудь! Ложку! Лопатку! Палочку!

Тетки ринулись, ударились друг о дружку, упали, и тогда профессор резко сунул в горло молодому железнодорожнику два сильных пальца.

Дальше я снова могу рассказывать сам.

После ослепляющей вспышки в голове боль пронзила насквозь не только сердце, но и все тело, и тут же следом за нею и вместе с нею в мое нутро хлынул воздух, быстро наполняя меня, а наполнив, как праздничный легкий шар, понес куда-то, в живое пространство. Я летел, кружился, чувствуя, как встрепенулось, зачастило сердце от пьянящей, так нужной ему и мне воли, словно его и меня вытолкнули из тесного сундука, словно подбросили хворосту в дотлевающее пламя.

Что-то порченое, вонючее хлестало из моего рта, слезы лились, и когда я открыл глаза, какое-то еще время все плавало, дробилось передо мною, но до лица дотронулись спиртом пахнущей ваткой, протерли его, промокнули глаза, и сквозь мокро на ресницах я увидел приближенное ко мне, сверкающее очками, этакое типичное лицо старомодного доктора. Он держал меня за плечо и что-то говорил, радуясь моему светлому воскресению, — я это распознал по его взгляду, слезы пуще прежнего закипели во мне и полились из глаз, теперь уж не от боли, теперь уж просто так.