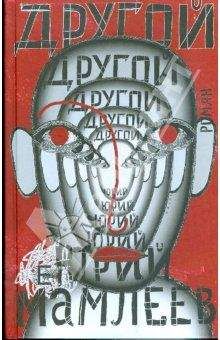

Южинский цикл

Маленький городок N недалеко от Москвы охвачен потоком солнечного тепла. Стоит нестерпимо жаркое лето. В природе — пир жизни, которому не видно конца. Воздух напоен торжеством, словно сам рай сошел в опьяняющий мир.

Так в высоте светит чудовищное белое солнце, как золотой знак Аполлона, как знак того, что он есть. Глаз опущен, закрыт, остался один знак — неугасимый, проливающий потоки света в мир, всесильный, божественный, равнодушный к добру и злу…

На земле — там, внизу, — античные города, не тени богов, не трепет елевсинских мистерий, а обыкновенный городок 196… года. Низенькие дома-коробочки, плакаты о том, что «Бога нет и никогда не было», чад пивных с их зигзагообразными непослушными очередями, тупой вой машин. Диковатые, полуоднообразные люди там и сям шныряют по улицам и иногда о чем-то спорят, но больше угрюмо молчат. А на солнышко даже и не смотрят, полагая в простоте душевной, что оно всего лишь котел с ядерно-химическими реакциями внутри. Учатся все — от мала до велика, но от учения лица становятся еще угрюмей и заброшенней, как будто учение стало тьмой, а неученье — светом.

За гулом фабрик, за туманом пыли и бензина — приютилась Белокаменная улица. Четырехэтажные коробки, слепые окна-глаза, зелень, детвора, старушки на скамейках, торопливые мужчины. Вид у мужчин помятый, странный, глаз — полузвериный, полуищущий правду; кулак — тяжел и увесист, словно грузное и уверенное дополнение к правде. Бывает, что летними вечерами крик восходит от домов, как плотное облако; женщины кричат о разбитой посуде, о жизни, о детях, о деньгах; мужчины переругиваются более тихо и мрачновато, в основном о водке и смерти. Изредка этот монотонный вой прорывается взрывным грохотом, тяжелым падением тела — и наступает тишина, мертвая и страшная, как в глубине вод. Это верный знак того, что произошло нечто близкое к смерти: удар, кровь, стон и замирание чьего-то сердца и скорый выход души. Но куда?

Кузьминские жили в одном из таких домов. Черная пасть парадного выводила почему-то во двор, голый, одинокий, без единого деревца в нем. Раньше среди взрослых хозяином двора был Василий Антонович — милиционер и жилец дома. Но с тех пор как он исчез неделю назад, — двор душевно опустел. А исчез он самым диким и неподобающим образом.

Василий Антонович в свое время был подлинный начальник, причем начальником он становился именно тогда, когда возвращался со службы. С этого момента он никому не давал спуску: крик, брань, придирки преследовали жильцов, как потусторонних мух. «Ты почему здесь сидишь?» — кричал он, распалясь, на какого-нибудь еле трезвого мужичка, прикорнувшего на дворовой скамейке. «Опять насорено, опять насорено!» — звучал его голос, долетая до самых укромных уголков дома. «Куда, куда?!» — шумел он в своей комнатушке, как будто она была отделением милиции. Больше всех доставалось жене — Анне. С течением жизни взгляд ее все мутнел и мутнел, как будто жизнь заключала в себе одну тьму. Трудно было поэтому найти на свете более мрачное существо, чем жена Василия Антоновича. Доставалось от него и Кузьминским, хотя были они люди пожилые и тихие, недолюбливал же их Василий Антонович за веру, за иконы, но особенно за то, что их дочь, тринадцатилетняя Таня, носила маленький крест на шее. «Сами глупые, неученые — и ладно, а дитя для чего смущать», — тяжело вздыхая, говорил он. Но дело это было тонкое, умственное, а Василий Антонович решался прерывать дела простые и ясные. Поэтому больше всего он любил работу в вытрезвителе. «В вытрезвитель вас всех, в вытрезвитель… чертей беспорядковых», — кричал он по любому поводу. И даже просто так. «Житья от него, ненавистного, нету», — вздыхала полутемная, в слезах, старушка Никитична, — и во сне снится… Один голос его громовой и слышу». Исчезновение же громоподобного произошло следующим образом.

Однажды вернулся он совсем распоясавшись. Кажется, опять дежурил в вытрезвителе. Обругал Никитичну за семечки, гаркнул на Таню: «Сними крест!» Прошел к жене. Анна варила кашу — рядом стоял лишний пустой черный чугунок. «Не вовремя!» — заорал он, ударив ее. И вдруг в глазах Анны вспыхнул огонь — меткий, жесткий. Вспомнила все. Где-то в душе лопнуло терпение. Подошла и ловким уверенным движением, слегка подпрыгнув, нахлобучила на голову служивого чугунок. Чугунок как-то таинственно хлопнул и, будто предназначенный, неожиданно точно оделся на голову, накрыв ее до самой шеи. Служивый заревел, Анна исчезла, словно ее слизнули. Василий Антонович остался один в темноте. Он попытался было сорвать чугунок с. головы рывком сильных рабочих рук, но сделал неуклюжее движение, и чугунок окончательно закрепился, словно намертво охватив милицейскую голову. Крик поднялся такой, что жильцы позабыли запереться в своих комнатах. Василий Антонович выбежал в коридор, спотыкаясь и трубно крича, пытаясь сорвать так неудачно врезавшийся горшок. Ничего не видя, он тем не менее пытался бежать — от стены к стене, куда — неизвестно. Тьма объяла его. Ни неба, ни облаков, ни солнца не было. Главным образом пугала его тьма и невозможность сорвать чугунок: при каждой попытке голова трещала от боли. А может быть, просто он обезумел от ярости и стал таким неловким. Ужас распирал его. И вместе с тем желание бежать, куда — он не знал. Полупрыгая, бросаясь из стороны в сторону, Василий Антонович спускался во двор — к свету. Вид метущегося начальства с черным чугунком на голове парализовал всех. Страх мешал думать — и предпринимать. Погоны напоминали о власти. Но тупой рев под чугунком напоминал об уму, непостижимом.

Под конец произошло что-то совсем жуткое и несообразное. По какому-то непонятному наитию милиционер, выбежав во двор, бросился к каменной стене — она была налево, рядом с домом. Двор опустел. Жильцы высунулись из окон. По-темному, неуверенно, тем не менее разбежавшись, милиционер с размаху ударился чугунком о стену. Надежда была разбить проклятый чугунок. А может быть, заодно и ненужную, вечно надоедавшую голову. Увидеть свет. Увидеть солнце. Воссиять. Пускай даже без головы. Рядом оказался мальчишка Витя, лет четырнадцати, — наглый и пронырливый. Все мальчишки во дворе панически боялись Василия Антоновича. И поэтому жизнь во дворе была тихая; ребятишки не дрались друг с другом. Но первый, кто осмелел при виде объятого каменной тьмой милиционера, был затаенный хулиган Витя Марушкин. Вертясь около ревущего милиционера, он поправлял его:

— Вот так, дядя Василий!.. Там стена!.. Бежи… Прямо! Расколется, гад!

И дядя Василий, тяжело разбежавшись, как носорог, тараном бодал каменную стену. Раз, другой, третий… Ничего не помогало. Свет не мелькал в глазах. Пробуждения не было. Птицы высоко летали над его каменной черной головой. Но расшибить чугунок не удавалось. Может быть, мешала тайная жалость к своей голове. Прошло время, показавшееся ему вечностью, и вдруг Василий Антонович затих. Пошатываясь, медленно отошел на середину двора. Уже раздавался открытый хохот. Василий Антонович присел на пень. Какая-то птичка, видимо ошалев, села ему на чугунок. Когда подошли трое мальчишек, один с кирпичом, она вспорхнула. Это были самые уверенные ребятишки.

— Давайте я соображу, дядя Вася, — особенно норовил самый высокий из них Петя.

Но из-под чугунка не раздалось ни звука. Одно жуткое бездонное молчание. Словно Василия Антоновича — там, под чугунком, — уже не было, или он изменялся — в иное существо…

Петя продолжал:

— Василий Антонович, я вас стукну… Кирпичом… Как в физике… Аккуратно… Горшок расшибу, а голову не заденет.

Петя сдержанно, робея, словно по инструкции, ударил раза два. Образовалась трещина, но не на голове. Вдруг по-мертвому завыла сирена «скорой помощи»: очевидно, кто-то решился позвонить.

Осторожно, как идола странного племени, Василия Антоновича вывели со двора в машину. Больше его никогда не видели; Анна через неделю уехала. Говорили, что он якобы сошел с ума, причем на всю жизнь, без возможности возвращения. Старушка Никитична, правда, говорила, что он сошел с ума не только на всю жизнь, но и на период после смерти. Так-де сказали ей во сне.

Но жизнь после этого явно облегчилась. Спало чудовищное бремя контроля. Во дворе стало оживленней. Зазвучали голоса мальчишек. Особенно обрадовались Кузьминские: теперь никто не кричал на Таню «сними крест!». Она могла свободнее дышать.

«Господи, хоть последние годки поживем спокойно», — радовалась Кузьминская.

Но дальше события во дворе опять развернулись самым неожиданным образом.

Да, действительно, стало легче. Еле трезвые мужички спокойно дремали на скамейках. Старушка Никитична вовсю лущила семечки и видела более спокойные сны. По вечерам во дворе стали собираться соседушки: забивать козла. Повеяло свободой. Кой-где даже раздавался хохот. Но в мире детей творилось нечто особое.