Нет, все это здесь ни при чем. Но тогда что?

Я снова убрала карты в шкатулку. И нечаянно уронила одну. Выскользнув у меня из рук, она упала на пол рубашкой вверх. Я перевернула ее: женщина с прялкой в руках, от которой во все стороны расходятся лунные лучи, но лицо ее скрыто в тени. Луна. Карта, которую я всегда ассоциировала с собой, но сегодня она явно обозначает кого-то другого. Возможно, мне так кажется из-за тонкого месяца у нее над головой — он так похож на тот, что украшает мечеть в Маро. А может, ее скрытое вуалью ночного мрака лицо снова напомнило мне Женщину в Черном, которую я видела лишь мельком, но тень которой так длинна, что, вызывая головокружение, простерлась через реку Танн до сердца Маро и тянет, тянет меня домой…

Домой. О, опять это слово! Но мой дом не в Ланскне! И все же это слово — дом — обладает невероятной притягательной силой. Да знаю ли я, что оно означает? Возможно, мне могла бы объяснить это Женщина в Черном — но только в том случае, если я сумею ее найти.

Анук наконец вернулась, проведя весь день с Жанно; на лице у нее сияла веселая, летняя улыбка, и нос слегка обгорел на солнце. Ладно, теперь я оставлю ее дома с Розетт, чей новый дружок уже отправился домой вместе со своей собакой. Почему-то мне кажется, что мы еще не раз увидим и Пилу, и Влада, и Жанно, причем в самое ближайшее время.

— Ну что, хорошо время провела? — спросила я у Анук.

Она кивнула; глаза у нее так и светились от счастья. Хотя волосы и глаза у моих дочерей совсем разные, сегодня Анук отчего-то была удивительно похожа на Розетт; и волосы у нее так же буйно вились из-за влажного ветра, дувшего над Танн. Я была рада, что она сумела отыскать старого друга, пусть это даже сын Жолин Дру. Я хорошо помнила тогдашнего Жанно: маленький ясноглазый мальчуган, сперва довольно робкий, но вскоре ставший верным последователем Анук в ее весьма экстравагантных играх. Его излюбленным лакомством были шоколадные мышки; он обычно засовывал их в кусок свежего багета, превращая его в pain au chocolat. Теперь он, пожалуй, чуть старше Анук; широкоплечий, гораздо выше своих родителей, и с виду совсем взрослый; однако иллюзия взрослости тут же исчезает, если обратить внимание на его неуклюжую походку — при ходьбе он сутулится и по-жеребячьи подпрыгивает, когда ему кажется, что его никто не видит. Хорошо, что Жанно в глубине души так и остался прежним маленьким мальчиком. Слишком многие из тех, кого я знаю, за это время успели измениться даже слишком сильно, а некоторые — и вовсе до неузнаваемости.

Церковные часы на площади Сен-Жером бьют шесть. Отличное время для визита к соседям. Мужчины еще не успеют вернуться из мечети. А женщины будут заняты подготовкой к очередному ифтару.

— Я хочу ненадолго выйти, прогуляться. Ничего, если ты останешься с Розетт?

Анук кивнула.

— Конечно. Заодно и обед приготовлю.

Это означало, что она снова сварит на дровяной плите пасту домашнего приготовления. У Арманды в кладовке ее запасен целый кувшин, и я стараюсь не думать, сколько лет назад она была заготовлена. Анук и Розетт очень любят пасту, пожалуй, больше всего на свете; капелька оливкового масла и свежий базилик с грядки — и обе уже в восторге. В кладовке, конечно, найдутся и персики, и вишня в коньяке, и сливы от Нарсиса, и flan au pruneaux[27] от его жены, и еще несколько galettes, и сыр, который принес Люк…

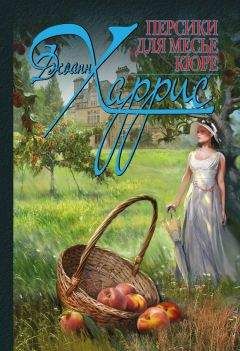

Я посмотрела в сторону дома с зелеными ставнями. Вообще-то, я обещала Майе принести персики. Анук помогла мне сорвать несколько штук. Мы положили их в корзинку, прикрыв листьями одуванчика. Вот о таких вещах я почти позабыла, прожив восемь лет в Париже, — когда аромат персиков, только что сорванных с ветки, такой солнечный, пьянящий, смешивается с чуть горьковатым запахом одуванчика, похожим на запах пыльного тротуара после дождя. Для меня это запах детства; запах придорожных лавчонок и летних ночей.

А как насчет Женщины в Черном? Разумеется, у меня нет никаких доказательств, но я почему-то была почти уверена, что персики — это ее любимые фрукты.

Было время, когда я всегда могла узнать, каково любимое кушанье каждого. И где-то в глубине моей души эта способность все еще жива; но этот дар, который так высоко ценила моя мать, слишком часто оказывался для меня проклятием. Знание — вещь не всегда удобная. Даже власть отнюдь не всегда оказывается благом. Я усвоила этот урок четыре года назад, когда в нашу жизнь точно ураган ворвалась Зози де л’Альба в своих алых туфельках. Сейчас у меня слишком многое поставлено на кон, чтобы я могла чувствовать себя по-настоящему счастливой, скача верхом на урагане; слишком уж велика ответственность, когда читаешь письмена человеческой души.

Действительно ли мне следует всем этим заниматься? Да и смогу ли я что-то здесь изменить? А что, если Женщина в Черном окажется той самой, предназначенной для меня, черной пиньятой, битком набитой словами, которые лучше оставить непрочитанными, или историями, которые лучше сохранить в тайне?

Вторник, 17 августа

Я ожидала, что найду Женщину в Черном именно в доме с зелеными ставнями, но дверь мне открыла какая-то пожилая женщина. Далеко за шестьдесят, круглолицая, полная; из-под свободно повязанного хиджаба выбилась прядь густых седых волос. Женщину, казалось, несколько удивило мое появление — похоже, в первые минуты она посматривала на меня даже слегка подозрительно, — но когда я вручила ей корзинку с персиками и сказала, что вчера вечером познакомилась с Майей и пообещала принести фрукты к ифтару, на лице седовласой марокканки расплылась широкая улыбка.

— Ох уж эта малышка! — воскликнула она. — Вечно с ней всякие истории приключаются. Уж такая проказница! — В ее словах чувствовалась та готовность простить любую шалость, которая позволительна только бабушке.

Я улыбнулась.

— У меня тоже есть маленькая девочка. Розетт. Вы, возможно, скоро ее увидите. А еще у меня есть Анук. Меня вы можете звать просто Вианн.

Я протянула ей руку, и она слегка пожала кончики моих пальцев — это в Танжере считается вежливым рукопожатием.

— А где ваш муж?

— В Париже, — сказала я. — Мы всего на несколько дней сюда приехали.

Она сказала, что ее зовут Фатима, а ее мужа — Медхи Аль-Джерба. Я вспомнила, хотя и довольно смутно, что это имя упоминал Рейно, потчуя меня разными историями в день моего приезда. Я также постепенно вспомнила, что у них вроде бы есть какой-то магазин, что живут они в Маро уже почти восемь лет, что сам Медхи родился в старом Марселе и любит порой пропустить стаканчик вина…

Фатима жестом пригласила меня войти.

— Пожалуйста, проходите в дом, выпейте чаю…

Я покачала головой.

— Мне бы не хотелось вам мешать. Я же знаю, как вы сейчас заняты. Я ведь зашла только поздороваться и передать обещанные персики. У нас их даже чересчур много, так что…

— Входите, входите, — приговаривала Фатима. — Я всего лишь еду готовлю. Сейчас я вас кое-чем угощу, может, вы и домой, деткам, отнесете. Вам марокканская кухня нравится?

Я сказала, что в юности полгода прожила в Тан-жере.

Ее улыбка стала еще шире.

— У меня получается самая лучшая халва чебакийя. С мятным чаем, а? А может, вы и с собой немного взять захотите.

От такого предложения отказаться нельзя. Это я знаю по опыту. Годы наших с матерью странствий научили меня тому, что еда — это своего рода универсальный паспорт. Какие бы сложности ни возникли в плане языка, культурных разногласий или географических сложностей, еда способна преодолеть все на свете. Предложить человеку пищу значит протянуть руку дружбы; принять пищу значит быть принятым в любую, даже самую замкнутую общину. Интересно, а Франсис Рейно когда-нибудь задумывается о подобных вещах? Насколько я его знаю, вряд ли. У Рейно могут быть самые лучшие намерения, но он не из тех, кто станет покупать у арабов халву чебакийя или пить мятный чай в маленьком кафе на углу бульвара Пти Багдад.

Я последовала за Фатимой в дом, не забыв, разумеется, снять у порога туфли. В доме царила приятная прохлада; пахло миндальными пирожными; ставни, похоже, держали закрытыми с самого утра, чтобы предохранить помещение от жарких солнечных лучей. Из-за двери на кухню доносились смешанные ароматы пищи — аниса, миндаля, розовой воды и мелкого турецкого горошка, готовящегося с куркумой и рубленой мятой; а еще пахло гренками с кардамоном, чудесной халвой чебакийя и сладким хрустящим печеньем из сезама, сильно обжаренным в масле; это замечательное печенье, такое крошечное, что его ничего не стоит сунуть в рот целиком, и легкое, как лепестки цветов; его очень вкусно запивать мятным чаем…