«Не говорил ли я уже, что, записывая действие этой книги, думал, будто присутствую на спектакле?» — спрашивает Клоссовски в заметках по поводу «Бафомета» (отметим, коли о них зашла речь, что написаны эти заметки были ни много ни мало спустя двадцать два года после самого романа). И это «театральное» решение последней сцены рельефно подчеркивает ее исключительный характер: дело не столько в том, что она меняет ракурс восприятия всех предыдущих — у Клоссовского (владыки изменений) меняется все и всегда и поэтому ничто никогда не изменяется, — но вводит совершенно новое измерение: личностное (первое лицо; между прочим, авторскому alter ego, брату Дамиану, здесь шестьдесят лет, как и Клоссовскому во время написания романа), ахроничное (явственно современный характер изображаемого), очищенное от предыдущих фантазмов (юноша ни разу не назван по имени, все время «он», быть может, это и не Ожье).

Интересующий Клоссовского театр par excellence — это не рождающаяся из духа музыки греческая трагедия, не наполненный миазмами чумы — пусть даже в балийском своем изводе — театр жестокости, а, прежде всего, анализируемый Августином языческий театр, поздние римские инсценировки мифологических сцен, своего рода продолжение поклонения статуям-симулякрам римских богов, хотя выводы писателя, конечно же, далеки от христианской апологетики отца церкви и целят, скорее, в сравнительный анализ лишь проявляемых на сцене общих мировоззренческих установок античности и христианства — чем ему и близка августиновская theologia theatrica, с оглядкой на theologia fabulosa, первую из трех теологии Варрона, возводимая во второй и шестой книгах «О Граде Божием».

(И, a parte, в свете подобного привилегируюшего отношения Клоссовского к театру естественно возникает вопрос: а почему он, собственно, ничего для театра не писал? На него есть два ответа; первый, приближенный: он писал для театра — см. об этом подробнее в самом конце; второй, куда более точный, приводит друг Клоссовского, писатель розановского толка (автор не опавших, а подклеенных листьев, Papiers colles) и, в прошлом, театральный фанатик Жорж Перро: «Его порождения схвачены в ножницы между речью и жестом — и тем самым невозможны в театре, который не допускает воображения, который на нем кончается».)

Эта каноническая формула таинства евхаристии отражает у Клоссовского не только существенные для него конкретные догматические различия, обнаруживаемые в этом вопросе католичеством и протестанством (см. об этом в «Суфлёре»), но и (быть может, прежде всего) весьма нетривиальную коллизию между двумя общими теологическими парадигмами — христианской и языческой, водораздел между которыми составляет догмат о воплощении, меняющий всю перспективу возможных теофаний, отношение к иконическим образам и вообще аксиомы зрительного восприятия. Действительно, в античности статуи имели покровительственный характер, но не были причастны к божественной сущности, тогда как после воплощения образ начинает выражать сверхъестественное в воспроизводящей его плотской, земной реальности

Отсюда, в частности, вытекает сложность языческого видения (в пандан к христианскому взгляду; ср. у Мессиана): множественность эпифаний и их непосредственность; непрестанность появлений, исчезновений, метаморфоз. Что не позволяло античному зрителю идентифицировать и тем более удержать явленное. Боги не выдавали ничего из своей сущности, а зритель эпифаний пребывал в вечно неустойчивом, опасном, чреватом катастрофой ожидании — при полной априорной безоблачности своего положения над ним довлел своеособый иррациональный удел, принимающий в античности форму/образ рока: античная вселенная — это мир, где правит Unheimliche.

Отсюда и «бафометовский» закон, наследуемый из нее художественным миром Клоссовского — закон универсального изменения. Проводником этого переноса оказывается, естественно, осуществляющий филиацию между язычеством и христианством Августин (один из чаще всего цитируемых или подразумеваемых Клоссовским авторов — вспомним хотя бы «одного знаменитого хулителя богов», упоминаемого в «Купании Дианы» или отступление о theologia theatrica в длинном примечании к нему). По словам гиппонского епископа, всматриваясь в самое себя, душа зрит отнюдь не нечто неизменное — и, следовательно, видит она заведомо не точно, неправильно. Если писатель некоторое время преследует тождественность одного из персонажей («физиономию», как он сам любит говорить), то лишь для того, чтобы тут же ее запутать, его раздвоив или смешав с другим — идет ли речь о Диане или Ожье, не говоря уже о Роберте.

Философски, с чего начинает свое блестящее эссе Фуко, многие из трактуемых Клоссовским проблем, а также и воображаемых ситуаций, являются преломлением унаследованной из феноменологии (но куда более древней) и столь популяр ной в новейшей французской философии — от Сартра до Левинаса, от Делеза до Бодрийяра — общей философской проблематики Того же и Другого (именно так, между прочим, следует переводить французское l’autre, а не, как подчас можно прочесть в русских переводах, Иное. Как раз куда более грубая, проводящая сущностный раздел идея инаковости, исключая свой «диалектический» переход в категорию того же (если иное устроено иначе, чем то же, то про другое подобная постановка вопроса просто бессмысленна), остается за скобками, подчеркнуто не имеет места в системе, например, Левинаса, а с другой стороны, обессмысливает само применение этих понятий в приложении к доктрине («подобию доктрины», говорит Клоссовски) вечного возвращения Ницше. Иначе говоря, другое (другой) — не обязательно иное (ср. alter ego; вообще исходное латинское alter — это один из двух, другой, второй, такой же, сходный, иногда — противоположный или переменившийся, но никогда не иной по сути), и это особенно важно в серийной вселенной Клоссовского, в которой инаковость, в силу зыбкости тождественности, постоянно обессмысливается, а другое ведет извечную тяжбу с тем же[30]). Сам Клоссовски практически не использует этих двух понятий и не обсуждает их проблематику; его темы — то «подобие доктрины», каковым является учение о вечном возвращении, и сама идея подобия.

При этом постоянно используемое Клоссовским для подобия как образа (во всех контекстах: и литературно-философском, и живописном) слово simulacre (лат. simulacrum) может привести к недопониманию, ибо не без его легкой руки оказалось в дальнейшем задействовано в качестве одного из терминов — сначала в философских идиолектах, а потом, под влиянием в основном Бодрийяра, и в общефилософском лексиконе. Надо учитывать, что, с легкостью родясь в этой новой своей ипостаси термина на русском как экзотический симулякр,[31] это слово продолжает оставаться во французском (как и в остальных романских языках) самым обычным, не маркированным излишней ученостью, практически обиходным словом.

Именно таким его и подхватил в трех своих работах, посвященных симулякру у Платона, Лукреция и Клоссовского, Жиль Делез. В своем анализе он возвращается к появлению этого слова в «Софисте» Платона — то есть в его французском переводе; имееет полный смысл напомнить, что, с одной стороны, в греческом оригинале там стоит отбившееся далеко в сторону на пути из греков в варяги слово фантазма, противопоставляемое истинному образу-иконе, а с другой, — что на русский в этом диалоге соответствующее слово передано (в полном соответствии со словарями, от академического XVIII века до Гака-Ганшиной) как подобие или призрачное подобие.

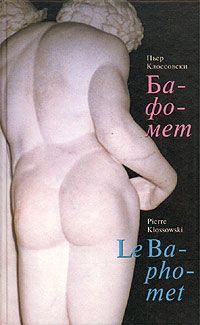

Именно в этом традиционном значении и использует симулякр Клоссовски, и не следует модернизировать его тексты — при всей близости идеи симуляции его вселенной (Фуко: «…столь характерное для Клоссовского и необычайно богатое созвездие: подобие-симулякр, уподобление-факсимильность, одновременность-симультантность, притворство-симуляция и утаивание-диссимуляция»). Нужно, скорее, держать в уме особое, свойственное античности значение этого слова, от которого, собственно, и отправляется Клоссовски. По его словам, из поздней римской эстетики он его и позаимствовал: симулякры, статуи или изображения божеств, представлявшие собой помещенные в общественных местах «пространственные и осязательные» видения тем самым явленных в своем присутствии богов, описывались у Филострата Лемносского, Аполлония Тианского, у Апулея. При этом особо заинтересовало Клоссовского то, что они «характеризовали представляемых богов сексуально», замещая неопределенность их сущности конкретикой пола.

С другой стороны, Клоссовски неоднократно цитирует и Гермеса Трисмегиста: «В невозможности создать душу, дабы оживить подобия богов, призывались и заточались в священных образах души демонов и ангелов, дабы благодаря душам этим наделены были идолы способностью творить добро и зло». Про призываемых здесь демонов — согласно представлениям неоплатоников, существ промежуточной между бесстрастными богами и людьми, рабами своих страстей, — про незаменимых посредников между людьми и недостижимыми божествами, и идет, в частности, речь в «Купании Дианы», причем роль их куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд: переводившийся Клоссовским Тертуллиан говорит про них: «Демон присутствовал сразу и в вещи, которую наделял зримостью, и в том, кому дозволял ее увидеть». Да, любой вуайерист (или визионер), любой художник — и тем более Клоссовски — одержим демоном и сам являет собой симулякр…