Ознакомительная версия.

Я нацеплял сизый нос из папье-маше на резинке, нахлобучивал черную паклю парика, а в брюки подкладывал сзади две подушечки, отчего штанины вздергивались, а зад выпирал так дико и смешно, что, когда я, стеснительно вихляя бедрами, с постной улыбочкой, со шляпой в огромной своей лапище, обходил публику, это был отдельный аттракцион, доставлявший мне самому непередаваемое удовольствие.

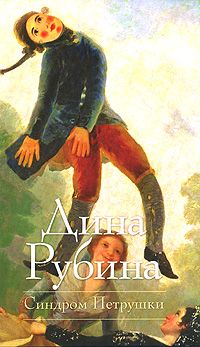

Во время представлений Лиза сидела на земле, среди детей, скрестив ноги и опершись локтями о коленки. Она неотрывно глядела на Петю, напоминая ту забавную девочку, что таскалась с нами по городу все летние месяцы, из года в год. Я тоже глядел на него во все глаза. Петька работал в традиционном костюме кукольника из сказки: белые чулки, короткие штаны до колен, фрак, бабочка, лиловые туфли с пряжками, кудри до плеч и та самая шляпа на затылке.

Он цеплял в ухо тяжелую серебряную серьгу-прищепку – для дополнительной нити, которую незаметно пристегивал к какой-нибудь части тела марионетки, – и тогда происходило странное: эта изобретенная им дополнительная нить связывала его с куклой настолько, что нельзя было понять, кто кого ведет. Возникало впечатление, что кукла приноравливает шажки к хозяину, оглядывается на него, ища одобрения; и тот любяще кивал, и синхронно с ним, гордо кивала кукла, и топала ножками, и всплескивала ручками. Они улыбались друг другу, беседовали, пикировались, ссорились…

Движениями головы… нет, не так: вкрадчивым танцем вытянутой шеи, не диктующей, а следующей за движениями куклы, он сообщал ей такую пластическую убедительность и невероятную человечность жестов, что когда, отработав, кукла повисала на ширме, уступая очередь другой, то дети и взрослые, бывало, подходили осторожно потрогать, будто себя проверяли: правда ли, что это только кукла, а не живое существо?

Иногда он наказывал ту или другую, не оживляя ее неделями. Потом они мирились. Однажды я сам видел такое примирение, вроде бы шутливое (видимо, передо мной ему захотелось все обратить в игру, в сценку). Но я-то видел его лицо в тот момент, когда, проходя мимо висящей на стене компашки, он легонько тронул одну из кукол плечом и что-то с нею сделал. Та открыла глаза, и он насмешливо проговорил: «Ну? Отозлилась? Будешь еще выкрутасничать?»

Публика особенно любила номер с Фаюмочкой. Я и сам его обожал. Фаюмочка был добряком и лукавцем неопределенного пола и рода. Нечто среднее между лешим и домовым: вместо носа – клистирная трубка, толстый зад, острые шкодливые ушки и близко поставленные глаза. Обаяния этого существа хватило бы на вагон упитанных детишек.

У него была обстоятельная, деловая, как бы устремленная вдаль походочка; он все время куда-то стремился: нос по ветру, тело торпедой несется вперед. Видел я его в деле множество раз, и всегда это была импровизация. Фаюмочка шутил, танцевал и общался с публикой в зависимости от момента и настроения. С торопящейся физиономией обегая зрителей по кругу, мог вдруг тормознуть перед девочкой с подтекающим мороженым в руке и долго так стоять, лукаво и укоризненно на нее глядя под нарастающие смешки зрителей. (Клянусь, что в такие моменты его улыбочка росла и ширилась.) А затем в точно выбранной паузе внятно проговорить сытеньким и румяным голоском:

– А Фаюмочке?..

Тут публика валилась от хохота с ног.

После него – по контрасту – Петька выводил хриплую эстрадную диву Ариадну Табачник: приз Евровидения, пять пластических операций, последний муж – сталелитейный магнат… Это была оторва! Дебелая блондинка в открытом сарафане; из каждой подмышки у нее вываливалось по две поролоновых груди. По сигналу Петьки я нажимал на кнопку музыкального центра, в воздух взмывала «фанера», Ариадна выходила, кланялась… и у нее вываливалась грудь. Номер заключался в борьбе с одной из грудей, которая непременно вываливалась, и по ходу песни певица запихивала ее обратно в сарафан, в то время как с другой стороны от резкого движения вываливалась другая грудь… пока в вихре безумного миллиона алых роз певица закруживалась залихватской юлой, щедро обвешанная летящими раздувшимися грудями, как домохозяйка – авоськами…

В своей империи он был могуществен и абсолютно счастлив. Самый счастливый властелин самой счастливой из всех когда-либо существовавших на свете империй. Его несчастливость в реальной жизни, его неизбывная, неутоленная любовь к единственной женщине в эти минуты и часы полностью исчезали, едва он вступал под своды своего рая (так декорации гаснут во тьме перехода к следующей сцене спектакля), под картонные кроны знойных пальм, под бисерные радуги фонтанов, под акварельные позолоченные облака…

…Мы не гонялись за особенными заработками и после одного-двух представлений закатывались пообедать в какой-нибудь недурной ресторан.

Однажды накупили в супермаркете еды и остановились в лесу, на берегу одной из тех струистых, мелких, запруженных изумрудными валунами, золотоносных – в смысле прибылей – речек, в минеральных водах которых заключено благосостояние курортного края.

Это была окраина городка, уютнейшая поляна, опушка смешаного леса: бук, каштан, граб, береза, дубы, ну и хвойные разных пород и оттенков, от желтовато-салатного до глубокой темной прозелени лиственниц.

Неподалеку тянулась мшистая каменная ограда мрачноватой виллы, так и просящейся в фильм ужасов: с башенками, пузатыми балкончиками, островерхими крышами в виде сланцевых колпаков, с фигурными печными трубами и тремя флюгерами, смотрящими в разные стороны…

Мы расстелили плед на траве, крапленной мельчайшими ромашками – будто кто манку просыпал, – в тени огромного, эпической мощи дуба, с ветвями, отягощенными золотыми слитками солнца, и мгновенно раскурочили курицу, с голодным остервенением ломая ей поджаристые конечности. Райский обед под сводами зеленого собора…

– Очень кукольный замок, – заметил Петька, созерцая виллу и задумчиво догрызая куриное крылышко. – В таком уютно душить старых герцогинь. В надежде на жирное наследство…

– Мужики, кому последнюю ногу? – окликнула Лиза. Она стояла коленями в ромашках, держа куриную пулку перед собой, как тюльпан.

– Мне!

– Мне!!!

– Лиза, прошу вспомнить, что я твой муж, и рассудить по справедливости.

– Ха! Лиза, он – бывший муж, быв-ший! а я – законный, юридический, к тому же я – доктор, мне надо питаться, и…

– Считаю до трех. – Она подняла пулку выше, как кубок в спортивном соревновании.

– Кто быстрее: раз…

И мы с Петькой с боевым кличем впились в курицу зубами, пребольно стукнувшись лбами и носами…

После чего валялись, обсуждая важнейшие вопросы – вроде: откуда по речке плывут хлопья белой пены: следствие ли это богатой минерализации или экологические проблемы местных головотяпов…

Ветерок гонял по нашим физиономиям солнечное решето теней. Светоносная зелень пропитала окрестный воздух до консистенции кислородного сиропа: тусклая водорослевая глухота мха в тенях и его же, искрящаяся на солнце, ящерная шкурка меж старых камней ограды; прозрачная зелень яркой листвы берез и ковровая пестрота крапленой травы… Зеленые побеждали с большим превосходством. И только на взгорке, в теснине дружных сосен, клубился меж стволов пурпурный сумрак да две мшистые каменные вазы на столбах ворот изрыгали лиловую пену петуний…

Мы незаметно уснули и проспали, разморенные, часа два – в этом райском солнечном лесу, под стенами то ли маленького замка, то ли громадной виллы, заселенной вполне законопослушными людьми: сюда доносилась слабая музыка и шлепающие удары по мячу.

Я проснулся первым, и странно, что не проснулся раньше: на поляну давно пришло солнце. Я сел и огляделся… Эти двое все еще дрыхли. В разомлевшем воздухе рябила мошкара, изрядно парило; на пригорке пламенели сгрудившиеся стволы молодых сосен, и, словно перекликаясь с ними, пламенели волосы спящей Лизы, щекой лежащей в траве, – будто алую шаль кто-то с плеч уронил… Она во сне слегка откатилась с пледа, зато Петька раскинулся во всю ширину, разбросав ноги и руки, как пьяный боцман. В кулаке правой руки он сжимал подол Лизиной клетчатой рубашки: то ли цыганенок, вцепившийся в мамкину юбку, то ли Синяя Борода, что в последний момент ухватил беглянку. Он и во сне не отпускал ее дальше чем на шаг…

Мне подумалось: а ведь я никогда не видел, чтобы он приласкал ее даже мельком, как, бывает, давние супруги на людях метят друг друга мимолетными прикосновениями, летучими подтверждениями супружеской близости. Ни разу не видел, чтобы он, хотя бы шутливо, поцеловал ее, ущипнул или шлепнул… Я даже никогда не видел, чтобы он провожал ее спокойно-любящим взглядом, – а ведь во взглядах многолетних супругов всегда содержится нечто большее, чем любовь или бытовая привязанность: в них содержатся годы, тысячи проспанных вместе ночей… И никогда, никогда он не называл ее уменьшительным именем. Ласки этих двоих были заперты за стенами какого-то монастыря с особо строгим уставом; впрочем, за такими стенами частенько случаются взрывы страстей, о которых не подозревают приверженцы свободной любви…

Ознакомительная версия.