Вывеска, деревья в решетках, купола-груши — я сразу узнал это место.

Вспомнил художественную школу и как сидел в музеях с планшетом.

“Да не тяни ты, ради бога!” Она стала бренчать в кармане мелочью.

“Что за манера”.

И я стал рассказывать.

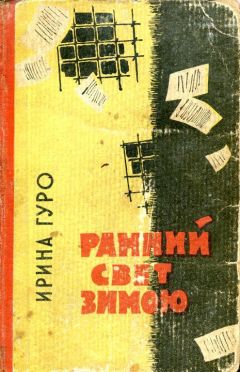

“Однажды нам дали задание нарисовать городской пейзаж. — Я начертил в воздухе рамку. — Любой, на выбор. По композиции. А у меня была одна открытка. Кто-то подарил или выменял — не помню. И я решил сделать копию. Большую копию маслом, на картоне. Ну, потому что действительно нравилась”.

На колокольне звякнули часы. Я дотронулся до сморщенной коры, но пальцы не умещались в трещинах.

“Ни автора, ни города я не знал. Подпись-то на обороте нерусская. Но домики, черепица. Ставни! В ней была магия, я хочу сказать. То, что притягивало, держало”. Она подставила лицо под невидимое солнце.

“Мы ведь дальше Сочи и Ленинграда нигде не были. Ни родители мои, ни я. Не предполагалось, что наш человек что-то из Европы увидит. А тут вывески, мансарды, купола. Марсианский, в сущности, пейзаж. Окошко в другую реальность, где для тебя место не предусмотрено”.

Мы остановились, она опустила глаза.

“Тогда я скопировал каждый кирпич, каждую складку на занавесках. Все трещины на штукатурке. Решетки, трубы, карнизы”.

И развернул ее лицом к площади. Обнял за живот, уткнулся в волосы.

“На открытке был ресторан, вот он”.

Ее плечи распрямились.

“Я представлял себе, что живу под крышей. По вечерам спускаюсь по винтовой лестнице. Лестница почему-то должна быть обязательно винтовой, железной. Выхожу на террасу, сажусь под тентом. Еду какую-то заказываю. Жду, когда жена спустится”.

Она толкнула меня спиной в живот.

“Мне нравилась одна, из кино. Маленькая актриса. Девочка. С ней я тут и поселился. Потом поднимались, ложились”.

“И дальше?”

“В том-то и дело, что на „дальше” у меня фантазии не хватало. Все застывало, стоп-кадр. Полная темнота”.

В сумерках снова ударил колокол. На стене, одна за другой, вспыхнули буквы “Consulate”. Откинув голову, она попыталась найти мои губы. Неловко поцеловала в подбородок. “Ты голоден?”

Я пожал плечами. “А я хочу есть”.

Мы перешли площадь и сели под полосатым тентом.

“Я все закажу сама, будет вкусно. И пожалуйста, не думай о деньгах”.

Действительно, ничего похожего я не пробовал. Креветки, крабы, виноградные улитки. Дичь какая-то с хвощами. Официант подносил бутылки, и она снисходительно разрешала налить в бокал. Отпивала, кивала.

Во время ужина меня не покидало ощущение, что мы по ошибке влезли в незнакомые декорации; вышли на сцену во время спектакля. Что реальность театральна и развалится, стоит в нее ткнуть пальцем. И что если она реальна, то, значит, мы — призраки.

Расплатились из денег, отложенных на пальто или сапоги, сейчас не помню. Молча спускались вниз. Она что-то напевала, а я почти физически ощущал, насколько мы чужие в этом городе, насколько условно, призрачно все, что нас окружает.

Что чувствовала она, я не спрашивал.

По-моему, она была счастлива.

10

Всю ночь в коридоре хлопали двери. Кто-то блевал, потом тихо лопотали женские голоса. Таскали мешки, волоком (сквозь сон казалось — трупы), и они цеплялись невидимыми пальцами за косяки. В довершение всего под утро вступила фреза, и комната наполнилась душераздирающим железным скрежетом.

Мокрый от пота, я сел в кровати, включил телевизор. С экрана зачастила, не снимая улыбки, девушка; замелькали рухнувшие под снегом кровли Европы; опоры электролиний.

Она смотрела в потолок. Выражение лица трагическое, что-то из “Леди Макбет” как минимум, поздравлять с добрым утром бессмысленно.

В услугах отеля значился “завтрак в номер”, и я осторожно предложил ей воспользоваться. Она молча покачала головой.

Уселись на веранде с видом на фонтан, где плавала похожая на крысу рыба. После кофе со свежим соком она повеселела.

— Как в деревне, — постучала по дощатой стенке.

За перегородкой гудел и звенел Бангкок. В утреннем городе трещали стаи невидимых мотоциклов, истошно выла в трафике сирена, щелкали по голым пяткам тысячи шлепанцев. Доносилась речь — тайская, английская, русская. В общий гул, который повис над городом, вплеталось множество домашних, отчетливых и выпуклых, звуков — звона посуды и колокольчиков, шипения масла на сковородке, шарканья ложки по стенкам.

Слышно было даже, как стрекочет швейная машинка.

В город она вышла в белых льняных шароварах. Купила их перед отъездом, очень гордилась. Торговки медными членами восхищенно разглядывали красные маки на ягодицах, пробовали материал на ощупь, снизу вверх улыбались.

Изображая смущение, она разводила руками.

— Ну что они хотят от меня? Скажи им!

И победно:

— Вот что значит — “Кензо”!

В стеклянном закутке с картой мира на стенке я оформил маршрут. Просто ткнул пальцами в нужную точку, назвал даты — и через минуту принтер выплюнул распечатку, билеты.

— Ночь в поезде, первый класс. Затем корабль, к обеду на острове.

Пока разбирался с маршрутом, она успела накупить фруктов. Позировала мне с этими елочными игрушками . Время от времени у обочины тормозил рикша с мотором, тук-тук, и водитель с морщинистым, как тыква, лицом молча смотрел на меня.

Я вдруг вспомнил мужика, которого однажды встретил по дороге из школы. Он тащил пухлый портфель, а в другой руке сетку. Авоську, набитую недозрелыми ананасами. То есть я не знал, что это ананасы, и как дикарь пялился. Помню, один из них, поменьше, свесился из прорванной ячейки, а я шел и думал, может, он вывалится, упадет на землю — или мужик вдруг умрет и упадет тоже.

Тогда можно подобрать, попробовать.

Не вывалился, не умер.

“Вот ведь какая штука!” — Я откинулся на лавке.

“Десять жизней с тех пор прошло, двадцать. Целая страна исчезла, испарилась. И мужик-то этот наверняка помер. А все не уходит из памяти. Тащит сетку с ананасами и тащит. Тащит и тащит”.

Остаток дня слонялись по городу. Заходили в китайские храмы, где от курений щипало глаза. Около ступы в монастыре распугали свору кошек. Обедали огненным варевом из черных каких-то гадов, а под вечер, который наступил по-театральному внезапно, забрели в квартал, где по узким дорожкам перемещались бритые монахи в оранжевых тогах.

Но и монастырь кончился так же незаметно, как и начался. Просто перешел, перетек в другой квартал, в котором горели фонарики, играла в кафе музыка.

Запах кипящего масла смешивался с тиной и водорослями.

Под ногами давно уже лежала не улица, а настил, сходни. Хлюпала и переливалась под настилом вода.

Наконец улочки расступились. Темная вспученная река, отражая огни гигантского моста, шла вровень с набережной и колыхалась, маслянисто мерцала.

— Смотри! — Она махнула рукой.

По реке скользили большие черные гнезда. Лавируя между ними, шел катер, мотая голой лампочкой. На том берегу виднелись крыши большого храма. В адских отблесках заката я разглядел огромную золоченую статую лежащего Будды.

Жена разрезала дыню, в воздухе растеклось сладкое зловоние.

Я снова вспомнил мужика с ананасами — а внутри все похолодело, сжалось.

“Сколько призраков живет у меня в голове?”

Впившись в мучнистую мякоть, я увидел взгляд Будды.

Он смотрел насмешливо, лениво.

Как будто знал все, что со мной случится.

11

В театре у моей жены имелся закадычный приятель. Давний, еще со времен “Детфильма”, кореш. На актерских посиделках он обычно верховодил. Часто оставался у нас ночевать, чтобы не ехать через весь город. Тогда они с женой до утра перешептывались. Хихикали, вспоминая Торжок, где проходили съемки. Тех, из киношного класса — кто и кем стал в жизни.

Чтобы не мешать мне, она часто перебиралась к нему на диван, но мысль, что между ними может что-то быть, ни разу не приходила мне в голову.

Странно, что настоящее имя из памяти стерлось, исчезло. Или не существовало? А вот прозвище в театре носил он забавное.

“Сверчок”, так его называли.

Много лет он играл эту роль в “Буратино”. От природы тощий, невесомый, он превращался в насекомое, когда костюмеры застегивали на нем облегающее трико. “Буратино” шел с аншлагом много лет. За это время дважды уходила в декрет Мальвина. Умерла Черепаха, окончательно спился Пудель. А Сверчок продолжал пиликать на скрипке.