Последующие конструктивные композиции Пикассо не улучшают и не опровергают дымки его «голубого» периода. Они не лучше и не хуже. Они иные. Иное раскрытие той же личности.

Механический прогресс произведений художника или поэта по крайней мере относителен. Я думаю, Вы скоро поймете, что к поэзии неприменимы школьные эволюционные термины, вроде Ваших: «шаг вперед», «отменяя или прибавляя», «являются поправкой» и т. д. и т. п. «Возмездие» не было «шагом вперед» по отношению к «Незнакомке», «маленькие трагедии» не являются поправкой к «Чудному мгновенью», краса осеннего Заболоцкого не отменяет «Столбцов», а «Земной простор» — юной свежести «Сестры моей — жизни». Поэтому наивны Ваши лестные комплименты, что «Прохожий, я тебя люблю!» — шаг вперед по отношению к «Плачу по двум нерожденным поэмам», «Стыду» или, скажем, к «Не пишется». Каждое о своем.

Не уверен, что сегодня в искусстве существует «кризис остроты». Скорее наоборот. Перепроизводство пресности.

Прекрасное — не пресное. Огненная кухня творчества, с остротой тем и решений, — не для всякого. Поэзия тут ни при чем, дело в неподготовленности желудка. Если же поэтика слишком остра, есть диетические столовые.

Не верю, что Вы с Вашим вкусом действительно могли воспринять восторженное описание чугунных плашек морозного коровьего навоза как эпатаж или хулиганство. В 1860 году Золя писал старому доброму Сезанну: «…в каждой вещи есть своя поэзия; и в навозе и в цветке» (Сезанн. Переписка, воспоминания современников, 1972); есть она и в плавках, и в боге. Ведь отличие фигового листа от плавок определяется лишь уровнем развития промышленности. «Цветы земли не знают грязи».

Когда-то Андре Бретон, матерый мэтр сюрреализма, встретил меня на пороге своей антикварной берлоги вопросом: «Что на что похоже — биде на гитару или гитара на биде?» Это было вроде теста, а не эпатажа. Важно именно направление связи — от низшего к высшему или наоборот. Вот что отличает поэта от непоэта — высокое отношение к миру.

Вообще зря Вы, следуя моде, обижаете метафору. Метафора не только короткое замыкание между полярными и схожими внешне электродами. Это лишь одно из ее проявлений. Средства выражения не так просты.

«Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — стенография большой личности, скоропись ее духа» (Б. Пастернак. Заметки к переводам шекспировских трагедий).

Вы пишете: «Метафора, в конце концов, не приспособлена для улавливания психологических оттенков. И это как бы упрощает поэзию».

Как открывается заржавевшая дверь,

С трудом, с усилием, — забыв о том, что было,

Она, моя нежданная, теперь,

Свое лицо навстречу мне открыла.

И хлынул свет — не свет, но целый сноп

Живых лучей, — не сноп, но целый ворох

Весны и радости, и, вечный мизантроп,

Смешался я…

Это трогательное и точное, отнюдь не упрощенное, психологическое чувство Толстого — Заболоцкого не могло быть выражено иначе. И не метафора ли была излюбленным средством такого мастера психологических оттенков, как С. Есенин?

Как душевно-страшно, недужно и диагностически четко начинается «Черный человек», целиком поэма-метафора:

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,

Как крыльями птица,

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь.

Да и мой классический Данте, дитя страшного и запутанного времени, шагу не ступал без метафоры. То был век пылких открывателей, назревшего взрыва производства и «пытливых ценителей» с тюремными щипцами. Лоцманская маневренность метафоры — отнюдь не манерность, она повествует не только о психологии персонажей и автора, но и о психологии эпохи.

Увы, все метафоры… И что за дискриминации? Так завтра скажут, что и рифма непсихологична. И обоснуют цитатой о том, что рифма — это бочка с динамитом и должна взрываться. Как будто нет рифмы не только взрывной, но и обнимающей, замораживающей, схватывающей явление, как гипс, и т. д.

Метафора — та же рифма, когда рифмуются не звуковые, а зрительные или иные подобные понятия.

Сошлюсь и на свои недавние стихи из «Юности».

СКУКА

Скука — это пост души,

когда жизненные соки

помышляют о высоком.

Искушеньем не греши.

Скука — это пост души,

это одинокий ужин,

скучны вражьи кутежи

и товарищ вдвое скучен.

Врет искусство, мысль скудна.

Скучно рифмочек настырных,

И любимая скучна,

словно гладь по-монастырски.

Скука — кладбище души,

ни печали, ни восторга,

все трефовые тузы

распускаются в шестерки.

Скукотища, скукота…

Скука создавала Кука,

край любезнейший когда

опротивеет, как сука!

Пост великий на душе.

Скучно зрителей кишевших.

Все духовное уже

отдыхает, как кишечник.

Ах, какой ты был гурман!

Боль примешивал, как соус,

в очарованный роман,

аж посасывала совесть…

Хохмой вывернуть тоску?

Может, кто откусит ухо?

Ку-ку!

Скука.

Помесь скуки мировой

с нашей скукою досадной.

Плюнешь в зеркало — плевок

не достигнет адресата.

Скучно через полпрыжка

потолок достать рукою.

Скучно, свиснув с потолка,

не достать паркет ногою.

Когда серебряный, легкий, как перышко, уже почти бестелесный Семен Кирсанов пел:

Время тянется и тянется,

люди смерти не хотят,

с тихим смехом: — «Навсегданьица!» —

никударики летят,—

эти «никударики» воспринимались снобами как игра в слова, «штучки-дрючки». Но за этим стояло иное — судьба и личность поэта. А его трагический «Ад», последняя вещь поэта, безысходно вписанная в форму ромба? Сколько отчаяния, такой тоски было в этой откосной воронке!

Изоп? Хохма? Штукарство?

Средство выражения определяет личность.

Жизнь человеческая, пребывание на земле в виде говорящего существа слишком единственны, время отмерено так кратко, что жаль, да и непродуктивно, тратить эти секунды на пустяки.

Как хотелось бы, чтобы исчезла предвзятость к восприятию художника, подозрительность к его методу. Так хотелось бы, Адольф Адольфович, чтобы лишь в фантастической игре ума поэта был ужас существования и ложь прикидывалась правдой, а хаос гармонией! И если бы музыка боролась лишь с непочтительными тупицами!

Цинизм умен. Даже в евангелической пустыне искушал вопросами Дух, названный Духом умным и злым. И гётевский Мефистофель всегда более точен, неоспорим, он острее, глубже и Фауста, и бога, и автора. Да и Мандельштам не случайно брал себе в девиз Сальери, а ведь Сальери задуман как зло. Увы, все в одной душе, все в одной, Адольф Адольфович…

Наше время трудновато для пера. И все же каждый поэт, сын гармонии, пытается связать полюса:

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

Пусть данный эксперимент не удался. Так сказать, «инцидент исперчен». Но не будем тужить и трусить. Авось удастся!

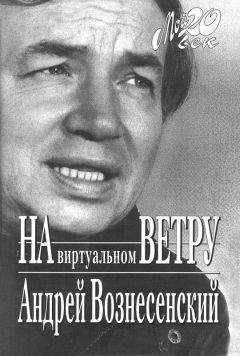

С искренним уважением —

Ваш

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙP. S. Очень уж труден жанр письма через журнал. Пишешь адресату — адресуешься тысячам. Подразумевается доля игры. Когда же пишешь стихи, не думаешь о печати.

Но я искренне рад Вашему письму, я давно люблю читать Ваши работы, Ваши пытливые, конструктивно-обстоятельные исследования, поэтому я отвечаю Вам письмом, а не открытой телеграммой, скажем.

Еще мне дорого, что Вы — ленинградец, что Вы из города Пушкина, Блока, Ахматовой, из города, столько испытавшего и выстрадавшего.

На моих недавних вечерах в зале «Октябрьский» я еще и еще раз чувствовал, что классическая культура, совершенство вкуса и ионическая грация ленинградской аудитории полны бурной душевной самоотдачи, проникновенности и порыва в понимании поэзии.

А позднее, в полуночных беседах с друзьями, витало эхо Эйхенбаума и Тынянова.

Очень тоскуется не просто по журналистской критике, а по содружеству поэта с теоретиком, — вспомните бешеную пару гнедых — Квятковского и Сельвинского!