Однажды он пришел к Русе рано, часов в семь утра. Руся вышла к нему в залу, потому что не спала всю ночь.

– Вообразите, – начал он с нехорошей улыбкой, – наш Инсанахоров пропал!

– Как пропал? – проговорила Руся, опускаясь на стул.

– Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и до сих пор его нету.

– Может, он в Москву отправился, – промолвила Руся, стараясь казаться равнодушной и сама удивляясь тому, что старается казаться равнодушной.

– Не думаю, – возразил Владимир Лукич. – Скорее уж его кто-нибудь убил. Он ведь ушел не один. К нему третьего дня явились какие-то братья, по виду разбойники, но с разными фамилиями, я случайно запомнил – Попов, Ерофеев, Пригов. Русские. И скорее всего, из СССР.

– А почему же вы думаете, что они из СССР?

– Да потому что они матерились, прости господи, как свиньи. Слова без мата не скажут. Представьте: вошли к нему – и ну кричать и спорить, да так дико, злобно... И он кричал, и он матерился.

– И он?

– И он. Страшно матерился. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица тупые, красные, озверевшие от водки, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду – хиппи не хиппи и одновременно – не «товарищи». Бог знает, что за люди?

– И он с ними отправился?

– Именно, что – да. Напоил советских водкой да ушел с ними. Вы бы видели, как эти три господина выпили единым махом полуторалитровую бутыль водки «Смирнофф». Так вперегонку и глотали, словно волки.

Руся слабо усмехнулась.

– Вот помяните мое слово, все это объяснится какой-нибудь прозаической пакостью. Фи! Какая гадость, ханку жрать с утра да на халяву! – пожала она плечами.

– Так ведь и Ленин за минуту до Октябрьской революции приняли с Троцким на грудь по стакану коньяка «Мартель», а Сталину не налили. У меня о том есть достоверные сведения, – подмигнул ей Владимир Лукич.

– Так ведь это все-таки была революция, те десять дней, которые потрясли весь мир, хоть и принесли гекатомбы беды для нашего народа, – отпарировала Руся и тихо добавила: – Революция, а не пьянство и половая распущенность.

Их разговор и оборвался на этой фразе, потому что сверху послышались вопли: то проснулась Анна Романовна и сразу же принялась ругать за что-то Сарру.

– И все-таки дайте мне знать, когда этот херр вернется, – тихо сказала Руся, провожая печального Владимира Лукича.

Владимир Лукич ушел не обернувшись.

В тот же день вечером Русе принесли от него записку. «Херр Инсанахоров вернулся, очень мучается с похмелья. Но зачем и куда ездил, не говорит. Может, у вас заговорит?»

Руся прошептала что-то неразборчивое, обнажила левую грудь, подняла правую руку и подошла к зеркалу.

На следующий день, часу во втором, Руся все еще стояла у зеркала в той же позе, но вдруг чуть не вскрикнула, увидев в зеркало, что прямо к ней по аллее шагает Инсанахоров, один. Она живо спрятала грудь на место и сделала вид, будто читает книгу Солженицына «Наши плюралисты».

– Здравствуйте, – промолвил он, и она заметила, что он, точно, сильно опух в последние три дня. – Владимир Лукич уже, конечно, донес вам, что я ушел с какими-то... безобразными людьми, – проговорил он, продолжая улыбаться.

Руся немного смутилась, но тотчас почувствовала, что такому человеку, как Инсанахоров, надо всегда говорить правду.

– Да, – сказала она решительно, – но я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

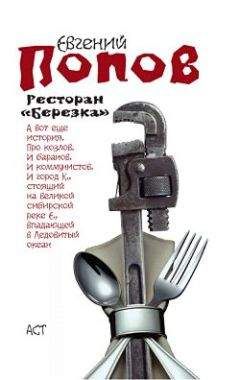

– Ну и спасибо вам за это. Видите ли, Руся Николаевна, – начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, – наших здесь небольшая семейка, есть между ними люди грубые, пьяные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня писатели «новой волны» из СССР, Попов, Ерофеев да Пригов, – разобрать, кто из них лучше пишет.

– А вы?

– А я сказал: это все пустое, потому что никто из вас совершенно не нужен народу с вашими формалистическими выкрутасами и цинизмом. Они не поверили. Пришлось ехать в Мюнхен, разобраться, позвали Сережу Юрьенена с радио «Свобода», Володю Войновича, Борю Хазанова, Марию Титце, Игоря и Ренату Смирновых, достигли все вместе, как говорят теперь у них, – консенсуса. Попов, Ерофеев да Пригов убрались обратно в свою Совдепию, весьма довольные тем, что попьянствовали да похулиганили.

– Зачем же вы тратите свое драгоценное время на таких ничтожных людей? – дрожа ноздрями, спросила Руся.

– Так ведь они – тоже русские, хоть и свиньи, – отозвался Инсанахоров.

– Ой ли, русские? – не удержалась Руся.

– К сожалению, русские, Руся Николаевна, – твердо ответил Инсанахоров. – Русские лишние люди. А что я время потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

– Кому же?

– А всем, кому в нас нужда. Ведь мы накануне громадных перемен, Руся Николаевна, – подчеркнул Инсанахоров.

– Господин Инсанахоров, а знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны? Позвольте же и мне быть откровенной с вами. Можно?

– Валяйте, попробуйте, – засмеялся Инсанахоров.

– Мне Владимир Лукич много рассказывал о вашей жизни, об изобретенной вами мине, о вашей Нобелевской премии. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Ваших родителей, артистов, запустили в космос... Скажите, встретились ли вы с тем человеком?

Дыхание захватило у Руси. Ей стало и стыдно, и страшно своей смелости. Инсанахоров глядел на нее пристально, прищурившись, как Владимир Лукич.

– Я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я, к сожалению, не встретился с ним, отчего и нет мне в жизни покоя, как Вечному жиду. Дело в том, что Хрущев, конечно же, расстрелял не самого Берию, но его двойника, другой его двойник скрылся в Аргентине. Я выследил настоящего Берию. Он жил в Дмитрове под Москвой, в поселке шлаконасыпных домов фрезерного завода, для отвода глаз служил в Управлении реализации Художественного фонда РСФСР, пьянствовал с известным поэтом Александром Клещевым. Я выследил его. Но я... я опоздал... В его доме не было даже минимальных удобств, он наполнил жестяную ванну холодной водой, залез в нее, включил электрокипятильник, потерял сознание и сварился заживо. Соседи обнаружили его через несколько дней, привлеченные перманентным запахом свежего бульона из его квартиры. Его мясо уже отстало от костей, они выключили кипятильник, следственные органы прибыли с опозданием, и в это время из Берии в ванне уже сделался холодец, отчего его личность, естественно, опять не была опознана.

Потрясенная Руся посмотрела на него сбоку.

– Вы очень любите свою Родину?

– Это еще не известно, – отвечал он. – Вот когда кто-нибудь из нас покепчится за нее, когда его повесят или зарежут с расчленением, только тогда можно будет сказать, что он ее любил.

– А вот если бы вы не имели возможности вернуться в СССР никогда, – продолжала Руся. – Вам было бы очень тяжело?

Инсанахоров потупился.

– Я бы тогда поехал в Австрию и повесился там в Венском лесу, где работал дровосеком писатель Саша Соколов, – проговорил он.

– Скажите, – начала опять Руся, – трудно выучиться советскому языку?

– Нисколько. Русскому стыдно не знать советского языка, если он хочет бороться за свободу своей Родины. Хотите, я вам принесу советские книги – Евтушенко, Вознесенского? Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, терзают, – подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело. – У нас все отняли: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо, гоняют нас поганые коммунисты... Нарушают права человека, экологию, содержат лучших наших людей в концентрационных лагерях и психиатрических больницах. Пидарасы! Суки, блядь!

– Господин Инсанахоров! – была вынуждена остановить его покрасневшая Руся. Он остановился.

– Извините меня за резкость, не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы спросили меня, люблю ли я Родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить, после Бога? Заметьте: последний колхозник, последний бич в СССР и я, лауреат Нобелевской премии, – все мы желаем одного и того же: чтоб поскорее сгинул проклятый коммунистический Совдеп. У всех нас одна цель, а после этого – хоть потоп. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Руся слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием, а когда он ушел, она долго смотрела ему вслед, потому что он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила два часа тому назад. С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Владимир Лукич все реже и реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, неприятное, как слизь. Так прошел месяц.

Как уже известно читателю, Анна Романовна любила сидеть дома, но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного.