Ознакомительная версия.

Климович молча выслушал доклад Зинаиды Павловны и начал набивать папиросные гильзы табаком. Зинаида Павловна успела насчитать не менее тридцати готовых папиросок, а Климович все щелкал и щелкал своей машинкой и по–прежнему молчал.

— Ожидаю ваших приказаний, — не выдержала Лохвицкая.

Климович сунул папиросу в рот, смял мундштук и тут же его выплюнул:

— Арестовать и подвергнуть усиленному допросу. Вызовите сюда Скуратова. Поручим это ему.

— Но–о, ваше превосходительство, — растерянно начала Лохвицкая. — Я полагала, что мы обсудим, взвесим… проследим за ним, наконец… Что скажут Маклаков, Струве, Курлов — там, за кордоном? Что скажут все, кого он здесь фактически представляет?

— Остановитесь, — поднял руку Климович. — Вам угодно опровергнуть мое мнение? Прошу без эмоций. По существу.

— Извольте, — оживилась Лохвицкая. — Он не дал Скуратову взять на допрос Гаркуна. По–вашему, он спасал «своего» от этого костолома?

— Как вы сказали?

— Костолома, ваше превосходительство!

— Очень образно. Продолжайте, пожалуйста.

— А по–моему, он спас наше лицо, наше реноме, если угодно. Что бы завтра написали газеты во Франции, во всем мире? Что Россия — страна произвола, что в ней свирепствует охранка, которой все дозволено? Нет суда, нет закона, есть только палачи с кровавым топором? И что тогда? Парламенты отказывают барону в кредитах, вооружении, продовольствии…

— Допустим… — пробурчал Климович. — А расстрел?

— Он отказался, да! Но не думаете ли вы, что художник в прошлом, воспитанный в интеллигентной дворянской семье, в определенных традициях и убеждениях, он вполне искренне отказался стать палачом, и, более того, не кажется ли вам, что грубый большевик, получивший задание от своего хамского руководства, расстрелял бы этих троих ничтоже сумняшеся и только для того, чтобы получить их высшую награду, как его?

— Орден Красного Знамени, — подсказал Климович.

— Вот именно! И рассуждал бы этот подлец вполне логично: что важнее? Три этих жизни или тысячи красноармейских жизней там, на фронте?

Климович улыбнулся:

— Благодарю вас, вы говорили горячо. И убедительно. Согласен.

Зинаида Павловна покраснела:

— Вы могли подумать, что…

— Нет, нет, — замахал руками Климович, — прошу мне верить, я ни о чем о таком не подумал. Ступайте. Я проанализирую ситуацию и вызову вас. Крупенскому прикажите ждать у себя в номере.

Он, конечно же, подумал и понял, что судьба этого Крупенского ей далеко не безразлична. Он отпустил ее молчаливым жестом, и она ушла. В коридоре она остановилась возле мраморной статуи Купидона. У него было удивительно пошлое выражение лица и чрезмерно пухлые руки и ноги. Он чем–то неуловимо напоминал Скуратова. «Кажется, я влипла», — подумала Лохвицкая. И даже это одесское словечко «влипла» не покоробило ее, хотя она очень не любила простонародных слов и старалась их не употреблять, даже мысленно. «Влипла, конечно же. Генерал решил, что я, как гимназистка, влюблена в этого Крупенского. Влюблена — и все».

Она направилась к своему номеру, открыла дверь. Наверное, Марин услышал стук замка, потому что он тут же появился на пороге:

— Что?

Она смотрела па него и повторяла про себя: «Влюбилась, как гимназистка. И это не генерал подумал, нет, это чистая правда — вот и все».

— Понятно, — сказал Марин. — Я арестован? Прекрасно.

— Сидите и ждите, — буркнула она и захлопнула за собой дверь.

Врангель выслушал доклад Климовича точно так же, как сам Климович выслушал доклад Зинаиды Павловны: молча, внимательно, с интересом. Спросил:

— Радио о его приметах послано? Книгу ищете?

— Так точно, — кивнул Климович и понял, что главнокомандующий мнения Зинаиды Павловны не разделяет. — Лохвицкая приводит убедительные доводы, но…

— Вот именно, «но», — подхватил Врангель. — Вы не были знакомы с Александром Васильевичем Колчаком? — вдруг спросил он.

— Нет, — удивился Климович. — Мы служили по разным ведомствам, — он усмехнулся. — Он ученый, моряк, я — жандарм.

— Его труп после расстрела спустили под лед Ангары, — глухо сказал Врангель. — Что сделают с нашими трупами?

— Надеюсь избежать, — передернул плечами Климович.

— Есть указание Ленина, — сказал Врангель. — Больше почетных условий сдачи нам не предлагать. Расправиться беспощадно. Вы понимаете, что это значит?

— Теперь мы можем только умереть, ваше превосходительство, или отплыть восвояси, — усмехнулся Климович.

— На случай несчастья я распорядился заготовить необходимый тоннаж, — сказал Врангель, — из расчета на 75 тысяч человек. Армия прикроет посадку, иного выхода у нас, наверное, уже нет. Прошу вас этот разговор держать в секрете.

— Разумеется.

— Я упомянул о Колчаке вот почему, — Врангель открыл сейф и протянул Климовичу красную кожаную папку. — Здесь подробнейшая реляция о последних днях и часах государя императора в Екатеринбурге. Александр Васильевич переслал это Деникину, я обнаружил папку в делах штаба. Крупенский здесь упомянут. Я предлагаю не терять времени: пока суть да дело, проверьте его. Если он тот, за кого выдает себя, он должен знать такие подробности екатеринбургских событий, которые посторонний человек знать никак не может, даже если у ЧК семь пядей во лбу.

Климович вызвал Лохвицкую.

— Сударыня, — сказал он, улыбаясь. — По сути дела, вы породили этого Крупенского… в известном смысле, конечно.

— Я, кажется, понимаю, — Лохвицкая вымученно улыбнулась, — я породила, я должна и убить!

— В известном смысле, конечно, — повторил Климович. — Мы… считаем, что вы ни при чем, это ведь наша затея, и плоды пожинать… тоже нам.

У него был типичный жандармский кабинет: два кожаных кресла, кожаный диван, стол красного дерева и лампа с зеленым абажуром. На стене, за креслом, плакат: скачущий Врангель на белом коне. Казенная противная обстановка. Лохвицкая обвела глазами стены, выкрашенные серой масляной краской, и сказала:

— Вам нужно повесить несколько картин, ваше превосходительство, это оживит комнату.

— В самом деле? — удивился Климович. — Что значит женский глаз: острый, верный… Я, знаете ли, терпеть не могу живопись, и потом я считаю, что в рабочем кабинете розыскника не место салонным штучкам. Кстати, барон приказал очистить крымские дворцы: мебель, картины, фарфор, серебро — все сложено на пирсе, ждет погрузки на первый же отправляющийся в Константинополь пароход. Вы, вроде бы сейчас не у дел, так я прошу: проследите за упаковкой. Огромная ценность все же…

— Слушаюсь. — Она ждала, что он скажет о Крупенском. Она думала, что ей поручат следить за ним, беседовать с ним — иными словами, вести обычное наблюдение. Но то, что предложил ей сделать Климович, повергло ее в ужас. Климович передал ей красную папку, полученную от Врангеля, и изложил точку зрения главнокомандующего. Потом усадил Зинаиду Павловну рядом с собой и, поглаживая ее руку, сказал просительно:

— Выручите, голубушка. Помогите старику. Мы ведь с вами давние соратники. Кому, как не вам, прийти мне на помощь. — Он горестно помотал головой и продолжал: — Если Крупенский виноват — накажите его. Я бы это сделал так: пригласил бы господ офицеров за хорошо накрытый стол. Скажем, здесь, в ресторане. Офицеры обсудили бы с подполковником екатеринбургские события. И если бы вдруг почему–либо стало ясно, что господин Крупенский запамятовал какие–то очевидные истины, я бы вышел с ним на Графскую пристань, к колоннаде, и в присутствии всех собравшихся решил бы с ним…

— Что имеет в виду ваше превосходительство? — напряглась Лохвицкая.

Климович открыл ящик стола, вынул малый маузер и протянул Лохвицкой:

— У вас, я знаю, дамский браунинг. Он не годится. Этот пистолет бьет наповал, со ста шагов, череп разлетается на куски. Вы извините за такие подробности, но, беря в руки оружие, надо знать, чего от него ожидать. Не правда ли?

— Правда, — одними губами произнесла Лохвицкая.

Она постучала в номер Марина и услышала ответ:

— Кого еще черт принес?

Вошла. Марин лежал на кровати в расстегнутом кителе.

— Однако, — улыбнулась Зинаида Павловна, — что с вами?

— Что со мной? — Марин сел, застегнул китель и вздохнул. — Меня здесь держат за коверного, как говорят в Одессе. И вы это отлично видите.

— Вижу, — согласилась она. — Только я не понимаю, почему вы так уж обижаетесь. Будь вы на месте Климовича…

— На месте Климовича я бы не устраивал балаган, — взорвался Марин. — Чего он добивается? Тщится доказать, что я не я? Чушь какая–то!

— Простите его, — мягко улыбнулась Лохвицкая. — Как простили однажды меня. Время такое, вы отлично знаете.

— Хватит все сваливать на время и обстоятельства, — заорал Марин. — Извольте меня расстрелять, если я того достоин. Но… заниматься черт знает чем… — он внезапно сник. — Впрочем, я все понимаю. Нервы. Простите. Чему обязан?

Ознакомительная версия.

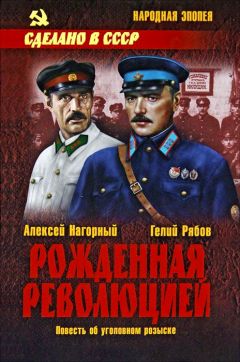

![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)