— Все-таки не зря ты кончала театральный институт, хоть актриса из тебя и не вышла, — сказал я.

— Кроме вас, никто Никиту убить не мог, — сказал мне Борис Павлович. Наружное наблюдение точно зафиксировало время, кто когда был в мастерской. Первым вернулся Никита, через полчаса пришли вы — за это время ваш приятель успел сочинить свою лебединую песню. Вы пробыли в мастерской меньше часа, почему мы и пришли к заключению, что Никита был задушен во время сна. С футляром под мышкой вы покинули мастерскую. Было около четырех.

— Блеф! Почему тогда ваше наружное наблюдение не задержало меня вместе с «Данаей»?

— Почему да отчего — до этого мы вот-вот доберемся, — пообещал Борис Павлович. — Саша пришел в мастерскую только в четыре двадцать, Галина Матвеевна — спустя еще пятнадцать минут. Будь наоборот, у нас еще могли быть сомнения в нашей реконструкции, но показаниям Саши — у нас полная вера. Вы первым пришли той ночью в мастерскую.

Борис Павлович не отрываясь смотрел на меня.

— Первой пришла жертва, — уточнил я незнамо зачем. И тут вмешалась Галя.

— Первым пришли вы, — сказала она Борису Павловичу. — Сама видела, как вы выходили из подъезда.

— Вот именно, — хмыкнул я. — Значит, у вас тоже нет алиби.

— Алиби нет ни у кого, — сказал Борис Павлович. — Этой ночью в мастерской побывали все. Я там был еще до возвращения Никиты и, понятно, не один. После Никиты первым пришел Глеб Алексеевич. Никита поставил ему раскладушку, а сам устроился на диване и мгновенно заснул — алкоголь, нервы, Сашино нападение. Да и вы добавили, растаскивая их. Дальше все произошло, как я уже говорил. У нас есть все основания предполагать, что Никита догадался о цели вашего визита.

— Круто берете, начальничек. Облыжное обвинение, основанное сугубо на личной антипатии. Не будучи способны найти настоящего преступника, делаете его из меня. Не имея доказательств и улик, строите обвинение на догадках. В то время как за мной никакого криминала.

— Старая песня. А если моя субъективная антипатия и реальный преступник совпадают? И почему я должен испытывать симпатию к человеку, которого имею все основания подозревать в убийстве? Имеет человек право на антипатию или нет? Хотите знать правду? Поначалу я пытался превозмочь себя, не верил самому себе, собственные подозрения полагал следствием, как вы изволили выразиться, моей к вам антипатии. А потом решил: если самому себе не верить, кому мне тогда верить? Вам? Что же до неопровержимых доказательств, то в таких делах их никогда не бывает. Разве что убийство совершено прилюдно — ну, скажем, во время какой-нибудь бучи.

— Сами признаете: доказательств у вас никаких, — удовлетворенно подытожил я.

— Одно есть, — спокойно сказал Борис Павлович. — Подложное письмо, оставленное Никитой на видном месте, вы заметили, а его собственной предсмертной записки — нет. Не мудрено — даже мы, хоть времени у нас было побольше, чем у вас, обнаружили ее только со второго захода. Тем не менее он ухитрился ее написать. В вашем присутствии. В расчете, что рано или поздно ее обнаружат.

Я смотрел на Бориса Павловича во все глаза, ожидая, что он полезет в карман и, подобно фокуснику, вытащит вещественное доказательство. Но вместо этого он поднялся, подошел к гранатовому автопортрету и развернул его к нам тыльной стороной. Торопливо, наискосок, красным фломастером прямо по холсту было выведено: «Вот и остался один на один со своим убийцей. Увы, не тот, кого ожидал. Умираю не из-за Лены, а из-за „Данаи“. И подпись с числом. Даже точное время указал. Все как в аптеке.

О шут гороховый! Когда успел?

Тут я все вспомнил!

— А вдруг он снова ошибся? — сделал я последнюю попытку, — Как он мог догадаться о моих намерениях?

— А это уже вопрос не ко мне. Спросите его самого, если когда-нибудь там повстречаете.

— Прикажете смеяться?

— Смеется тот, кто смеется последним.

Чего ему теперь стыдиться трюизмов и клише, когда он переиграл меня, опираясь исключительно на них! Таким самодовольным я его никогда не видел.

А закончил он, как я и ожидал:

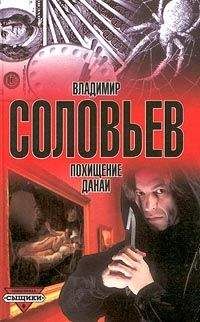

— Глеб Алексеевич Соловьев (это моя фамилия, которую читателю давно бы уже пора знать и запомнить), бывший гражданин России, потом гражданин США, а теперь человек с двойным гражданством, вы арестованы по обвинению в убийстве Егошина Никиты Ивановича.

— И в похищении „Данаи“ Рембрандта, — договорил я за него. — Семь бед один ответ.

Вот тут-то меня и ждал сюрприз, самый большой за. все мое сентиментальное путешествие на родину, которой у меня больше нет.

— Нет, в похищении картины Рембрандта вы не обвиняетесь.

— Это еще почему? — обиделся я. — Улик мало?

— Наоборот. Улик предостаточно, прямых и косвенных. Неопровержимые доказательства — свидетельства наружной слежки, стюардессы самолета, вашей соседки по полету, грузинских таможенников — все вас видели и запомнили с футляром в руках. Тем не менее картину Рембрандта вы из мастерской не выносили.

— ???

— Потому что ее там уже не было.

— Где же она?

— Там, где ей быть положено. В Эрмитаже. — И Борис Павлович победно улыбнулся.

— Нет! — снова ляпнул я, как и в первую нашу встречу, когда Борис Павлович взял на понт и заявил, что „Даная“ на вернисаже была настоящей.

— На этот раз — да, — сказал Борис Павлович, вспомнив, похоже, тот свой старый розыгрыш. — Злоключения „Данаи“ окончены. То ее серной кислотой обливают, то подменяют — черт знает что! Не картина, а мученица! Нам удалось вас слегка опередить, Глеб Алексеевич. С помощью Галины Матвеевны и с вашей же подсказки. Одной из многих. Именно вы посовето'вали произвести обыск у сотрудников реставрационных мастерских. В первую же нашу встречу.

— Проклятие! — вырвалось у меня. — Откуда мне было знать, что вы последуете совету незамедлительно? Думал, пока раскачаетесь…

— Вот-вот: снова недооценка противника. Сами признали. Как говаривал граф Толстой, человек течет, в нем есть все возможности.

— Вы о себе? Это не ваша победа, а мое поражение.

— Ваше поражение и есть моя победа. Да не казните вы себя так! Вы совершили почти идеальное убийство, хотя ваш друг Никита и погиб напрасно. Он бы, несомненно, остался жив, если б вы, придя в мастерскую, чуть внимательнее всмотрелись в картину и поняли — как несколько дней назад в Эрмитаже, — что это не подлинник, а та же самая подделка. Вся беда в том, что времени у вас было в обрез, вы очень торопились, да и какие могли быть сомнения, когда вы видели оригинал Рембрандта в мастерской Никиты всего каких-нибудь два часа назад! Это как раз и были те самые два часа, когда вы с Никитой ушли из мастерской и которых нам хватило, чтоб заменить оригинал копией. А вы второпях подмены не заметили и, убив Никиту, свернули картину в рулон и запихнули в футляр. В тот самый двухметровый футляр, который Никита специально приготовил для холста и успел намозолить им глаза сотрудникам и сторожам Эрмитажа, ходя с ним под мышкой на работу больше года и не вызывая никаких подозрений. В этом футляре он и вынес из Эрмитажа подлинник „Данаи“, а вы из его мастерской — копию, полагая, что это оригинал. У вас в руках благодаря вашему росту он не так бросался в глаза. Совсем иначе у вашего малорослого приятеля.

Только сейчас я просек гигантский розыгрыш, который он мне устроил с помощью Гали, а не исключено, что и Саши. Вот почему она меня так ни разу и не оставила с ним наедине, не полагаясь на придурка, которого я имел глупость пожалеть и из рук в руки передал ему на самого себя улику, которая успела стать уликой против него самого, пока не потеряла свое значение как улика.

— Выходит, и самоубийство твое — инсценировка? — сказал я, обернувшись к нему.

Он смотрел на меня, делая вид, что ничего не понимает, Или в самом деле не понимал? Святая простота! Попав в расставленную Борисом Павловичем мышеловку, я все меньше разбирался в окрестной невнятице. Если сама „Даная“ оказалась подделкой, то ничего подлинного вокруг быть просто не может! Не удивился бы даже, если б открылась дверь и на пороге появился Никита. Или Лена. Да хоть Даная собственной персоной.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Галя.

— А то, что вдвойне липовое! И что не покончил, и что не собирался вовсе. Вы это придумали, чтоб выманить нас с Никитой из мастерской!

— Вы преувеличиваете наши театральные склонности, — сказал Борис Павлович. — Как я понимаю, Саша и вправду был на грани самоубийства, казня себя за смерть жены. И позвонил Галине Матвеевне искренне, но в последний момент был отвлечен приходом соседки, которая давно уже, судя по всему, его кадрила, а здесь впервые появилась возможность — под видом сочувствия и жалости. Вот она и пожалела. А соблазнить его — пара пустяков, учитывая состояние.

— У тебя сильная соперница, — с удовольствием сказал я Гале. — Вы хотите меня убедить, что вам просто случайно повезло и вы не нарочно все подстроили?