За эти два года, что мы здесь, я уже успел привыкнуть к тому, что он говорит о ней в настоящем времени и не отличает сон от яви — реальность для него неприемлема, а потому не существует- Я и сам уже не всегда сознаю, что он рассказывает — очередной сон или эпизод из семейной жизни.

— «Ладно, — говорит она вдруг. — Коли хочешь знать правду, так слушай…» И начинает говорить, а я затыкаю уши. Она говорит и говорит, вижу, как движутся ее губы, но ничего не слышу. И не оторвать пальцев от ушей, как ни силюсь.

Плачу и просыпаюсь и снова плачу. Думаешь, не знаю, в чем причина моей ревности? В ее нелюбви. Но будь у меня выбор, я бы все равно предпочел любить, чем быть любимым.

— А она? — удается мне прорваться сквозь быструю его речь и вставить словечко.

— Что «она»? — не понимает Саша.

— Может, и она предпочла бы сама любить?

— Может, — устало признает Саша, вид у него потерянный, затравленный. Так мне и говорит: «На кой мне твоя любовь? Что мне с нее?» Не дает себя любить — и все тут! Для меня она все та же девочка, а ведет себя как скандальная баба. Пытаюсь объяснить, а она: «Какое мне дело, кем ты меня считаешь, когда я знаю, кто я есть». Тебе четырнадцать лет, говорю. А она: «Я устала притворяться молодой». И все время обзывается, душу отводит в ругани. Все, что со мной связано, ее раздражает. Даже книги, представь себе. «Зачем столько книг, когда есть библиотеки: взял — прочел — вернул». Не решаясь на Геростратово действо, ограничилась пал-лиативой: уничтожила все суперы под предлогом, что треплются, рвутся, вид отвратный, а под ними прячутся и размножаются клопы. «Не то что мы с тобой!» — не преминула кольнуть своим бесплодием. Само собой, я виноват. Не то чтобы суперы жалко, но сама акция варварская, согласись? И такая грубая основа в ней вдруг обнажается, будто и не она, словно кто ее подменил, что твою Данаю. Все дальше и дальше от первоначальной модели, как была задумана Господом. А просветы все реже и реже. Отблеск той девочки если и проглядывает, то скорее из моей памяти. Да еще когда из церкви возвращается: просветленная. Только надолго не хватает. А так две разные женщины: одна — у меня здесь, — и Саша постучал пальцами по своей больной голове, — а другая — соседка по квартире. Какая из них настоящая? Семейные склоки стали основным содержанием жизни. Наша с ней ругань — набор расхожих клише, мы обречены на тавтологию, повторяемся. Вот я и помню наизусть, что она говорит, заранее зная, что скажет: «Ты не тот, за кого себя выдаешь», «Мне стыдно жить с таким человеком», «Ты все больше становишься похож на своего отца», «Что ты собой представляешь?», «Во что ты превратился?» А во что я превратился? А что, если права и я стал похож на отца — сходство, которого я всегда стыдился и вытравлял в себе?

— А что ты ей говорил, помнишь? Мой вопрос мимо его ушей — не помнит и не хочет помнить.

— Мы уже в том возрасте, говорю ей как-то, когда должны щадить друг друга. Но ее не остановить, слово за слово — закусила удила. А когда, доведенный до белого каления, начинаю ей отвечать в ее же духе, мгновенно успокаивается и смотрит на меня как на дурного: «Совсем осатанел…» И тут до меня доходит, что самое любимое в мире существо — мой главный враг. Общение с ней мне противопоказано и физически опасно.

«Опасно — для кого?» — кричу я, но про себя, молча. Что спорить с полудурком?

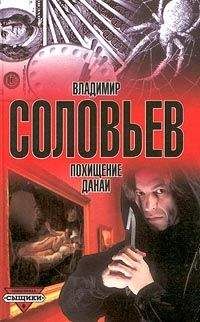

Часто просыпаюсь от скрипа его кровати — это Саша, во сне ли, наяву, е…т свою Лену, а точнее — собственную память. Не в пример ему, онанизмом не занимаюсь: то ли по недостатку воображения, то ли я уже соскочил с этого дикого жеребца и могу предаться горестным раздумьям о прожитой зря жизни. Иногда мучает утренняя эрекция, но это от переполненного мочевого пузыря либо трусы жмут. Не прочь бы кого из обслуги, но они нас чураются, как зачумленных. Галю? Единственная, кто нас регулярно навещает, не считая Бориса Павловича, который два раза заходил, чтоб потешить свое самолюбие и самолично убедиться, что я ломаю комедию, чтоб избежать вышки, но это было так давно, а Галя вряд ли бы приходила, сиди я здесь один. Кто бы точно наведывался, так это Саша, если б не был моим соседом. Можно, конечно, и Галю, как и любую другую, не все ли равно, в какой сосуд излить застоявшееся семя, чтоб обеспечить себе генетическое бессмертие? Жаль, мы с Сашей гетеросексуальны да еще и однолюбы, а то можно было б повозигься. Что до Данаи, то хочу ее теперь как-то безжеланно, сперма могла бы только осквернить милую. Как и Саша. предпочитаю любить, чем быть любимым.

Приснилось недавно, что вошел в возраст и мне уже сорок два. Проснулся в холодном поту, стал вспоминать, сколько же в действительности. У ночных кошмаров одно ужасное свойство — они сбываются. Мне снилось как есть — вот незадача! — сорок два. Осталось отсвечивать совсем ничего — столько же, сколько приговоренному к вышке, с учетом апелляций и обжалований. А все равно — скукота и тягомотина. Повидал все, что мог, хоть и не все сделал, что хотел. Монтень пишет про четыре времени года — и ничего больше нового. Кина не будет. Пора закругляться. Шекспир мертв, а я жив — не странно ли? Я соскочил с дикого жеребца, а брести по высохшему руслу собственной жизни как-то неохота. Как бы человек ни хорохорился и ни выпендривался на людях, наедине с собой он жалок и растерян перед лицом своей ограниченности, бездарности и неизбежной смерти. Или это я так недоделан и неадекватен? Незаконченный человек — вот кто я. Таким и помру. Если только не освою новую профессию — здесь идеальные условия для писательства.

Снилось, как вынимаю из заднего прохода клубок червей, потом второй, третий, они шевелятся, извиваются, как глисты. Вот именно: глисты. Нет — черви, как у трупа. Я и есть труп: живой, труп, и черви едят меня поедом. Нечто скотское, отвратное. Дальше некуда. Сон в руку. Конец перспективы.

Если заснять меня скрытой камерой — как я убог, ничтожен, отвратен! Вот, стоя перед зеркалом, выдавливаю гнойничок между бровей, вот ковыряю в носу, вот выковыриваю обернутым в туалетную бумагу пальцем остатное говпо из заднего прохода, вот щупаю свою промежность, представляя себя женщиной и возбуждаясь, но сдерживаясь, потому что, когда дрочу, вид у меня, должно быть, и вовсе бл…й. А мой громогласный пердеж, задрав ягодицу и оглядываясь? Чего только не выделываю со своим телом, которое все чаще даст сбои. И чего я цеплялся за жизнь и косил пол придурка?

Износил все свои обличья, ничего не осталось, гол как сокол. А при чем здесь сокол — разве он гол? Хронофаг — вот кто: пожиратель времени, расточитель собственной жизни, мот, транжир, растратчик!

Что странно и немного жаль: в то время как Лена снится этому недоумку с фуфлом в голове еженощно, а мне моя — ни разу. Мы разлучены с Данаей даже в сновидениях. Я разлюбил свои желанья, я пережил свои мечты. Увы, душа за время жизни приобретает смертные черты. Прошу прощения за стихотворные цитаты, но без поэзии душа и вовсе безъязычна (как у большинства, кому язык поэзии невнятен).

Зато меня все больше и больше волнуют рассказы Саши, а он со мной разоткровенничался до интимных подробностей:

— Когда вхожу в нее, такое мечтательное, русалочье выражение появляется у нее на лице…

— Ты часто имел дело с русалками? — спрашиваю, хотя прекрасно понимаю, о чем речь, а потому следующий вопрос: куда русалке всадить, когда у нее ноги в хвост срослись? — застревает у меня в глотке. Я воспринимал Лену в общих чертах — не от мира сего, а он — даром что пиит — дал этой неотмирности конкретный эпитет. Вот именно: русалочье.

— Я се называю Лимончиком, ей нравится…

— Лимончиком? — удивляюсь я.

— Ну да. Когда вылизываю ей там. Сначала стыдилась, но иногда позволяет. А потом стал настаивать из ревности — мне кажется, если разрешает, значит, не изменяла.

— А она тебе?

— Ну что ты! Да я б никогда и не позволил. И вот мне уже кажется почему-то, что это я называю ее Лимончиком, я делаю ей минет, мне она снится с русалочьим лицом и мне изменяет — с Никитой, с Сашей, с самим чертом. Или не изменяет. Какая разница, когда все равно схожу с ума от ревности. А вот задушить ее, как Саша, не мог бы. Кого другого — сколько угодно! Галю, например, — со второй попытки. Но не Лену! Душить русалок не в моих правилах. А тем более ангелов. Да и не так уж много их среди нас, грешников. А в Сашу бес, что ли, вселился?

— Это не ты ее убил, а адреналин, — пытаюсь его как-то утешить, а он мне твердо отвечает;

— Я не убивал.

— Как это «не убивал»? Ты же сам сознался, что убил. А кто же тогда?

— Никто.

— Как это никто?

— Пока мы живы, прошлое с нами. Наше время — это не только сегодня, а вся жизнь в ее одновременности, включая прошлое. Как же она умерла, когда я с ней каждый день общаюсь?

— Во сне, — жестко говорю я.

— Так и прежде все было как сон. А теперь сон как явь. Нет разницы.