Но это еще не все, не весь триумф, Золотая! Его довершил учитель рисования. Вообрази себе, мамочка: седой как лунь старик с львиной головою и с таким царственно-гордым выражением в чертах, с такими ясными светло-голубыми глазами, что хочется все время смотреть на это милое, доброе, благородное лицо. Он вошел очень взволнованный в класс, остановился на пороге и почти резко крикнул:

— Девицы! Где тут у вас вновь поступившая гимназистка Камская?

Я встала и подошла к нему. Он протянул мне руку:

— Рад познакомиться с вами, дитя мое! Я хорошо знал вашего отца. Он даже начинал отчасти и под моим руководством, чем я вправе гордиться. О, если бы Вадим Камский не умер так рано, из него бы вышел великий художник!

Ты можешь себе представить, что я пережила, Золотая? Знакомые мурашки забегали у меня по спине вдоль всего тела, и мне показалось мгновенно, что стоит мне только вскинуть руками — и я полечу, как птица. Хотелось закричать от радости, от гордости за моего милого отца. Но, к счастью, я сдержалась вовремя и очень спокойно отвечала учителю (его имя Андрей Павлович Мартынов, запомни хорошенько, Золотая, потому что, насколько мне кажется, я еще раз буду писать тебе о нем). Я отвечала ему на его вопросы — как я владею карандашом и не отразилось ли на мне хоть отчасти дарование моего отца, — что пусть он судит сам по моим работам. Затем попросила у Юлии Владимировны разрешения сходить в спальню интерната, где остался мой сундучок с вещами и рисунками. Она милостиво изъявила мне свое согласие, и твой Огонек, мамуля, запрыгал через три ступеньки по лестнице (ужас, скажешь ты, ужас!), ведущей в интернат. Я ворвалась в спальню ураганом, чуть не сбила с ног надзирательницу, то есть Синюю Фурию, на моем языке, и через пять минут летела, как пуля, уже обратно в класс, размахивая моими рисунками, как флагами над головою.

Я захватила сюда наиболее удачные, ты знаешь. Твое изображение углем с кошкой на коленях и твою головку, накрытую плащом из Антигоны, потом коридорную Пашу с подносом, бабушку Лу-лу, нашу крошку-гостиную, намазанную пастелью, и твою бенефисную корзину, Золотая, поднесенную тебе товарищами. Мартынов надел круглые очки на свои большие глаза старого ребенка и долго, тщательно и подробно рассматривал каждую вещицу. А через его плечи и голову, под его руками смотрело около восьмидесяти глаз взгромоздившихся на парты или опустившихся на пол гимназисток. Я заметила, что Андрей Павлович особенно долго остановился на твоем изображении, мама.

— Гм! Гм! Очень недурно… — произнес он себе под нос, — а для такой молоденькой особы и совсем, пожалуй, хорошо. Вот только если бы вы чуточку внимательнее относились к деталям. А то если изображенная вами красавица вытянет руку, рука окажется не больше туловища кошки, которую держит на коленях. Понимаете, дитя? Впрочем, мы это исправим. Скажите, вы учились прежде рисованию?

— Никогда! — вырвалось у меня с убийственной поспешностью.

— Ага! Это меняет суть дела… Я посажу вас за орнаменты. Потом за гипсовые носы, уши, руки. Пусть это скучно, зато поможет вам ориентироваться. Жаль было бы позволять вам заблуждаться дальше и рисовать длиннорукие или кривоглазые фигуры. У вас несомненный талант!

Талант!

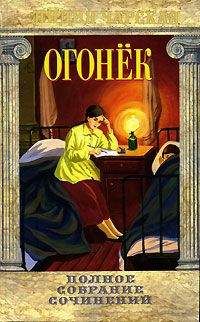

Ты чувствуешь, что стало со мною, Золотая! Твой Огонек вспыхнул как костер. Потом потух снова и снова вспыхнул. У меня явилось непреодолимое желание прыгнуть на шею доброму старику и расцеловать его в обе щеки. Но, очевидно, этого нельзя делать в гимназии, и я кое-как сдержалась. Зато что было после урока, мама! Все эти девицы, едва только захлопнулась за учителем дверь, бросились ко мне. Чуть не силой вырвали из моих рук рисунки, громко восторгались мною, душили меня поцелуями, кричали мне в уши, точно я была глухая:

— Вы талант Камская, вы большой талант! То, что нарисовано вами, чудно, дивно, бесподобно!

Моя соседка Усачка смотрела на меня с таким видом, точно я была леденцом и она собиралась меня съесть. Едва-едва сумела я освободиться из их толпы и то благодаря Слепуше, Финке и Принцессе, которые пришли сказать мне, что «интернатские» сейчас должны идти завтракать к себе наверх. По дороге в общежитие Принцесса наклонилась к моему уху и проговорила тихо, так тихо, что я одна только могла ее услышать:

— Мне немного жаль вас, Ирина…

— Жаль, почему?

— Они все закружат вам голову своими похвалами. Избалуют вас… Это очень грустно. Вы показались мне такой милой, такой душевно свежей и непосредственной провинциалочкой. Что вы сделаетесь отныне, благодаря имени вашего отца и вашей собственной даровитости, кумиром гимназии, это несомненно, но милая Ирина, не поддавайтесь лести… Она действует разрушающе. Простите, что я суюсь, может быть, не в свое дело, голубушка, но я много старше вас. На целых два года — и это дает мне право предостеречь вас… К тому же вы мне так понравились с первой же минуты знакомства… Очень понравились, Ира! И мне не хотелось бы видеть вас иной, не такой, как сейчас.

Золотая! Поверишь ли? Пока она говорила, я закрывала глаза и без труда представляла себе на месте Принцессы твою хрупкую миниатюрную фигурку, твое чудное милое личико! До того совпадали ее мысли и слова с твоими. Ты говорила мне то же, отпуская меня сюда: «Берегись избаловаться, моя Ирочка, останься той же детски-свежей душою провинциалочкой, которой ты улетаешь из-под крылышка твоей мамы!» Ты видишь, Золотая, я от слова до слова помню все твои слова! Теперь убедись сама, насколько они тожественны с речью Принцессы! Я чуть приоткрыла глаза, чтобы увидеть золотистую головку говорившей. Это дополняло сходство ее с тобою. Те же волосы, те же мамуся, и те же, мысли! Ах! Мне захотелось плакать и смеяться в одно и то же время. И я кончила тем, что подпрыгнула на ходу и влепила звонкий поцелуй в ее бледную щечку.

— Спасибо вам за совет, Принцесса! — проговорила я весело, между тем, как на ресницах моих дрожали предательские слезинки. — Успокойтесь, моя милочка, я постараюсь не испортиться всеми силами души.

Она улыбнулась мне своими умными задумчивыми глазами и ничего не ответила на это, потому что мы уже входили в столовую, где на председательском месте за столом сидела сама госпожа Рамова, начальница гимназии и содержательница интерната. Я увидела небольшую полную даму в гладком черном шелковом платье с седеющими волосами и усталым лицом. Она внимательным взором окинула меня с головы до ног. Потом легким кивком ответила на мой поклон и сказала:

— Добро пожаловать, Камская! Надеюсь, вы скоро привыкнете к вашим новым знакомым и порадуете меня вашими успехами.

И все. Я ожидала, признаться, более продолжительного приветствия, но госпожа Рамова (кстати, ее здесь называют Марией Александровной) все — и гимназистки, «экстерки» и живущие в интернате, и классные, и дамы надзирательницы, и прислуга)… госпожа Рамова казалась почему-то усталой. Несмотря на полноту, она очень болезненная женщина. Ты, знаешь, она только представительница своей гимназии, а всеми делами по управлению заведует г-жа Боргина ее двоюродная сестра. За столом здесь сидят молча. Завтрак состоял из двух блюд: битков с картофелем и разных овощей тушенных в кастрюле. Вероятно, здесь стряпает повар, но мамочка… наши обеды, которые приносила нам в номер коридорная Паша, разогретые на керосинке, ах, те во сто раз, показалось мне, были вкуснее! Немудрено! Тогда против меня, за столом сидела моя Золотая! Ее фиалочки-глазки смотрели на меня точно просили кушать побольше, а губы… О, моя мамочка! Ты одна только умеешь произносить те чудные, ласковые, дорогие слова, которыми награждала своего глупого Огонька! Ты одна умеешь меня делать такой счастливой!

Завтрак кончился в полчаса, и Маргарита Викторовна Боргина повела нас снова вниз в классы. Да, кстати, мамуля! За завтраком все интернатки соединились снова, и опять я имела удовольствие увидеть очаровательную парочку — Аду и Казю, наших малолеток.

Два часа дневных уроков промелькнули быстро. У меня было еще два экзамена в этот день. По Закону Божию и немецкому языку. Боялась, что последний сплохует, но выручила Принцесса. Она села на первую парту, ближайшую к кафедре, и подсказала мне все затруднявшие меня ответы. Это вышло очаровательно и незаметно нисколько.

Я знаю, что Золотая покачает своей милой головкой, читая эти строки ее глупого Огонька, но мамуля! Было бы во сто крат хуже, если бы я провалилась! В переменку между уроками я гуляю по коридору с Принцессой. Иногда к нам присоединяется Усачка. Она очень шумная, восторженная, неистовая натура. Объявила мне прямо безо всяких вступлений, что обожает меня, любит больше всего в мире, восторгается мною и непременно желает иметь от меня на память что-нибудь. Это с первого-то дня знакомства, а? Не странно ли это, мамочка?

В два с половиной окончились уроки. «Экстерки» наскоро собрали свои тетради и книги и бегом побежали домой. Мы остались. Мы должны были идти гулять в гимназический двор, со всех сторон окруженный высоким забором. И тут-то твой Огонек, мамочка, твой сумасшедший, свободолюбивый Огонек почувствовал впервые, что он — птичка, запертая в клетку. Впрочем, не я одна чувствовала это: Принцесса, Живчик и даже Финка и Слепуша, все сгруппировались у окна и жадными глазами смотрели на улицу, где было солнечно, светло и радостно в этот сентябрьский день убегавшего лета.