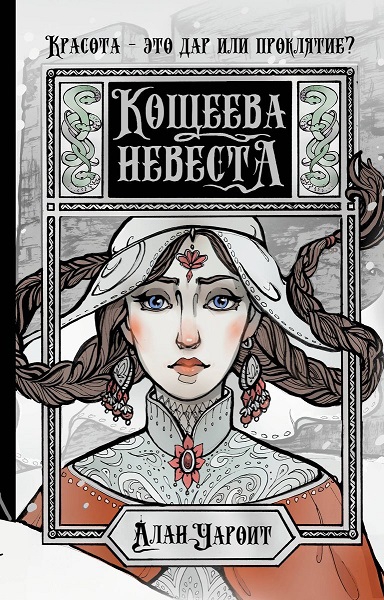

высунул из листвы самый кончик мокрого чёрного носа — и вдруг увидел красавицу с каштановой косой до колен и очень грустными синими глазами. У неё были точёные черты лица, дугой изогнутые брови и бледная, будто бы фарфоровая кожа. Уши оказались не заострёнными, как у всех, кого знал волчонок, а совсем маленькими, аккуратными, со скруглёнными кончиками. Похоже, певунья была не из дивьих людей и не из навьих, а из того странного народа, что живёт по ту сторону вязового дупла.

Волчонок прежде никогда не видел смертных и был сражён наповал удивительной красотой девицы. Ему захотелось выбежать навстречу, виляя хвостом, чтобы та запустила пальцы в его шерсть, почесала за ухом, — и он не без труда сдержался, продолжая украдкой разглядывать незнакомку.

Одёжка на ней была ладная, сшитая по последней навьей моде: шёлковые шаровары цвета ранней зари, шитый золотом парчовый халат, отороченный мехом и подвязанный кушаком. Бледные запястья обвивали звенящие браслеты, а тонкую шею украшало ожерелье, сделанное словно из застывших капель росы. В общем, видно было, что живёт девица в неге и достатке. Почему же она тогда такая грустная?

Красавица подошла ближе, и волчонок на всякий случай припал к земле. Он видел, как маленькие сафьяновые туфельки с загнутыми носами замерли прямо возле его морды, девушка перестала петь и, кашлянув, прошептала:

— А ну, вылезай! Я тебя прекрасно вижу, малыш.

Волчонок высунул голову, на всякий случай прижимая уши.

— Не бойся, не обижу, — девушка улыбнулась, показав ряд ровных белоснежных зубов. — А вот другие могут, ежели увидят. Я — Василиса. А ты кто такой?

Волчонок вздохнул, вылез на садовую дорожку, отряхнулся от листьев и, ударившись оземь, обернулся белобрысым мальчишкой. Всё же в человечьем облике разговаривать было намного удобнее.

— Царевич Радосвет я, — он вытер нос рукавом вышитой льняной рубахи. — Из Дивьего царства.

— Да я уж вижу, что не из Навьего, — усмехнулась Василиса. — Здесь золотоволосых мальцов днём с огнём не сыщешь. Ох и влип ты, царевич. Коль увидит тебя Кощей — не миновать беды. Тебе годков-то сколько? Двенадцать?

— Тридцать восемь, — буркнул Волчонок, одёргивая зелёную курточку. — Нешто ты не знаешь, что дивьи люди взрослеют медленнее, чем смертные?

— Мне по-нашему привычнее считать. Ну, а теперь выкладывай: зачем пожаловал? Подсматривал за мной?

— Нет! Я так… в общем… — Радосвет на мгновение задумался: соврать или правду сказать, — но всё-таки решил быть честным до конца. — Я на зиму-зимушку взглянуть хотел. Вот только заклятие меня сюда забросило, а обратно не вывело. Не знаю, почему — вроде же всё правильно сделал…

Василиса покачала головой и сплела руки на груди; её многочисленные браслеты тихонько звякнули:

— Конечно, не вывело! Ты же в Кощеевы земли попал, а наш правитель страсть как не любит, когда чужаки суют нос в его дела. Твердит, мол, повсюду шпионы-лазутчики — хотят тайны выведать, огнегривые табуны свести, волшебные диковины украсть. Уж признайся, небось, тоже хотел в сокровищницу пробраться?

Царевич надул губы:

— Сдались мне ваши диковины! У моего бати у самого их тьма-тьмущая. Я всего лишь снег попробовать хотел.

— Попробовать? — очерченные брови Василисы от удивления взметнулись вверх, алые губы приоткрылись.

— Ну да. Я думал, он сладкий.

Девица рассмеялась в голос. Впору было обидеться ещё больше, но Радосвет не сумел: её смех оказался таким заразительным, что губы сами расплылись в ответной улыбке.

— А ты сама-то чьих будешь?

Он не мог перестать разглядывать смертную: не зря всё-таки говорят — чудной они народ. Вряд ли Василиса была старше сестрицы Ясинки — а той по осени как раз пятьдесят годков стукнуло, как раз в самый невестин возраст вошла. А держалась так, будто совсем уже взрослая.

— Из Дивнозёрья я. Слыхал, небось, о таком?

Глупые вопросы она задавала! Кто же из дивьих людей не слышал о Дивнозёрье — чудесном мире смертных, где на небе светят чужие звёзды, странные рогатые животные дают вкуснющее молоко, а жизни людей похожи на искры от костра — горят недолго, но такие яркие, что впору позавидовать. А ещё у них, говорят, бывают и лето, и зима, и сезоны сменяют друг друга в извечном круговороте. Такие вот чудеса, не то что здесь!

— Слыхать-то слыхал, а вот бывать не доводилось, — юный царевич повесил нос и вдруг выдал самое наболевшее: то, что давно иссушало его сердце. — Меня батя никуда не отпускает и даже в соседний лес на охоту не берёт. Сижу во дворце с мамками и няньками, будто маленький.

— Ох, понимаю, — Василиса присела на корточки и положила руку ему на плечо, отчего щёки Радосвета залились краской. — Я тоже нигде не бываю, кроме этого сада да своей башни.

— Зря. Там же снаружи зима! Настоящая! Говорят, можно играть в снежки, лепить снеговиков, кататься на санках. Ты когда-нибудь каталась на санках?

— Конечно, — взгляд синих, как васильки, глаз затуманился, губы осенила мечтательная улыбка. — У папеньки был мерин в яблоках. Серком звали. И вот каждую зиму мы запрягали Серка в сани и разъезжали по деревне. Колокольчик звенел под дугой, а мы песенки пели, колядовали. Нам за то соседи гостинцев давали: сладких пирогов да леденчиков. Ух и весело было! Жаль, этому больше не бывать…

Её лицо помрачнело, и царевичу вдруг стало не по себе.

— Почему же?! — с жаром выпалил он. — Не грусти. Айда со мной?!

Радосвет хоть и был в человечьем обличье, но в тот же миг нутром почуял Василисину неизбывную тоску и едва не взвыл по-волчьи.

— Отсюда нельзя выйти, малыш. Это моя тюрьма. И твоя теперь тоже, если я не придумаю, как тебя вызволить.

Царевич побледнел. Тюрьма? Что же натворила эта красавица, если её пришлось посадить в башню?

— Ты… — он не желал оскорбить Василису, но слова сами прыгнули на язык: — Злая ведьма? Али лиходейка какая?

— Я — Кощеева невеста. Хотя… теперь уже, наверное, жена.