Первое парижское стихотворение Ахматова опубликовала, второе – постаралась понадежнее забыть, но все-таки вспомнила, за исключением одной строки, в конце 50-х гг.

* * *

Мне с тобою пьяным весело —

Смысла нет в твоих рассказах.

Осень ранняя развесила

Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную

Забрели и горько каемся,

Но зачем улыбкой странною

И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей

Вместо счастья безмятежного…

Не покину я товарища

И беспутного и нежного.

1911, Париж* * *

В углу старик, похожий на барана,

Внимательно читает «Фигаро».

В моей руке просохшее перо,

Идти домой еще как будто рано.

Тебе велела я, чтоб ты ушел.

Мне сразу все глаза твои сказали…

Опилки густо устилают пол.

И пахнет спиртом в полукруглом зале.

И это юность – светлая пора

…

Да лучше б я повесилась вчера

Или под поезд бросилась сегодня.

Май-июнь 1911? Конец 1950-х годов, Париж

Вернувшись летом 1911 года в Слепнево, Анна Андреевна нашла в деревне все то же, что и в прошлом году. Однако вопросов мужу больше не задавала: Машенька была слишком больна, это видели все, кроме Николая Степановича.

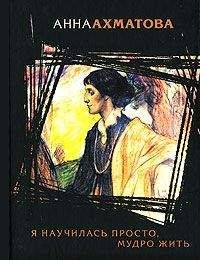

Анна Ахматова (третья слева), крайняя справа Маша Кузьмина-Караваева.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К слепневским господам хранфужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин – очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называли меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, что-то понял и чему-то научился.

Анна Ахматова, Из «Записных книжек»Слепневские приятели и приятельницы Гумилева, даже те, кому его выбор показался неудачным, все-таки признавали, что у юной мадам Гумилевой необычная внешность («походила на египетскую плясунью») и удивительно «гибкое змеиное тело». Да она и сама не упускала случая продемонстрировать сказочную гибкость. В Слепневе Николай Степанович даже поставил для жены цирковой аттракцион: женщина-змея. После этого читалось стихотворение про змею, написанное еще в прошлом году:

* * *

В комнате моей живет красивая

Медленная черная змея;

Как и я, такая же ленивая

И холодная, как я.

Вечером слагаю сказки чудные

На ковре у красного огня,

А она глазами изумрудными

Равнодушно смотрит на меня.

Ночью слышат стонущие жалобы

Мертвые, немые образа…

Я иного, верно, пожелала бы,

Если б не змеиные глаза.

Только утром снова я, покорная,

Таю, словно тонкая свеча…

И тогда сползает лента черная

С низко обнаженного плеча.

1910* * *

В промежутки между грозами,

Мрачной яркостью богатые,

Над притихшими березами

Облака стоят крылатые.

Чуть гроза на запад спрячется

И настанет тишь чудесная,

А с востока снова катится

Колесница поднебесная.

1910-е годы, Слепнево, Записала на Илью в Комарове 1961БЕРЕЗЫ[13]

…Таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспоминать. Это наваждение. Что-то грозное, трагическое, как «Пергамский алтарь», великолепное и неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, чем эти березы, оромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это был сон. Они мне нужны настоящие.

Анна Ахматова, Из «Записных книжек»ИСПОВЕДЬ

Умолк простивший мне грехи.

Лиловый сумрак гасит свечи.

И темная епитрахиль

Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос: «Дева! встань…»

Удары сердца чаще, чаще.

Прикосновение сквозь ткань

Руки, рассеянно крестящей.

1911, Царское Село

Домашнего религиозного воспитания Ахматова не получила. В семье Горенко, как и во многих интеллигентных семьях предреволюционной поры, отношение к религии было спокойным. Однако младшие дочери Инны Эразмовны, бестужевки и народоволки, подрастая, наперекор семейной традиции, стали проявлять непонятную матери религиозность с некоторым даже налетом экзальтации. Одна из товарок Анны по Киевской гимназии (год 1907) оставила такое важное свидетельство:

«Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью медленно разносится благовест. Хочется зайти в древний храм св. Софии, но ведь я принадлежу к „передовым“ и в церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико… хочется отойти от обыденного. В церкви полумрак. Народу мало… В темном приделе вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно… Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она никого не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит… Несколько раз хотела заговорить с ней о встрече в церкви, но всегда что-то останавливало. Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну…»

* * *

Смуглый отрок бродил по аллеям,

У озерных грустил берегов,

И столетие мы лелеем

Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко

Устилают низкие пни…

Здесь лежала его треуголка

И растрепанный том Парни.

24 сентября 1911, Царское Село* * *

Муж хлестал меня узорчатым,

Вдвое сложенным ремнем.

Для тебя в окошке створчатом

Я всю ночь сижу с огнем.

Рассветает. И над кузницей

Подымается дымок.

Ах, со мной, печальной узницей,

Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,

Долю-муку приняла.

Или любишь белокурую,

Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!

В сердце темный душный хмель,

А лучи ложатся тонкие

На несмятую постель.

Осень 1911* * *

Под навесом темной риги жарко,

Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.

Старый друг бормочет мне: «Не каркай!

Мы ль не встретим на пути удачу!»

Но я другу старому не верю.

Он смешной, незрячий и убогий,

Он всю жизнь свою шагами мерил

Длинные и скучные дороги.

И звенит, звенит мой голос ломкий,

Звонкий голос не узнавших счастья:

«Ах, пусты дорожные котомки,

А назавтра голод и ненастье!»

24 сентября 1911, Царское СелоПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала – их только три!

Между кленов шепот осенний

Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой».

Я ответила: «Милый, милый!

И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.

Я взглянула на темный дом.

Только в спальне горели свечи

Равнодушно-желтым огнем.

29 сентября 1911, Царское Село* * *

Меня покинул в новолунье

Мой друг любимый. Ну так что ж!

Шутил: «Канатная плясунья!

Как ты до мая доживешь?»

Ему ответила, как брату,

Я, не ревнуя, не ропща,

Но не заменят мне утрату

Четыре новые плаща.

Пусть страшен путь мой, пусть опасен.

Еще страшнее путь тоски…

Как мой китайский зонтик красен,

Натерты мелом башмачки!

Оркестр веселое играет,

И улыбаются уста.

Но сердце знает, сердце знает,

Что ложа пятая пуста!

Ноябрь 1911МУЗЕ

Муза-сестра заглянула в лицо,

Взгляд ее ясен и ярок.

И отняла золотое кольцо,

Первый весенний подарок.

Муза! ты видишь, как счастливы все —

Девушки, женщины, вдовы…

Лучше погибну на колесе,

Только не эти оковы.

Знаю: гадая, и мне обрывать

Нежный цветок маргаритку.

Должен на этой земле испытать

Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу

И ни о ком не тоскую,

Но не хочу, не хочу, не хочу

Знать, как целуют другую.

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:

«Взор твой не ясен, не ярок…»

Тихо отвечу: «Она отняла

Божий подарок».

10 ноября 1911, Царское СелоЛЮБОВЬ

То змейкой, свернувшись клубком,

У самого сердца колдует,

То целые дни голубком

На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет,

Почудится в дреме левкоя…

Но верно и тайно ведет

От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать

В молитве тоскующей скрипки,

И страшно ее угадать

В еще незнакомой улыбке.

24 ноября 1911, Царское Село* * *

Любовь покоряет обманно

Напевом простым, неискусным.

Еще так недавно-странно

Ты не был седым и грустным.

И когда она улыбалась

В садах твоих, в доме, в поле,

Повсюду тебе казалось,

Что вольный ты и на воле.

Был светел ты, взятый ею

И пивший ее отравы.

Ведь звезды были крупнее,

Ведь пахли иначе травы.

Осенние травы.

Осень 1911, Царское Село* * *

И мальчик, что играет на волынке,

И девочка, что свой плетет венок,

И две в лесу скрестившихся тропинки,

И в дальнем поле дальний огонек, —

Я вижу все. Я все запоминаю,

Любовно-кротко в сердце берегу.

Лишь одного я никогда не знаю

И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.

О, только дайте греться у огня!

Мне холодно… Крылатый иль бескрылый,

Веселый бог не посетит меня.

30 ноября 1911, Царское СелоОТРЫВОК

…И кто-то, во мраке дерев незримый,

Зашуршал опавшей листвой

И крикнул: «Что сделал с тобой любимый,

Что сделал любимый твой!

Словно тронуты черной, густою тушью

Тяжелые веки твои.

Он предал тебя тоске и удушью

Отравительницы любви.

Ты давно перестала считать уколы —

Грудь мертва под острой иглой.

И напрасно стараешься быть веселой —

Легче в гроб тебе лечь живой!…»

Я сказала обидчику: «Хитрый, черный,

Верно, нет у тебя стыда.

Он тихий, он нежный, он мне покорный,

Влюбленный в меня навсегда!»

26 декабря 1911Николай Гумилев

Осенью 1911 года Гумилевы вернулись из Слепнева позже обычного. В связи с переездом в новый собственный дом в Царском Селе.