печаль.

Звонкий голос Ксении — забуду ли я его когда-нибудь! Ксения была частичкой этой летней ночи, чреватой будущим, звездой.

Не к ней ли вопрошали все живые существа, печальные и все же полные доверия? И не отвечала ли им Ксения высшей мудростью, не признающей людских сомнений и колебаний.

И я снова поверила в него, парящего над домом, — в большого светлого ангела, который поразил меня в первое утро, когда пела Ксения. Но не только над домом распростер он свои крыла: вознесясь над ним, он тянулся к далекому будущему, словно к чужим небесам, протягивая им дитя Виталия — спокойно, жертвенно…

Этот голос, голос, сказавший тогда Виталию: «Твое дитя вынашиваю я для тебя; жизнь вынашивает нас».

Хедвиг тоже была с нами. Она сидела на освещенном месте, под канделябром, и вязала — с иронически-прилежным видом, словно предчувствуя самое худшее; ничего не зная, догадывалась и она.

Старуха же, склонившись над гадальными картами, казалось, изгоняла то, что знала… Не впала ли она в детство?

Минута проходила за минутой. Равномерно билось сердце. Крылатый кузнец в старых бронзовых часах через каждые пятнадцать минут опускал свой серебряный молоточек на наковальню, и всякий раз бабушка вздрагивала. И поднимала всякий раз глаза. Не ждала ли она сына? По ней не было видно, что ждет. Что ей было известно? Что?

Но вот она торжествующе, с шумом сгребла в кучу карты.

— И все же он победит! Червонный валет! — провозгласила она.

И в тот самый миг, когда раздался ее нелепый торжествующий возглас, я поняла окончательно, что все ее поведение в последнее время, все эти гадания на картах, посты и уединения были внутренне и внешне только молчанием, умолчанием. Она все знала и уже думала об опасности, о том, как защитить всех; не только о жизни без сына были ее мысли, но и против него, врага. С Божьей ли помощью или без нее — это право она оставила за собой; гадая на картах или молясь, безумная или мудрая, в самом сокровенном не уступающая в хитрости тем, кого она обвиняла в преступлении против святынь, — она оставалась непроницаемой, как русские юродивые.

Ночь никак не кончается. Хедвиг спит. Я сижу рядом, прикрутив фитиль лампы. Не выношу мрака. Долго сидела я в темноте и смотрела в окно, чуть освещенное закрытой облаками луной. За окном еще было лето — с густой листвой, полное запахов. Я смотрела и видела, как приходит зима, а за ней снова лето; времена года проходили, однообразно сменяя друг друга, и жизнь была такой же однообразной; я видела, как подрастают дети, как взрослеет молодежь и как умирают старики. Его, Виталия, я не видела.

Только бы не уснуть. Сон, навалившийся на меня прошлой ночью, был ужасен, будто в черное подземелье столкнул он меня в подземный мрак, и я, вытянув руки, ощупью пробиралась вперед, натыкалась на узкие проходы, до крови царапала о них плечи и лоб. И при этом казалось, что впереди, словно из глубины отчаяния, вспыхивают обманчивые огоньки, что мрачные стены неожиданно раскрываются и так же неожиданно закрываются; прошлое вспыхивало, указывая путь, и снова проваливалось в хаос, но никакой выход не спас бы меня, никакой, так как сзади, стиснутый низкими сводами, дразнимый мелькающими огоньками, кто-то остался — один, в склепе, полном ужаса…

Нет, ужас не проходит, когда о нем рассказываешь на бумаге, слова не приносят избавления… Надо что-то делать, делать своими руками. Рядом стоит мой кофр, который окончательно упаковала Хедвиг, готовый к завтрашнему отъезду. Я хочу тихонько распаковать его, не поднимая шума, чтобы не нарушить сон Хедвиг и эту поразительную ночную тишину.

Но ее все же нарушает какой-то звук. Чистый и звонкий. Доносящийся откуда-то издалека, хлопок кнута, радостный трезвон колокольчика.

Где-то далеко-далеко мчится по полю тройка. Далеко отсюда, далеко — мимо нас.

И все же — разве не всколыхнулась во мне безумная надежда?..

Ах, все глуше доносится звонкая трель и затихает вдали. Куда-то торопится тройка, навстречу будущему, которое нам не принадлежит.

И все же я вслушиваюсь — так вслушиваются в знак утешения.

Звон колокольчика с очень дальней дороги.

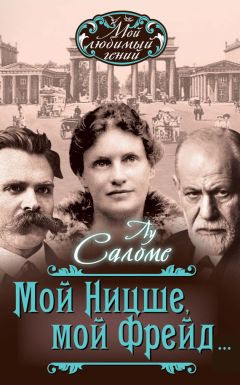

Основной текст воспоминаний Лу Андреас-Саломе создавался в 1931–1932 гг.; в 1933 г. была написана главка «О том, чего нет в воспоминаниях», послужившая существенным дополнением к крайне скупой на подробности личной жизни главе «К.Ф. Андреас». Лирическая зарисовка «Апрель, наш месяц, Райнер…» (1934) выдержана в совершенно иной, исповедальной тональности, так, словно и не существовало раздела «С Райнером». Эта зарисовка, как и написанное в 1935 г, «Воспоминание о Фрейде», тоже отличающееся своей интонацией от психоаналитического трактата «Переживание Фрейда», немецкий издатель своей волей включил в состав книги, хотя соответствующих распоряжений автора на этот счет не было; правда, она передала Эрнсту Пфайферу, своему последнему секретарю и будущему издателю воспоминаний, весь свой архив, предоставив ему право использовать его после своей смерти так, как он сочтет нужным.

Впервые Эрнст Пфайфер опубликовал эти воспоминания в 1951 г. Затем последовали другие издания, уточненные и дополненные, снабженные пространными, почти не уступающими по объему основному тексту комментариями издателя.

Настоящий перевод выполнен по изданию: Lou Andreas-Salome. Lebensrückblick. Grundriß einiger Lelxrnserinnerungcn. Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst Pfeiffer, 1951. Комментарии представляют собой по необходимости сокращенный вариант обширных и чрезвычайно подробных пояснений к тексту, сделанных Э. Пфайфером. Немногочисленные дополнения к ним принадлежат переводчику. Там, где это специально не оговорено, переводы стихотворений Лу Андреас-Саломе и отрывков из стихотворений Рильке также выполнены переводчиком этой книги.

…первое «воспоминание» так мы назовем это немного позднее… — Во время работы над воспоминаниями Лу Саломе написала открытое письмо Зигмунду Фрейду, озаглавив его «Моя благодарность Фрейду», в котором теоретически обосновала «стремление вернуться к темному материнскому началу», к «единству со всем сущим». Фрейдовское понятие «регрессии», «возвращения либидо к ранним стадиям развития» она толковала как «соскальзывание назад», к таинственному началу начал. В разговоре с Э. Пфайфером Лу Саломе так объясняла сходства и различия своей позиции в сравнении с учением Фрейда: «Заслугой его было то, что он восстановил человека в единстве со всем живым, причем не интуитивно, а рациональным путем. Различие между нами с самого начала заключалось в том, что он с удовольствием освободил бы человека от этой опасной связи с Единым, тогда как я в пробившемся не там где следует патологическом чувствую могущественное».