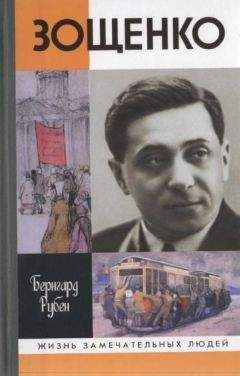

Вот для начала и вспомню, как из своего окна на пятом этаже мы с Ириной нередко видим Зощенко, выходящего в вечерних сумерках из ворот дома. На нем кепка, воротник пальто поднят. Он идет легкими пружинистыми шагами — иногда налево, к каналу Грибоедова, иногда направо, к улице Софьи Перовской. Мы знали, что он направляется либо к кому-нибудь из немногочисленных знакомых, куда придет точно в условленное время и откуда уйдет тоже минута в минуту в назначенный самому себе срок, либо в маленькую пивную на Невском. Да, да, в пивную, хотя пил Зощенко более чем умеренно, можно сказать — вообще почти не пил. Но тогда еще существовали пивные, где граждане могли достойно скоротать свободные часы в тепле и мужском уюте… Зощенко, бывало, просиживал здесь целыми вечерами за одной-единственной бутылкой пива, посасывая клешню рака (я не фантазирую, там подавали раков!). Прислушивался к разговорам соседей по столикам, а то и сам принимал в них участие. Не отсюда ли перекочевали в его рассказы некоторые колоритные словечки и речения?

И еще одно, прежде чем рассказать о нашей последней встрече. Он всегда был крайне скромен в своих потребностях. Даже в годы блистательного успеха, славы, а стало быть, значительного материального достатка был неприхотлив (если не сказать — аскетичен) в еде и одежде. В комнате, где он жил, стояла узкая железная кровать под серым суконным одеялом, рядом — стул, на подоконнике — стакан остывшего чая, накрытый куском газеты. Единственной дорогой вещью был старинный секретер, за которым он работал. Очень мало тратя на себя, Зощенко, когда имел такую возможность, широко помогал людям, всегда скрытно, так что узнавали мы об этом со стороны. Но такая возможность была у него лишь в те далекие годы.

За несколько месяцев до своей смерти, в апреле 1958 года, он в последний раз приезжал в Москву. Дел у него особых не было, и, как я сейчас понимаю, он, предчувствуя близкий конец, приезжал с единственной целью — попрощаться с друзьями. Мы тогда жили уже в Москве. Остановился он у нас.

Нам с Ириной стоило большого труда скрыть свое горестное изумление — так сильно он изменился за те полгода, что мы не виделись. Худощавый от природы, он стал устрашающе худым. Оливковый цвет тонкого лица еще более потемнел, как на старой иконе. Неуловимо изменился даже голос. Начнет фразу как обычно, и вдруг голос зазвучит словно бы издалека, из каких-то астральных сфер. А затем снова переходит на обычные свои регистры…

Приехал он с маленьким гранитолевым чемоданчиком, в каких мальчишки носят коньки. В чемоданчике — туалетные принадлежности, белье, коробка табаку, коробка папиросных гильз, машинка для их набивки (такую я видел когда-то у своего отца). Все это уложено очень аккуратно.

Мы показали гостю его комнату, дали ключи от квартиры и попросили считать себя свободным от каких-либо условностей. Если не захочет нас видеть — может не видеть и жить, как в гостинице. А захочет — тем лучше для нас.

— Здесь мне будет хорошо, — сказал Зощенко, придвинул к тахте стул, положил на него книгу, которую тогда читал, коробку папирос, поставил пепельницу.

Прожил он в Москве около двух недель.

К завтраку выходил подтянутый, свежевыбритый, распространяя запах одеколона. По утрам бывал еще оживлен, шутил, даже смеялся. Подробно рассказывал о московских визитах — они и занимали, и тяготили его одновременно. Рассказывал о своих литературных замыслах. Увлекался. Даже советовался. Потом как-то сникал. После завтрака одевался и уходил.

Я написал: «после завтрака». Завтраки эти кроме радости общения с ним доставляли нам и сильное беспокойство, а порой просто пугали. Дело в том, что в эти последние месяцы своей жизни Зощенко почти ничего не ел. Худоба его принимала зловещий характер. На какие только ухищрения мы не шли, чтобы пробудить в нем хоть какой-то гастрономический интерес. Пил чай. Курил папиросу за папиросой.

Рассказал он нам о задуманной им книге «Воспоминания». По его замыслу, в ней должно было быть собрано сто новелл. В каждой новелле — не вымышленные события, а происходившие на самом деле. Участником или свидетелем одних был он сам, достоверность других, рассказанных ему когда-то и кем-то, тоже не вызывала у него сомнений. В книге предполагались разделы: «Далекое прошлое», «Перед войной», «Война», «Новые времена». Сюжетов, говорил Зощенко, более чем достаточно, надо только их отобрать.

Иногда он никуда не уходил, беседовал с нами о наших делах, лежал в своей комнате с книгой, курил, набивал гильзы, загоняя в них вату «от никотина». Бывали ночи, когда свет в его комнате горел до утра, он читал.

Зощенко охотно знакомился с навещавшими нас друзьями и приятелями. А те зачастили, узнав о нашем госте. Так познакомился с Зощенко кинорежиссер Эль-дар Рязанов, совсем еще тогда не маститый, но уже поставивший «Карнавальную ночь».

Как-то мы с Эльдаром размечтались: хорошо бы совершить длительную неторопливую поездку по стране. Лучше бы всего на лошадке, в телеге, подстелив соломки… Трусить себе из деревни в деревню, из города в город.

— Любопытно, что об этом мечтают два автомобилиста, — усмехнулся Зощенко.

Впрочем, не все новые знакомства приходились ему по душе. Как-то пришла жена известного художника — женщина весьма сухая, деловая, практичная и, что называется, «светская», чуть ли не каждую третью фразу начинающая словами: «На последнем приеме…» — и боящаяся упустить что-либо сенсационное. А Зощенко был сенсацией.

— Я счастлива с вами познакомиться, Михаил Михайлович, — сказала она грудным голосом с прочувствованным придыханием.

Зощенко, отлично разбиравшийся в людях, намертво замолчал и вскоре вышел из комнаты.

— Что нужно от меня этой даме? — брезгливо спросил он скрипучим голосом, когда та ушла, и мы почувствовали себя виноватыми.

А теперь — к месту ли, не к месту ли, — но вспоминаю одну забавную, еще ленинградскую, историю.

Очень уважаемая, очень старая уже в те годы, нежно любившая Михаила Михайловича писательница, обладавшая густым басом, тоже наша соседка по каналу Грибоедова, как-то сказала моей жене:

— Вы знаете, Ирина, кто Михаил Михайлович? Он — девочка!

Она имела в виду некоторую женственность, капризность, мягкость его характера (отнюдь, вообще-то, не всегда такого мягкотелого). Мы, помню, посмеялись над этим определением.

Вскоре Зощенко сидел в ленинградском Доме писателей с несколькими друзьями. Вошла упомянутая выше писательница, к которой Михаил Михайлович тоже относился с большой симпатией и знал с давних времен.

— Господа, — шутливо сказал Зощенко, увидев ее издали (он любил это ироническое «дамы» и «господа»), — вы знаете, кто она? Она — самец!..