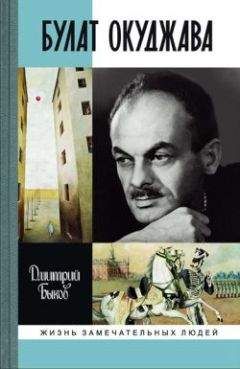

В 1962 году Булат, Роберт Рождественский, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации, бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то «наверху» «вычеркнули» из списка. Мы единодушно, и в том числе Куняев, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно – он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось: это мы за границей первый раз, а он там – частый, слегка скучающий гость.

Всё это выпускательство-невыпускательство за границу, цензурное унизительное надзирательство, диссидентские процессы, наконец, вторжение брежневских танков в Чехословакию разрушали наш романтизм. Будучи в Кишиневе на выступлении, Булат резко высказался против оккупации Праги. На него немедленно донесли, отменили концерты, опять закрыли перед ним границу.

Песни Окуджавы, поначалу такие озорные, становились всё горше, всё жестче.

Окуджава был первый в нашей стране поэт, взявший в руки гитару, но его гитара была беременна будущими песнями Галича, Высоцкого и многих других «бардов», при несвободе печати все-таки отвоевавших право на «магнитофонную гласность». Гражданский протест, не меньший, чем в громовых раскатах Тринадцатой симфонии Шостаковича, звучал и в гитарных аккордах.

Это не могло не вызвать номенклатурной отместки.

Секретарь писательского парткома публицист Сергей Сергеевич Смирнов был человек двоякий, и, наверно, от этой двоякости у него постоянно дергалось лицо, на котором затравленно прыгали глаза, убегая от прямого взгляда. Он выручил многих несправедливо брошенных в лагеря героев Брестской крепости и в то же время был председателем собрания, исключившего Пастернака из Союза писателей. В Сергее Сергеевиче продолжалась внутренняя борьба выручателя и исключателя. Он вызвал Булата на партком и, конвульсируя лицевыми мускулами, ткнул ему его «Избранное», изданное «Посевом». В предисловии было написано, что, хотя Окуджава формально и является членом партии, тем не менее всё его творчество насквозь антикоммунистическое.

Смирнов потребовал от Булата немедленного опровержения. Такие «опровержения», по сути являвшиеся унизительными заверениями в лояльности, тогда буквально «выжимали» из писателей. Булат с присущим ему спокойным достоинством отказался, говоря, что не имеет никакого отношения к этому изданию. Тогда его исключили из партии. Исключатель опять победил в Смирнове выручателя. Решение парткома направили на утверждение в Краснопресненский райком. Узнав об этой истории, я просчитал ситуацию: в случае, если Булата исключат, его автоматически перестанут печатать, запретят все выступления и выход будет один – эмиграция.

18 июля 1973 года, в день своего сорокалетия, я устроил пир горой в Переделкине. Среди приглашенных были Константин Симонов и космонавт Виталий Севастьянов. Я поднял тост за отсутствовавшего Окуджаву и попросил Константина Михайловича, который всегда охотно помогал многим людям в беде, в том числе и мне, защитить Булата. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, сталинский чиновник победил внутри Симонова автора «Жди меня» и в общем доброжелательного человека. Один из моих любимых поэтов Великой Отечественной, вдруг став похожим на заурядного бюрократа, сухо и недвусмысленно сказал:

– Но он же член партии, Женя… А член партии обязан выполнять решение первичной организации.

Это меня потрясло, потому что образ одного из поэтических героев моего детства рассыпался.

А тут еще Севастьянов поддакнул. Я собрался со всеми силами и, встав, сказал, что не могу позволить, чтобы на моем дне рождения кто-то мог задеть хоть словом моего отсутствующего друга. Симонов и Севастьянов вынуждены были уйти.

На следующий день, хотя я никогда не был членом партии, я немедленно написал письмо в защиту Окуджавы члену Политбюро, первому секретарю МК В. Гришину с просьбой меня принять.

Мне позвонил его тогдашний первый помощник Изюмов. «Советую вам взять это письмо, Евгений Александрович… Вопрос с Окуджавой уже практически решенный, и вы ему не поможете, а только настроите Виктора Васильевича против себя лично». Я, однако, настаивал на своем. Гришин принял меня мрачно, но уважительно. Почему-то сначала, как ревизору, доложил мне экономическую обстановку в Москве, рассказал о трудностях перехода молочного производства со стеклянной тары на пакетную.

– Мы и так, и так с этими пакетами, Евгений Александрович, а они всё текут и текут… Углы их слабое место, углы… Но мы эти углы в конце концов зажали…

Потом он громогласно всморкнулся – он именно не высмаркивался, а всмаркивался, то есть втягивал содержимое носа внутрь, куда-то, видимо, в лобные пазухи его испещренного государственными заботами лба, и заключил:

– Теперь насчет этого… как его… Окуджавова… Спасибо за своевременный сигнал, Евгений Александрович… Вы правильно заметили в вашем письме: «До коей поры?!» Так что я уже поговорил с Краснопресненским райкомом – выговором обойдемся… А то ваши писатели всё время норовят вперед партии забежать, чтобы потом на партию всё свалить. Этого мы им не позволим. Так вы скажите этому Окуджавову…

Когда я приехал к Булату и рассказал ему в лицах мой разговор с Гришиным, он немножко посмеялся, а потом сурово сказал:

– Ну ладно. Конечно, тебе спасибо за хлопоты. Но ведь я тебя не просил… Может быть, лучше было бы, если бы меня исключили… Я уже давно себя сам исключил из их партии…

Такой был Булат.

Никак он не мог принять мою «Казнь Степана Разина».

– Какого черта ты его прославляешь? Ведь разбойник, убийца… А за что княжну утопил?

Но он умел быть и трогательно нежным. Невзирая на то что он едва выписался из больницы, неожиданно для меня пришел с Олей на мой традиционный день рождения 18 июля в Политехнический, и для меня это был самый лучший подарок. Потом раздался его звонок: «Заходи, у меня есть джонджоли…»

Он пил, как всегда, чуть-чуть, но, несмотря на то что был явно слаб, долго не позволял нам подняться и уйти, расспрашивал о нашей жизни, шутил, хотя его глаза улыбались уже через силу. Когда мы вышли, я сказал Маше:

– По-моему, Булат попрощался с нами…

Так оно и случилось…

Но как больно, что я уже никогда больше не услышу по телефону: «Заходи – у меня есть джонджоли».

Простая песенка

Простая песенка Булата

всегда со мной.

Она ни в чем не виновата

перед страной.

Поставлю старенькую запись

и ощущу

к надеждам юношеским зависть

и загрущу.

Где в пыльных шлемах

комиссары?

Нет ничего,

и что-то в нас под корень самый

подсечено.

Всё изменилось – жизнь и люди,

любимой взгляд,

и лишь оскомина иллюзий

во рту, как яд.

Нас эта песенка будила,

открыв глаза.

Она по проволоке ходила

и даже – за.

Эпоха петь нас подбивала.

Толкает вспять.

Не запевалы – подпевалы

нужны опять.

Надежд обманутых обломки

всосала грязь.

Пересыхая, рвется пленка,

как с прошлым связь.

Но ты, мой сын, в пыли архивов

иной Руси

найди тот голос чуть охриплый

и воскреси.

Он зазвучит из дальней дали

сквозь все пласты,

и ты пойми, как мы страдали,

и нас прости.

1971