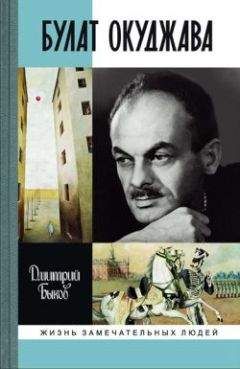

Оттолкнувшись от старинного городского романса, Окуджава придал органичной и безотчетной фольклорной основе продуманность и шарм профессиональной поэзии, сохранив естественность прототипа. В основе его работы лежали вкус, лаконизм и точность: эмоциональная, смысловая, интонационная. Удивительно то разнообразие мелодий и ритмических рисунков, которые он извлекал из нескольких минорных аккордов, взятых в двух-трех тональностях. Ему – человеку в узко-школьном значении слова музыкально необразованному – могли бы позавидовать многие сочинители крупных форм, ведь он умел то, что давалось вовсе не каждому из них: преображать звуковой хаос в простой и ясный космос одушевленной мелодии. Моцарт считал, что самое трудное в музыке – написать простую песенку, которую подхватили бы все. Именно это – самое трудное – и удавалось Булату. Свои сочинения он так и называл «песенками», пряча за непритязательностью и как будто легкомыслием формы серьезность содержания, щепетильное отношение к выразительности и уместности каждого слова. Его «песенки» были слишком интимны, философичны, вольнодумны, чтобы войти в реестр массовой культуры, получить одобрение людей внутренне нечутких, завоевать придворный статус или снискать признание в композиторских кругах. Между тем Окуджава олицетворял собой классического барда в «триединстве» певца, композитора и поэта. Его способности во всех трех формах не были бесконечными. Камерный голос не мог претендовать на оперную мощь. Композиторство ограничивалось сочинением песен. А лирический талант не покушался на эпические масштабы. Поэм Окуджава не создавал. Но на том творческом поле, которое он возделывал, ему не было равных.

Сразу узнаваемый голос: тревожный, приковывающий к себе внимание, полный индивидуальных модуляций, то отрывистый, то ласково льющийся – переливающийся, как ручей, в унисон чередующимся гитарным арпеджио. Безупречные интонации. Точные акценты. Та сила воздействия при максимальной экономии средств, какая доступна лишь очень большим артистам и поэтам, поскольку артистическое начало неотделимо от поэтического дара.

Легко запоминающиеся, словно пунктиром прошитые, мелодии – стилистически единые и вместе с тем всегда разнообразные, настолько органично связанные со словом, что Шостакович на полушутливое предложение сочинить «настоящую музыку» на стихи Окуджавы заметил, что это не нужно. Жанр, в котором работает бард, не требует музыкального вмешательства извне.

Наконец, стихи, существующие не только в звуке, но и в книге. Романсовость поэзии Булата очевидна, однако в традиционных рамках он настолько изобретателен и современен, что исключает всякие сомнения по поводу своей новизны и неповторимости. Его романс не жесток, а благороден. Стих прост, но никогда не банален. Воображение не улетает за облака и в то же время романтически приподнято.

Что же касается его «каталитического» влияния на самодеятельную песню, то оно оказалось просто феноменальным. Пример барда сподвигнул многих взяться за перо и гитару.

В 1970 году судьба занесла меня в литературную студию «Магистраль», где, по слухам, у Григория Михайловича Левина занимался когда-то Окуджава. Так Левин стал как бы нашим общим учителем. Точней, учителей тогда у меня было двое: «практике» я учился у Окуджавы, а «теории» и «работе над ошибками» – у Левина, который возился с моими стихами порой самоотверженнее, чем я сам. К тому времени в моем багаже числились несколько тетрадей стихов и десяток песен. Их определяли как подражательные. Я огорчался, но не спорил.

Неожиданно со свойственной ему горячностью и категоричностью Левин встал на мою защиту:

– Нет! Булат идет от городского романса конца XIX века, а Алеша – от русской элегии начала XIX века. У них разные истоки.

Как-то в огромном, пустом зале ВИНИТИ – горстка «магистральцев» там просто растворилась – Окуджава исполнял «Батальное полотно» и некоторые новые песни. Тогда-то впервые процокала по воображаемым торцам царская лошадка, воздев «крылья за спиною, как перед войною…»

Холодок побежал по спине. Строка прозвучала пророчески.

Вскоре грянул Афганистан.

Не знаю, был ли у Булата Шалвовича дар провидца, только способностью к верным предчувствиям природа наделила его несомненно. Как струнка, подтянутый, тонкий, в легкой рубашке сбежал он со сцены, но, прежде чем успел «испариться», точно белое облачко, был окликнут мною. Я догнал его на лестнице; представился; сгорая от стыда, признался, что хочу показать стихи. Он дал телефон и попросил позвонить.

Через неделю я нажал кнопку искомой квартиры. Дверь отворилась, и посетитель почти одновременно увидел двух поэтов: хозяина дома, жестом приглашающего войти, и черно-белый портрет Пастернака на фоне горящей свечи.

В кабинете – старинный письменный стол с высоким «вольтеровским» креслом. Книжный шкаф. На полках – тисненные золотом фолианты биографий российских государей. На стене – самодельный ватман с их подробной генеалогией и цветными портретами – Окуджава работал в ту пору над исторической прозой. Разговор по моим стихам был кратким, подробного они и не требовали. Речь шла скорей о будущем. Булат Шалвович говорил о нем, как о чем-то совершенно решенном. Всё идет своим чередом. Не надо только торопить события. Я посетовал на то, что напечатать не удается ничего. «Погодите, придет время, и рукописи у вас еще просить будут».

Позже песня «Батальное полотно» («Сумерки. Природа. Флейты голос нервный. Позднее катанье…») и роман «Путешествие дилетантов» дали мне повод для шуточного посвящения их автору: как в форме песни и в духе романа он мог бы рассказать историю Красной Шапочки.

В 1975 году в Софрине, под Москвой, в доме творчества кинематографистов проходило совещание молодых писателей. Оно собрало лучших поэтов и писателей в качестве руководителей семинаров и привлекло массу пишущей молодежи. Претенденты заранее сдавали рукописи. Я в число участников не попал. Левин позвонил Окуджаве, и тот ходатайствовал за меня, после чего оргкомитет приоткрыл дверцу «черного хода» для не принятого с парадного крыльца: без права жительства, столования и прочего. Только участие в семинаре Слуцкого и Окуджавы. Только!

Примчавшись из Москвы с утренней электричкой, я за четверть часа до начала первого обсуждения сидел в назначенном для занятий холле. Слуцкий вошел с тяжелой папкой рукописей и направился прямо ко мне:

– Вы кто?

Я представился и пояснил, как здесь очутился.

– Да-да… Я договорился. Всё в порядке, – подтвердил появившийся в дверях Булат, дружески мне кивнув, и Борис Абрамович удовлетворенно занял председательское кресло. Семинар вел именно он, а Булат ему как бы ассистировал. Тем не менее для каждого обсуждавшегося поэта он находил убедительные и доброжелательные слова. Лишний раз я убедился в том, что одаренный человек, как правило, судит точно и по-доброму.