Сделали.

Опять никто не сдается.

Тем временем мы действительно завершили окружение и ясно дали понять об этом противнику.

Нулевая реакция.

Владимир Петрович предлагает расчленяющие удары, чтобы отрезать один аул от другого и не дать моджахедам действовать сообща. Но мне эта идея не нравится. Опять выжидаем. Опять наносим удары с воздуха, но уже все ближе и ближе к домам…

Интуиция мне подсказывала, что должно что-то произойти, потому и не торопился я с проведением на практике предложения Черемных о расчленяющих ударах. Не зря же сидел в стане Противника наш человек. Должен же был он что-то такое предпринять; что подставило бы под наш удар именно бойцов Дустума, а не мирных жителей.

И вот — дело было ночью — моджахеды рванулись из окружения. Бойня продолжалась до рассвета. Бой то и дело переходил из огневого в рукопашный.

— Такой озверелой драки я не видывал за всю Отечественную, — рассказывал мне Черемных позднее, уже в Кабуле. — А когда стало светло, мы увидели почерневшее от трупов снежное поле. И в морозном воздухе пахло человеческой кровью. Раненые моджахеды в плен не сдавались. Они добивали друг друга. Или сами кончали с собой. Кому-то удалось прорваться через наше кольцо. Но таких было немного.

— Я организовал и провел разведку в аулах, — продолжал докладывать Черемных. — Туда спустились и батальоны. В жилищах оставались только глубокие старики, женщины и дети — все, кто мог носить оружие, ночью ушли в бой. А затем, — и он тяжело вздохнул, — как всегда перед установлением власти, началась чистка аулов силами СГИ…

Мурашки пробежали по мне от шеи до поясницы.

Через несколько недель мы узнали дополнительные подробности операции под Мазари-Шарифом.

В то время как наши вертолеты наносили по утрам удары по окраинам аулов, все чаще задевая жилые постройки, Дустум собрал в одном из аулов малую джиргу, где вместе с муллами решал как действовать. Вопрос о возможной сдаче в плен не вызывал разногласий — не сдаваться неверным, драться до последнего. Аксакалов, жен и детей — спасать в укрытиях и домах, остальным, способным носить оружие — прорываться из окружения. Таковым, собственно, было предложение «нашего» муллы, который, по местному поверию, являлся далеким потомком пророка Магомета на земле Мазари-Шарифа. Его поддержали другие, согласился в конце концов с этим планом и сам Дустум. Он и повел своих бойцов на прорыв. То есть на верную погибель.

Однако все было бы слишком хорошо, если бы и наш человек не поплатился за случившееся. Его самого, семью и родственников вскоре нашли задушенными, зарезанными, застреленными.

Поплатились своими головами и губернатор Мазари-Шарифа, и вся его администрация, и многие их родственники.

Дустум умел беспощадно мстить.

А из окружения ему все же удалось прорваться.

И много жестокостей он еще успел совершить. И беспощадно пытал и терзал наших пленных, когда они попадали к нему или приказывал истязать их своим подчиненным. Живыми от Дустума выбирались немногие.

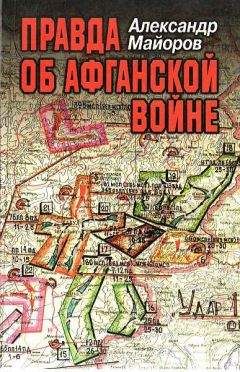

… У меня сохранились с афганской войны оперативные карты и таблицы — с разноцветными линиями, стрелками, флажками. Иногда, глядя на них, я думаю: какая прекрасная и четкая графика! Хоть в рамку заключай, да на стенку вешай. Разве в этих произведениях военного штабного творчества меньше образности, меньше экспрессии, чем в работах живописцев? Но здесь за каждой черточкой на ватмане или топографической карте — адские картины смерти и горе тысяч людей, еще некоторое время назад живших спокойно, не ведавших страха насильственной смерти и военных тревог. Но вот вычертили мы эти карты и таблицы — и люди узнали истинную цену своего афганского лиха и цену нашего советского интернационализма…

Конечно, есть в этой штабной живописи и творчестве своя логика, своя стройность и даже красота. Но за ними стоят события далекие от красоты и естественной жизни людей. За ними стоит огромный труд, тяжелый изнурительный труд солдата. И Панджшер с его высокими горами, с его снегом и русским матом, и кандагарские виноградники, с молчаливым коварством душманов, замерших в лисьих норах в ожидании нашей погибели, и вот теперь Мазари-Шариф… Все они подтверждают: бой — это труд. Страшный и скорбный.

Операция «Удар» успешно завершалась. Стремительно освобождались от моджахедов провинции Кабул, Баглан, Парван, Газни, Заболь, Урузган. В волостях и уездах, в крупных аулах временно устанавливались гарнизоны афганской и нашей армий, их численность не превышала роты. А в уездных или волостных центрах оставляли до батальона. Таким образом, народно-демократическая власть устанавливалась с опорой на военную силу.

В операции было задействовано личного состава от 40-й армии до 80 тысяч, от ВС ДРА до 120–140 тысяч человек. Для их поддержки в боях привлекались истребительной авиации до 190 самолетов, истребительно-бомбардировочной — до 250 самолетов и до 115 вертолетов. По сопротивляющимся группировкам душманов постоянно вели огонь до 70 артдивизионов. В резерве, в готовности закрепить успех любого боя находились шесть танковых батальонов, до 180 танков Т-55 А.

Операцией руководили министр обороны Рафи и я. Практически же всю организацию боев на местности и их ведение осуществлял мой заместитель генерал-лейтенант Шкидченко Петр Иванович и командарм-40 генерал-лейтенант Борис Ткач. Мы с Рафи ежедневно бывали у них на КП, наблюдали за полем боя, давали необходимые рекомендации. Мы торопились до зимы очистить центр страны от моджахедов, установить там народно-демократическую власть.

Нам было известно, что Ахмад-шах и Хекматияр после поражений в Панджшере и под Кандагаром рассорились, обвиняя друг друга чуть ли не в предательстве, возлагая вину друг на друга. Это, конечно, было нам на руку. И мы продолжали громить душманов, которыми зачастую командовали не слишком-то опытные полевые командиры.

Афганский министр обороны Рафи и я, оба руководившие проведением операции «Удар», всякий раз, возвращаясь из района боевых действий в Кабул, направлялись к Бабраку Кармалю на доклад. Дела шли неплохо и докладывать было приятно. Бабрак тоже радовался вместе с нами.

В своих докладах я был точен и откровенен. Однако при обсуждении возможных перспектив придерживался «правила двух карт», которое себя оправдывало: по нашим агентурным сведениям противник действительно оставался в неведении относительно наших намерений. Ложь во спасение служила залогом успешных боев.

При Бабраке естественно находился Осадчий. Он слушал нас и все кивал головой, словно одобряя действия Главного военного советника. И меня это несказанно раздражало. Я думал: окажись ты со мной в Риге, в лучшем случае был бы допущен разговаривать с моим порученцем. Но — тут товарищ О. представлял Андропова, и с его присутствием приходилось мириться.