(Абрам Терц. Отечество. Блатная песня // Синтаксис. Париж, 1979. № 4)

Тут мы вплотную подошли к постижению одного из самых сильных стимулов, побудивших интеллигентов обратиться к блатной песне как к мощному источнику поэтического вдохновения.

Блатная песня несет в себе необыкновенно сильный заряд художественной энергии. Ее своеобразная поэтика обогатила современную русскую поэзию в не меньшей мере, чем на заре нашего века поэтика другого «низкого» жанра – цыганского романса – обогатила гениальную лирику Блока.

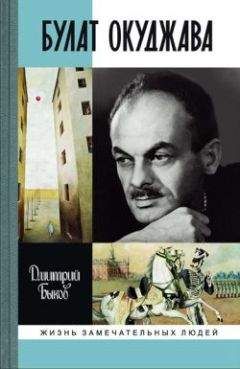

В песнях Высоцкого это проявилось ярче и последовательнее, чем в песнях других знаменитых наших бардов. Но не меньше, чем для Высоцкого, поэтика блатной песни была заразительна и для Галича, и для Юза Алешковского, и для Юлия Кима. И даже изысканного, нежного, а порою и высокопарного Булата с его тягой к старинным, архаическим оборотам речи, с его тончайшими, как он сам однажды выразился, словесными кружевами эта стихия не обошла стороной. Вспомните: «За что ж вы Ваньку-то Морозова…», «А мы швейцару – отворите двери! У нас компания веселая, блатная…»

Одной только эстетической притягательностью эту тягу самых разных наших бардов к поэтике блатной песни, пожалуй, не объяснишь. Действовали тут и еще какие-то, быть может, даже более мощные стимулы.

На главный из них проницательно указал Андрей Синявский – в той же своей статье, которую я только что цитировал:

...

Солженицын обижается, что блатной песне своевременно рот не заткнули: «Как-то в 46-м году летним вечером в лагерьке на Калужской заставе блатной лег животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой. <…> В песнях этих воспевалась “легкая жизнь”, убийства, кражи, налеты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтеров не помешал ему – но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему».

(Абрам Терц. Отечество. Блатная песня // Синтаксис. Париж, 1979. № 4)

И вот как откликается на это рассуждение Андрей Донатович:

...

Угрожать-то, быть может, и не угрожала, однако собирать и записывать блатной фольклор (по официальному параграфу – «кулацкий») почему-то запрещалось, как меня, студента, в том же 46-м предупреждали по-тихому бывалые старики-фольклористы. Грозило сроком до 10 лет («антисоветская агитация и пропаганда»).

Пишет сыночку мать:

– Милый, хороший мой,

Помни, Россия вся —

Это концлаг большой.

А какая там агитация?! Ни одна настоящая блатная песня не примет этот вражий навет. Пусть таким баловством у себя большевики занимаются. Агитпроп. Партаппарат. ГУЛаг. Блатной же человек просто ищет выразить словами струны, мелодию, которая, однако, все равно разойдется с текстом, так что в итоге и не поймешь, о чем, собственно, поется. (Там же)

О чем поется, может, и не поймешь. Но одно-то уж, во всяком случае, всегда почувствуешь: песня эта – вольная, свободная, не только не подцензурная, но и не заказная. Не зависящая ни от чего другого, как только от желания выплеснуть, выразить, излить в словах и мелодии свою душу. Отсюда и тяга к ней.

Но на это литературоведческое отступление меня толкнуло не так желание указать на это родство Булата с его собратьями по жанру, как стремление обратить ваше внимание на сразу мне бросившееся в глаза разительное его от них отличие.

Уже в самом начале пути, с самых первых своих проб тяготея (как Галич, и Высоцкий, и – уж само собой – Юз Алешковский) к блатной песне, Булат неслучайно из всего блатного песенного репертуара выбрал именно вот эту – любовную, лирическую. («Любил жулик комсомолочку, с нею наслаждался».)

В этом сразу проявилась лирическая природа его поэтического дара.

Помню, как я был изумлен, когда Булат в первый раз спел нам своего «Ваньку Морозова» и слушавший его тогда вместе с нами критик Владимир Барлас обронил:

– Очень милая стилизация.

Не стилизация это, подумал я, а

форма лирического самовыражения («Ведь от любви беды не ждешь!»), что, кстати, подтвердил и сам Булат: надписывая мне самую первую книжечку своей ранней лирики), расписался на ней не «Булат Окуджава», а – «Ванька Морозов».

Из тогдашнего, еще «добулатовского»

его песенного репертуара запомнилась мне еще такая неведомо откуда взявшаяся загадочная песенка:

Однажды Тирли-Тирли

Напал на Дугу-Дугу…

И долго Тирли-Тирли,

И долго Дугу-Дугу

Долбали понемножечку

друг другу.

Именно вот так он и пел: не «друг друга», как надо бы по грамматике, а – «друг другу».

А кончалась она так:

Когда взошел на небо Тирли-Тирли,

Увидел дорогого друга Дугу:

– Я очень, Тирли-Тирли…

– Я очень, Дугу-Дугу…

И бросились в объятия друг к другу.

Пел он ее иногда один, а иногда вдвоем с Галей, что и дало мне повод предположить, что именно от нее она ему досталась. А может быть, это было уже первое собственное его сочинение? Так сказать, проба пера (лучше сказать – проба голоса)? Не догадался спросить – ни у него, ни у Гали. А теперь уже не узнаешь: спросить не у кого.

А с Галей у меня сложились

свои отношения – на волейбольной площадке.

В волейбольных – командных – схватках я, как уже было сказано, не участвовал. Но со страстью отдался только что вошедшему тогда в моду бадминтону. С такой же страстью отдалась этому увлечению и Галя. И всякий раз, когда волейбольная площадка с натянутой и никогда не снимаемой сеткой бывала свободна, мы с ней сходились там, чтобы отдаться этой нашей общей страсти.

Играли на счет, и это еще больше подогревало температуру нашего азарта. Случалось мне и выигрывать, но чаще выигрывала она. Не потому, что играла лучше, – я тоже к тому времени уже кое-чему научился, – а потому, что была сильнее. Я быстро выдыхался – не в переносном, а в прямом смысле этого слова: у меня забивало дыхание. А Галя была неутомима. И мог ли я подумать, что эта молодая, красивая, сильная женщина совсем скоро покинет нашу земную юдоль, и именно мне достанется быть единственным свидетелем ее последнего, предсмертного вздоха.

когда впереди маячило очередное, уже третье наше шереметьевское лето, из «Литгазеты» мне пришлось уйти. О том, как и почему это случилось, я подробно рассказал во второй книге своих воспоминаний (“Скуки не было”) и повторяться не буду. Но один эпизод все-таки повторю.

В редакции все уже знали, что я ухожу. Но подавать заявление об уходе я не спешил.

С газетной своей службой я расставался легко: ничего хорошего на этом поприще мне уже не светило. Но дача…