Бродский. Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям…

Судья. Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский. А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

Судья. Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет.

Так продолжалось около пяти часов. Судья утверждала, что Бродский не работает, Бродский отвечал, что работает, то есть пишет стихи, судья отказывалась считать сочинение стихов работой и т. д. Свидетели обвинения, не знавшие ни стихов Бродского, ни его самого, заявляли, что Бродский «тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек». Свидетели защиты, видные литераторы, которые знали о чем и о ком говорят, хвалили Бродского как поэта и переводчика. Однако их суд прерывал или оставлял их слова без внимания.

Суд выглядел абсурдным фарсом. Единственное, что отличало его от показательных процессов 30-х годов, был приговор: тем не менее он был неожиданно суров, учитывая характер «преступления». Бродского выслали из Ленинграда «в специально отведенную местность на срок 5 (пять) лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения». По Указу о тунеядстве это было максимально строгое наказание.

3.

Нежелание Бродского касаться событий, предшествовавших ссылке, было, как мы видели, отчасти связано с его сложным пониманием категории вины и виновности. Помимо этого, в ходе процесса ему пришлось прибегнуть к риторике, которую он считал неуместной и стыдной: он заявил, что он не антисоветчик и что «строительство коммунизма — это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд…». Такой уровень аргументации был ему чужд. «Я создан для творчества, работать физически не могу, — объяснил он секретарю райкома, попытавшемуся осенью 1963 года его перевоспитать. — Для меня безразлично, есть партия или нет партии, для меня есть только добро и зло».

Бродский знал, что есть люди, готовые утверждать, что своей карьерой он обязан политическому скандалу, связанному с процессом. И это еще одна причина, по которой он избегал разговоров о нем. Ахматова поняла, какое место процесс и ссылка займут в персональном мифе Бродского: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Но она всегда сознавала масштаб дарования Бродского, и это дарование в ее глазах не нуждалось в биографических подпорках.

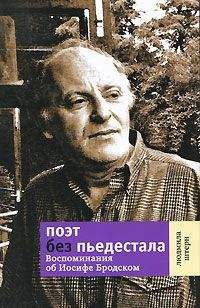

[Фото 2. И. Бродский в 1968 г. Фото М. Лемхина.] [Здесь и далее подписи продублированы; фото пронумерованы для соотнесения с разделом «Источники иллюстраций». — Прим. верстальщика]

Помимо упреков в эксплуатации своих юношеских бед в целях саморекламы, Бродского упрекали еще и в том, что он оказался недостаточно благодарным по отношению к своим заступникам, к тем, кто, рискуя положением и работой, выступал в его защиту. Он и правда в своих многочисленных интервью редко упоминает этих лиц, но, скорее всего, потому что процесс играл в их жизни большую роль, чем в его. Его сторонники и защитники видели в деле Бродского подтверждение негодности советской политической системы, и борьба за вызволение молодого поэта была для них борьбой против произвола власти, за соблюдение прав человека. Для Бродского же случившееся с ним было не специфически советским явлением, а примером общей абсурдности жизни. Как ни ненавидел он коммунизм, как ни ценил демократию (о которой у него в то время были только теоретические представления), он не был так наивен, чтобы считать, что экзистенциальные условия существования индивидуума будут разительно отличаться при другом общественном строе.

«Всю жизнь я старался избежать мелодрамы, — подчеркнул он в интервью 1991 года. — Я сидел в тюрьме три раза и в психиатрической больнице два раза, но это никак не повлияло на то, как я пишу… Это — часть моей биографии, но биография ничего общего не имеет с литературой, или очень мало». В разговорах со мной он выразился еще более афористично: «Нельзя стать заложником собственной биографии», или: «Нельзя продолжить злую действительность собственными словами». А в эссе об Одене он утверждает, что «для писателя упоминать свой тюремный опыт — как, впрочем, трудности любого рода — все равно что для обычных людей хвастаться важными знакомствами».

4.

Бродский был прав, утверждая, что процесс и ссылка ничего не значили для него — в том смысле, что они не оставили прямых следов в его поэзии. Но они играли важную роль в другом плане: благодаря им он и его поэзия стали известны на Западе.

В зале суда московская журналистка Фрида Вигдорова, несмотря на запреты судьи, записывала все, говорившееся на процессе. Уже через несколько дней ее записи стали распространяться в самиздате, и осенью 1964-го журнал «Encounter» опубликовал их полный перевод на английский. Вышли они и на других языках.

Западную интеллигенцию преследования Бродского заставляли вспомнить о травле Пастернака шестью годами раньше. Протесты не заставили себя долго ждать. Одним из протестующих был Жан-Поль Сартр, который в письме советскому руководству (обнародованном только в перестройку) заявил, что дело Бродского может испортить репутацию Советского Союза, и поэтому призывал освободить его. В СССР требования его скорейшего освобождения приобрели невиданный размах. «За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека изо всех восемнадцати миллионов репрессированных!» — подвела итог Ахматова. В сентябре 1965 года, после ходатайств Дмитрия Шостаковича, Анны Ахматовой, Лидии Чуковской, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Самуила Маршака и других, Бродскому было позволено вернуться в родной город. К этому времени он отбыл полтора года своей пятилетней ссылки.

5.

Несмотря на оскорбительный и предвзятый характер суда, Бродский сохранял полное присутствие духа. В воспоминаниях очевидцев чаще всего встречается слово «достоинство». Его адвокат Зоя Топорова, сделавшая все, что было в ее силах, чтобы доказать невиновность Бродского, вспоминала, что он «ни разу не вышел из себя, с большим достоинством говорил о том, что он поэт». «Он был очень напряжен, но держался спокойно, с удивительным достоинством, — рассказывает Людмила Штерн. — [Лицо] не было ни испуганным, ни затравленным, ни растерянным… а выражало скорее недоумение цивилизованного человека, присутствовавшего на спектакле, разыгранном неандертальцами». Спокойствие и сдержанность передавали записи Вигдоровой, в которых Лидия Чуковская, не присутствовавшая на процессе, услышала «чистый, спокойный, ясный голос Бродского», «голос человека, затравленного до отчаяния, но ни разу не изменившего ни своему призванию, ни правде. Спокойный голос, а ведь друзья говорили, что он истеричен. Нет. Спокойствие и достоинство».

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)