Но философ ведь не мраморной породы, он тоже живой и слабый человек, он, как и все, способен удивляться тому, как быстро меняется мир: действительность движется, оборачивается неожиданными сторонами, а слова остаются в основном те же, и их иногда под рукой слишком мало, чтобы можно было успешно выразить все разнообразие перемен и втиснуть пестроту мимоидущей жизни в словесные формулы, по возможности более краткие, емкие и выразительные.

Тут можно вспомнить древнего философа Зенона Элейского, знаменитого своим парадоксальным утверждением о том, что в мире нет движения, потому что всякая движущаяся вещь — например, стрела — в определенный миг находится в одной единственной точке пространства, и, следовательно, движение есть лишь сумма точек покоя. Если бы движение и вправду не приносило ничего нового в мир, задача философа была бы куда проще: статуарный мир очень удобен для того, чтобы изобразить его неподвижными же словами, изобразить окончательно и полно. Чем же заметнее мир движется, тем хлопотнее с ним философу: надо все время менять слова, подыскивать новые, более точные, то есть в чем-то невольно противоречить самому себе, вчерашнему и позавчерашнему. А это ведь очень опасно. Мыслитель, который часто противоречит самому себе, может быстро потерять доверие у тех, к кому он обращается.

От него все ждут окончательных истин, и в интеллектуальном обиходе Европы долгое время господствовало негласное правило: у всякого, кто претендует на звание философа, должна быть своя оригинальная и неуязвимая система, своя модель мира.

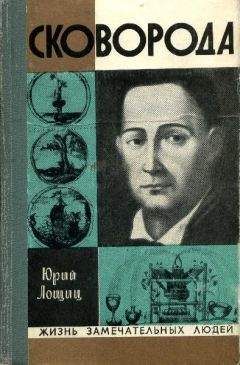

Во второй половине прошлого века, когда сразу многие отечественные ученые и литераторы занялись вплотную рассмотрением творческого наследия Григория Саввича Сковороды, традиционный вопрос «А где тут система?» возник незамедлительно. Прямым ответом на него явилась одна из журнальных статей, которая недвусмысленно была названа «Философ без системы». В статье этой, вполне в духе времени, сочинения Сковороды разбирались с точки зрения наличия или отсутствия в них четкой философской конструкции, самодовлеющей модели мира. А поскольку таковая не вполне проглядывалась, то и следовал неутешительный для памяти мыслителя вывод о его недостаточной философской состоятельности.

Что же, у Сковороды действительно не было «системы» в том смысле, как трактовалось это понятие в общепринятой философской традиции. В его сочинениях почти отсутствует специальная философская терминология, в них нет и следа последовательного логического конструирования идей. Его диалоги — непричесанные куски его же собственной жизни, стенограмма затяжных сбивчивых бесед с приятелями, где нет ни сюжета, ни плана, ни абстрагирующих выводов. Ну как тут не обидеться за «настоящих» философов и не воскликнуть, подобно тому как в свое время досадливо воскликнул Андрей Белый: «Что Кант! Философ отличнейший Сковорода!»

Впрочем, обижаться не имеет смысла ни за Канта, ни за Сковороду. Есть разные уровни мышления и разные способы их реализации в жизни.

Мудрость — не специальность, это одна из форм проявления истины. А потому она может обитать не только в разных уровнях и категориях мышления, но и в территориально различных сферах — от особняка философа-профессионала до шалаша пасечника. Мудрость никому персонально не приписана. Она может навещать одного, другого, третьего. Она избирает себе дом — живую храмину — человека, в «системе» она может и не ночевать.

Интересная деталь: Сковорода при жизни не только никогда не именовал свои сочинения «системой», но и философом себя почему-то нигде и никогда не называл. Вот как чаще всего подписывает он свои диалоги, письма: «старец», «старчик», «пустынник», «любитель священный Библии»… Будучи уже пятидесяти четырех лет от роду и давным давно расставшись со студенческой скамьей, он в сопроводительном письмо к трактату «Икона Алкивиадская» именует себя «студент Григорий Сковорода». Предисловие к переводу работы Плутарха «О спокойствии души» подписано: «Любитель и сын мира».

Едва ли не единственная само-характеристика, в которой Сковорода каким-то образом сопричисляет себя к философам, исполнена гротескной иронии: подпись под одним из писем к Михаилу Коваленскому звучит в переводе с латинского: «Осел среди софистов Григорий».

Что мог означать, однако, этот последовательный отказ от звания философа?

Как известно, для соотечественников Сковороды понятие «философ» отчасти еще содержало оттенок, связывавший его исключительно с языческим любомудрием античности. Философ в этом смысле есть антагонист богослова. Такое противопоставление в разные эпохи становилось то более, то менее резким и принципиальным. Можно вспомнить. Иоанна Дамаскина, видного церковного автора VIII века, который совершенно свободно пользовался понятием «философия» как синонимом богословия. По на почве древнерусской книжности значение слова «философ» вплоть до XVIII века все-таки сохраняло по преимуществу смысл несовершенного человеческого мудрствования, «мудрования», склонного к капризному своеволию в оценках бытия, его сущности, состава и проявлений. И если древнерусский автор по тем или иным причинам упоминал в положительном смысле или даже цитировал языческих авторов, то он непременно подчеркивал, что упоминает или цитирует «мудрого в философех» автора, давая тем самым понять читателю, что далеко не всем древним философам истинная мудрость была присуща.

Конечно, Сковороде был известен не только этот архаический смысл понятия «философ», но и его новое звучание в западноевропейском обиходе. Ситуация, однако, была такова, что в России еще никто не именовал себя философом. Вот и он, первым имевший право так себя назвать, ограничился самоуничижительным — хотя и не без иронии — жестом: «Осел среди софистов».

И все-таки творческое наследие Григория Сковороды ни субъективно, ни объективно не может быть оценено как своего рода нефилософия или же философия «без системы».

Всякое философское учение (а учение Сковороды, несмотря на нейтральность самооценок, есть именно философское), если даже оно и не носит на себе внешних признаков систематической упорядоченности, отличается внутренним структурным единством.

Учение может воплотиться в жанре диалектического словесного состязания- диалога или поэмы, в жанре лирической исповеди или трактата, оперирующего понятийно-логическим, а не образным материалом, — как бы ни было, но в любом случае оно остается учением, то есть материалом, открытым для того, чтобы извлечь из него основные структурообразующие идеи, темы, мотивы, интуиции автора.