бумаги в порядок, не нашел одного документа, относившегося к училищным штатам. Затерять его я не мог. Поэтому я поспешил к Александру Николаевичу и застал его одиноко сидевшим в нумере. В наружности его за короткий промежуток времени я заметил некоторую Перемену, почему и глянул на него вопросительно. Это от него не ускользнуло.

– Что вы так смотрите на меня? – спросил он и, смекнув в чем дело, сказал:

– Я посылал за цирюльником и постригся… И зубной врач приходил, почистил корни.

Александр Николаевич имел полный набор вставных зубов, но избегал ими пользоваться.

Когда я сообщил ему о недостающем документе, это его озадачило, тем не менее, указав мне на ключи, он предложил поискать в чемодане, где и оказался разыскиваемый мною документ. Александр Николаевич проворчал:

– Просмотрел как-нибудь. Уложите же вещи.

Он следил и указывал, не трогаясь с места, куда и какую вещь надо было уложить, потому что сам собственноручно с неподражаемым уменьем и классическою аккуратностью укладывал вещи в чемодан.

В нумер по докладу дежурного капельдинера вошел только что окончивший курс студент-медик, бывший репетитор его сыновей.

Медика этого еще накануне я встретил у Александра Николаевича, который слегка его упрекнул, что тот забыл его. Медик нашел какие-то оправдания, а главное, будто не знал, что Александр Николаевич находится в Москве, а не в деревне. Одна весть, сообщенная медиком, сильно встревожила Александра Николаевича, и он долго не мог успокоиться после его ухода.

Между прочим, медик сообщил одну довольно оригинальную новость, которую он вычитал в какой-то газете: будто С. А. Юрьев перевел с испанского какую-то большую пиесу в течение шести недель. Кажется, медик не сообщил ее заглавия, или же, будучи занят своими бумагами, я, может быть, пропустил мимо ушей.

– С испанского-то в шесть недель? – подернув плечами, изумленно усмехнулся Александр Николаевич.

Как лицо, могущее оказать полезные услуги больному в дороге, я просил медика проводить Александра Николаевича до Щелыкова. Однако Островский на это не согласился.

Думая о профессоре А. А. Остроумове и с беспокойством поглядывая на часы, Александр Николаевич неоднократно говорил:

– Должно быть, не будет?

Не явился и сотрудник профессора, доктор С. В. Доброе, который до сего времени почти ежедневно заходил к Александру Николаевичу… «Зловещий признак!..»

Он, как жертва, и мы, его молчаливые и грустные собеседники, сознали это. «Последний акт жизненной драмы» Александра Николаевича был подписан и скреплен.

Александр Николаевич поник головой и призадумался.

– Господи! – воскликнул он, подняв глаза кверху, – три дня ничего не ел, три ночи… нет, не три… одну спал с перерывами… две ночи не спал… Что за силы, что за энергия в шестьдесят-то с лишком лет! – прибавил он чрез несколько минут.

Да, в немощном теле Александра Николаевича присутствовал слишком бодрый дух или избыток духовных сил, не покидавших его до самой последней минуты его кончины.

Потирая рукой под печенью, Александр Николаевич так жаловался студенту-медику на свои страдания:

– Не могу понять, что у меня? Вырезать да посмотреть бы… Воспаление слепой кишки, что ли… Вот тут особенно мучительная боль…

Медик ощупал его живот, выслушал грудь.

– А как сердце? – выразительно спросил Островский.

– Ничего особенного. Есть ненормальные скачки; но в общем сердце в порядке, – слукавил медик.

Александр Николаевич ничего не возразил и опять задумчиво поник головой. Уныли и мы. У меня навернулись слезы. Я старался их скрыть.

«Да, зловещий признак! – снова подумал я, стараясь отогнать от себя убийственную мысль. – Прощай, мой возлюбленный принципал!»

К часу отъезда прибыли в нумер сыновья Островского и два брата Минорские.

Погода была серая, дождливая, отвратительная, просто сказать, позорная для кончавшегося весеннего месяца мая. Она усугубляла мрачное настроение больного…

XIX

На вокзал Нижегородской дороги, где уже находился И. И. Шанин с сыном, студентом, мы с медиком прибыли раньше Александра Николаевича. Относительно его на пути к вокзалу медик выразил сомнение:

– Дай бог ему добраться до Щелыкова, – сказал он мне.

В словах его слышался отголосок профессора А. А. Остроумова и доктора С. В. Доброва.

Наконец и он подъехал к вокзалу в карете в сопровождении сыновей. Встретив его, я пошел рядом с ним.

– Кажется, я не дойду, упаду, – шептал он, держась за мою руку.

На вокзале Островский предпочел сидеть в темной половине его. В светлый зал, где находился table d’hote [24], он отказался идти.

– На что? Свет и так мне надоел, – кротко возразил он и потирал грудь против сердца.

Как ни старались его развлекать, невозможно было вызвать на сухих посиневших губах его ту привлекательную улыбку, которою, бывало, он подкупал и побеждал своих собеседников. Мы приехали чуть ли не за час до отхода поезда, и время длилось убийственно, тем более при такой печальной обстановке.

Платье, облегавшее прежде красиво и плотно его осанистую фигуру, буквально висело на нем. Рот у него был полуоткрыт; еле работавшими легкими он как бы насильно вбирал в себя воздух для дыхания. Безжизненные, поблекшие глаза его глубоко впали в орбиты; осунувшееся бледно-желтое лицо, в котором, что говорится, не было кровинки, отражало в себе все признаки полного измождения всего организма.

Пока другие провожавшие сидели около него, он ни с кем почти не говорил. Когда же мы остались вдвоем, Островский настоятельно наказывал мне, чтобы я «непременно завтра же» побывал у А.А. Майкова и с передачей ему надлежащих бумаг подробно объяснил обо всем, о результатах же отписал бы ему немедленно.

Первый звонок.

Поддерживаемый мною, Александр Николаевич добрался до вагона благополучно и, осмотрев приготовленное для него купе, вышел на тормоз, прислонясь к стенке вагона. На нем был форменный картуз придворного ведомства, то есть с красным околышем и кокардой на тулье.

Странно, что некоторые артисты, увидав его впервые в этом картузе, предосудительно отнеслись к соблюдению им формы. Не затрогивая других побочных обстоятельств, раз он явился должностным лицом при императорском театре, почему бы ему не исполнять законом установленной формы?

Что может быть тут предосудительного? Должностное лицо в казенном театре не вольный хозяин в своей деревне, где он может хоть в лаптях ходить. Да у себя в деревне Александр Николаевич зачастую носил русскую рубашку с шароварами и мягкие казанские сапоги. И тут придирчивый человек – непрошеный судья – мог бы сказать, что он «оригинальничает», и поднять его за это на смех…

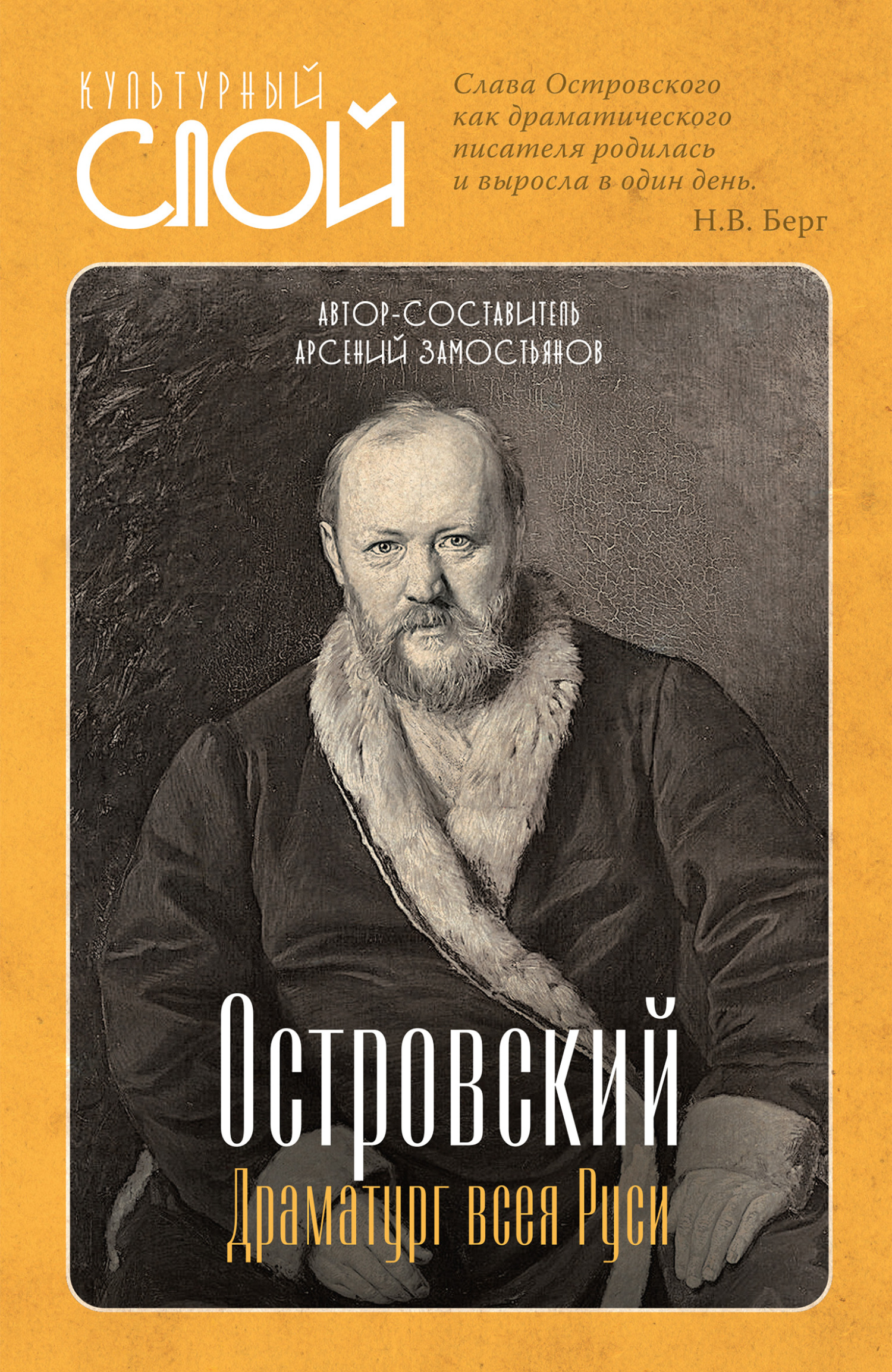

Василий Перов. Портрет драматурга А. Н. Островского

Может быть, артисты вообразили, что, облекшись в форму, Островский сделался формалистом в том смысле, в каком принято понимать его значение на службе. Ошибались. Он, например, относился индифферентно к так называемым журнальным распоряжениям по управлению театрами, заведенным еще до него конторою, и от себя никаких сообщений к этим распоряжениям не присоединял, хотя ему пришлось однажды сделать на бумаге внушение одному лицу, сравнительно в мягкой форме, за его резкое с подчиненными ему лицами обхождение, которое, по мнению Островского, роняло достоинство императорских театров. Но об этом знали только трое: он, я, составивший по его приказанию выговор, и получившее его лицо.

За исключением одного случая, я не припомню другого, к кому бы из артистов Александр Николаевич отнесся критически по гриму или костюмировке. Никого из артистов, особливо драматических, в такой погрешности упрекнуть нельзя. А случай, о котором я упомянул, относится к покойному певцу и артисту, которому симпатизировал Александр Николаевич, – И. Ф. Бутенко. При роли Сусанина из-под рукавов его серого кафтана ярко сверкали безукоризненной белизны накрахмаленные манжеты с блестящими золотыми запонками. И Бутенко отделался за это только личным мягким внушением со стороны Александра Николаевича tete-a-tete…

Второй звонок.

Все провожавшие Островского спешили с ним проститься. Со мною он дважды и дружески облобызался. С ним уезжали два студента: его сын и сын Шанина.

Когда мы с тормоза сошли на платформу, Александр Николаевич, памятуя о театральных делах, спросил у меня, утвержден ли управляющим театрами назначенный им в помощники режиссера г. М‹ухин›. Ответив утвердительно, я благодарил его за это назначение, которым мы оба остались довольны, так как находили г. М‹у-хина› обойденным дельным человеком.

После маленькой шутки, сказанной Александром Николаевичем по поводу этого назначения и вызвавшей веселую улыбку на всех лицах, медик мне шепнул:

– Смотрите, Александр Николаевич повеселел.

Да и сам Островский заметил, что он ожил и чувствует себя