Я видела, что Герд был удивлен. От предложения к предложению он замерзал все больше, сказывалась усталость. Мы смотрели друг на друга и экономили слова. Плохо, что Герд ничего не принес покурить. Он вообразил, что у нас черный рынок цвел как когда-то.

Мне было жарко после необычно жирной еды, и я была озорной. Но ночью я все равно была холодна в руках Герда, радовалась, когда он оставил меня в покое. Видимо, я уже испорчена для мужчины.

Нерегулярные дни, беспокойные ночи. Всякие люди, которые эвакуировались с Гердом, приходили к нам. Поэтому между нами постоянные трения. Герд хотел, чтобы гости угощались. Я хотела сберечь картофель и шпик для нас обоих. Если я сидела безмолвно, то он ругался. Если я была бодрой, и угощала рассказами, что мы испытали в течение последних недель, то доходило позже еще до большей ссоры. Герд: «Вы стали бесстыдны как суки все друг с другом здесь в этом доме. Вы уже это не замечаете?» У него было отвращение на лице: «С вами страшно. Все потеряли все рамки».

Что я должна была отвечать? Я пряталась и хандрила. Я не могла плакать, все было так бессмысленно и глупо.

Герд, помнишь ли ты еще? Был вторник, в конце августа 1939, утром около 10, ты позвонил мне в офисе и попросил меня, чтобы я взяла отгул на остаток дня, непременно, чтобы прогуляться с тобой. Озадачено я спрашивала тебя после, почему да почему. Ты бормотал что-то о вынужденном отъезде и настаивал:

- Приходи, приходи, пожалуйста.

Так мы шли посреди улиц в рабочий день бранденбургским сосновым лесом. Было жарко. Вдыхали смолу. Мы бродили вокруг лесного озера и попадали в облака бабочек. Ты называл их по именам: голубянки и лимонницы, огненная птица, дневной павлиний глаз, хвост ласточки, и еще многие пестрый названий. Посреди дороги наслаждался большекрылый, с тихими трепетными крыльями большой мотылек, которого ты называл печальное пальто с желтыми и синими кромками. И когда мы отдыхали несколько позже на стволе, и ты играл так тихо с моими пальцами, там я спросила: «У тебя повестка в сумке?»

- Не в сумке, - ты сказал. Но ты получил ее тем же самым утром, и мы почувствовали, что это называется война. В отдаленной лесной гостинице мы переночевали. Через 3 дня ты исчез, и у нас была война. Мы пережили ее оба.

К счастью ли?

Я отдала тетради моего дневника Герду. (3 полных черновика). Герд посидел с ними немного, потом возвратил мне эти тетради, он не мог бы разобрать мои каракули и многие вставки с стенографическими знаками и сокращениями.

«Вот что это такое, например?», - спрашивал он и указывал на "Schad".

Я засмеялась: «Ну, это, естественно, осквернение». Он смотрел на меня, как если бы я была сумасшедшей, ничего больше не говорил.

Вчера он снова исчез. С приятелем он хочет пробраться, к родителям в Померанию. Хочет раздобыть пропитание. Я не знаю, возвратится ли он. Это плохо, но я чувствую себя свободнее, больше не могу выносить постоянную жажду алкоголя и табака.

Что иначе? Наши издательские планы застряли на месте. Мы ждем официальный ответ. Венгр показывает первые признаки усталости, говорит в последнее время о политическом кабаре, которое нужно основать непременно. Все же мы по прежнему усердны, создаем наши планы и действуем, как мы умеем, чтобы супротивиться общему параличу. Я убеждена, что и тут и там другие маленькие группы людей так же движутся; все же, в этом городе островов мы ничего не знаем друг о друге.

Политические изменения медленные. Московские возвратившиеся на родину эмигранты занимают ключевые позиции. В газетах читать нечего; большей частью я читаю обозрение и доску объявлений возле кино. Программа нашего нового муниципалитета особенная. Она, кажется, отодвигается от советской экономической системы, и называет себя демократической и, стараясь объединить воедино всех "антифашистов".

Уже одну неделю идет слух, что южные районы Берлина американцев, западный должны заниматься англичанами. Вдова, просвещенная благодаря господину Паули, полагает, что наш экономический взлет приблизится в этом случае. Я не знаю это; я боюсь, для нас не будет большой разницы, кто считает нас занятыми теперь, так как наши победители обняли друг друга на Эльбе так сердечно. Если мы ждём этого. Так легко ничто не может потрясти меня.

Иногда я удивляюсь тому, что я не сильно страдаю от спора с Гердом, который был, все же, не безразличен мне. Может быть, что голод смягчает чувства. Я имею с ним так много общего. Должна смотреть, что я кусок кремня нахожу для газа; так как последние спички израсходованы. Я должна подтирать лужи в квартире; крыша снова протекает, она была покрыта только старыми досками. Я должна бегать и искать зелень у обочин, должна экономить крупу. У меня нет времени для духовной жизни.

Вчера я испытала кое-что комическое: перед нашим домом стояла тележка со старой клячей, животным из кожи и костей. Лутц Леманн, 4 года, подошел к ней, держа мамину руку, остановился перед тележкой и спросил мечтательным голосом: «Мама, а лошадь можно есть?»

Бог знает, что мы будем еще есть все. Я еще не на краю жизни, мне до него еще далеко. Я только знаю, что я выживу, назло и смыслу и разуму, просто как животное.

Думает ли Герд еще обо мне?

Все же, вероятно, мы снова сможем найти друг друга.

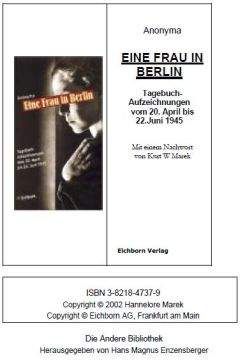

Речь идет о фильме Безымянная - одна женщина в Берлине / Anonyma - Eine Frau in Berlin (режиссер Макс Фабербок / Max Farberbock) 2008