Мы победили. Он все время чувствовал, что я живу с огромной неподъемной тяжестью на душе. Кладбище. Марик. Мама. И папа. Он это понимал! И мне было легче работать. Ведь как непросто жить, когда вокруг столько желающих «по-своему» оценить поступки, внезапно выскочившие слова…

Недавно Эльдар рассказывал мне, что только после «Карнавальной ночи», когда он выходил к зрителям, зал стоял. И вот после «Старых кляч» точно так же.

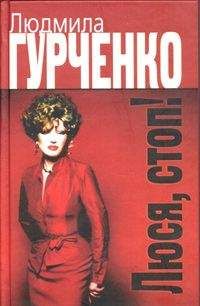

Глава девятнадцатая. Пока...

Стремительно меняется мир вокруг. Вчера катастрофа. Сегодня она лежит в папке будничных судебных разбирательств. Вчера смерть, сегодня похороны, завтра забыли.

Иногда, по утрам, я просыпаюсь с мыслью, что мое детство проходило на другой планете. Неужели мне только казалось, что любовь, верность, преданность, незыблемая вера в идеалы справедливости и папина доброта — это лишь «атрибуты», присущие определенному времени. Времени Прошедшему?

Есть, есть еще эти прежние бесценные чувства. Но мало. Это уже дефицит. Ведь летала же на волнах этих чувств! Теперь не летаю. Теперь только слегка подпрыгиваю. Осторожно. С оглядкой. Или шажком.

Но глубже… Нет, не хочу. Не могу больше глубже. Я так устала от своего сердца, которому всю жизнь были необходимы сильные чувства. Да успокойся ты, сердце! Ну почему тебе не хочется покоя? Что делать, если этому сердцу грустно все видеть без иллюзий? Все видеть с беспощадным реализмом?

Иногда я приказываю себе: остановись! Стоп. Раз нет прежнего неистовства, безумства и прекрасной глупости — стоп, Люся! Дай отстояться чувствам, ощущениям, которые вызывает сегодняшний день. А потом, потихоньку, все выстраивай заново, по-новому. Наверное, так? Может быть, в этом я открою секрет того, что происходит сегодня за окном? Не знаю.

Почему так поздно приходит страшное беспокойство, которое еще вчера не объяснить? Не знаешь таких слов. Ищу слова и не могу их найти. А если их найду, тогда все и пойму? Не понимаю. Не понимаю, почему я так долго не беспокоилась от встречи с возрастным моментом. А проще, почему не думала и не готовилась к этому неизбежному? Хоть выгляди ты на тридцать пять, а мозги, организм, прожитая жизнь? Куда это денешь? Уходят в свою жизнь дети. И не надо им мешать. Когда-то я читала, что сам Карл Маркс сказал о том, что от своих детей ничего не надо ждать. Все, чего вы ждете от детей, они берегут и отдадут своим детям.

Не всё и не все выдерживают испытание временем. Рассыпаются, распадаются дружбы. А казалось, дружба была навсегда. Нет, навеки. Только такими максималистскими, масштабными категориями мыслилось. Наверное, я сама во многом виновата. Была горяча, а следовательно, опрометчива. Но не на кого было положиться. Не на кого. Некому было подсказать. Что делать? Как быть?

Ведь в Москве меня с семнадцати лет никто не опекал, не пестовал, не обращал в свой образ жизни, в свою веру. Да я и не поддавалась никому. Это правда. Я взяла свою форму, внутреннюю и внешнюю, из воздуха того времени, в котором жила. Жила на интуиции. А как бывало страшно. Лежишь в какой-нибудь гостинице, в городке, где вечная мерзлота, или в местах, где «золото роют в горах», готовишь свои силенки для «улыбки без сомненья» и не смотришь на серые унылые стены, которые навевали тоску и безнадежность.

Нет, не прижилась я в Москве. Это я открыла недавно, когда на встрече в «Общей газете» собрались москвичи. Славные, известные москвичи, которые или родились в одном роддоме, или с детства гуляли на знаменитой Собачьей площадке. А я сидела, и мне нечего было вспомнить чего-то такого родственного, московского. Институт, общежитие, углы, комнаты… А коренные москвичи говорили на своем, особом московском языке. Все знали друг друга с детства. Их родители дружили. Их лечили общие врачи.

Когда я переехала в Москву, у меня часто были головные боли, часто была рассеянна и непунктуальна. Мной овладевали съеженность, настороженность от отсутствия любви, тепла и привязанности. Я оторвалась от родного дома. От папы, от мамы, от школы, от Харькова. Я испытывала настоящую потребность во внимании и симпатии. Не хватало любви!

И вот же парадокс! Знавшие меня по Харькову даже ни на йоту не представляли, что происходило в моей душе. Ко мне относились скептически. Само предположение, что одноклассница, соседка по двору снимается где-то на «фабрике грез» (ставшая такой знаменитой) — и страдает от нехватки любви? Само это предположение невероятно. Ведь мне так повезло!

Наверное, война в наибольшей степени укрепила в моем существе свойство особого рода выживания, которого некоторым приходится ждать годами.

Раз выпрыгнула из глубины — будь любезна, существуй на волне. О, какое это существование… Это борьба. Изматывающая, где бьют ниже пояса, подставляют подножку, улыбаются ненавидя. Я сейчас задаю себе вопрос: если бы я это знала, когда бегала по Клочковской и Сумской, по Благовещенскому базару и Рымарской, — бросила бы я отчий дом? Бросилась бы я в этот водоворот? Да! Я бросила бы отчий дом и бросилась бы в этот водоворот, не боясь опасностей, не боясь сломать себе голову и переломать ноги. Что и случилось.

А иначе что такое актриса? Как это определить? Большой и мудрый русский артист Борис Андреев определил лаконично и точно: «Трудно придумать душу более одинокую, чем артист».

Как хорошо это ему было знакомо. С бухты-барахты, с кондачка такую горестную мысль не сформулируешь. Такие мысли приходят, когда ты в нокдауне и тебя обходят или перешагивают. А ты стараешься не видеть, не замечать. А вынужден сжиматься и выжимать из себя все, чтобы перетерпеть, взять на вооружение и больше не падать.

И все же, как нужно было мне в начале пути прочесть нечто подобное тому, что вы сейчас читаете, уважаемые зрители. Ведь ни разу ни в чьих-либо воспоминаниях, ни в кино, ни в газетах, ни в театре, ни на лекциях в Институте кинематографии — никто ни разу не озвучил истинную повседневную жизнь артиста. Никто. Ни разу. Было светлое будущее. Светлое и прекрасное. Благоухали цветы, раздавались несмолкающие аплодисменты. И казалось, что актером всегда владела лишь великолепная усталость. И съемки, и спектакли. И поклонники, и поклонения. И безбрежные возможности купить себе «что хошь», хошь дворец хрустальный. Такое было время. Все горькое накрывалось плотным покрывалом.

Время сорвало покрывало. Как прожить, чтобы не исчезнуть в густом тумане будней? Не знаю. Учусь.

Все еще учусь.

Когда потом, после очередного нокдауна или предательства я «вставала» и смотрела на свое лицо, оно не было усталым от происшедшего. Оно было усталым, казалось, навсегда. И непонятно по каким причинам, наверное от переизбытка жизненной энергии, в один прекрасный день все то, совсем-совсем вчерашнее, горькое представлялось прекрасным и переносимым. И я становилась закаленнее. Мой панцирь твердел. Я была уже опять готова к бою.