class="empty-line"/>

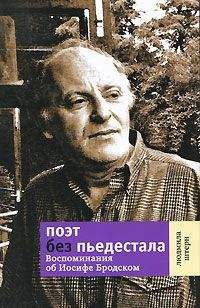

Похвалы и дальше льются рекой. В конце рецензии выясняется, что Людмила Штерн отказывается от своего двойника… решает более сложные психологические задачи… дает волю своей фантазии… проделывает сложный путь от жизненного материала к художественному сюжету… Новые мотивы в творчестве Людмилы Штерн, как справедливо заметил старейший публицист русского зарубежья Андрей Седых, «открывают перед писательницей большую дорогу».

Вот и пришло долгожданное время расслабиться и начать почивать, хотя Андрей Седых, «старейший публицист русского зарубежья», фигурирует в письмах Довлатова к Ефимову как «довольно крупный уголовный преступник… уголовные прегрешения этого отпетого негодяя — разнообразны».

Тем не менее от Сережиных похвал «воронья» вскружилась голова. Он как бы зажег мне зеленый свет на писательском шоссе.

После приезда из колонии я попросила Бродского написать рекомендацию Довлатову и попытаться отправить его в МакДоуэлл хотя бы недели на две, чтобы он мог отдохнуть и спокойно пописать. Иосиф сказал, что сам об этом думал, но уверен, что Довлатов там запьет и что-нибудь вытворит. И это испортит его, Иосифа, репутацию и напрочь закроет двери для всех русских.

Глава двадцать первая

«У Бога добавки не просят»

Оглядываясь на долгие годы — почти четверть века, — прожитые «в окрестностях Довлатова», я нахожу удивительное сходство его характера с характером литературного идола нашей юности Эрнеста Хемингуэя. На старости лет мои сверстники делают пренебрежительные гримасы, когда слышат это имя. Видите ли, мы его переросли. И поколение наших детей оказалось к нему равнодушным. Но в начале шестидесятых замечательный писатель, супермен, путешественник, отважный воин, не раз глядевший, не мигая, в пустые глаза смерти, будоражил наше воображение. Разговаривали мы друг с другом хемингуэевским телеграфным стилем: короткие фразы, загадочный подтекст, который Довлатов называл «великой силой недосказанного». А слова — коррида, сафари, розадо, Килиманджаро — звучали как заклинание. Фотографии бородатого папы Хэма в рубахе, похожей на рыболовную сеть, висели у нас над столами.

Жизнь Довлатова ничем не напоминала хемингуэевскую. Хемингуэй не служил охранником в уголовном лагере, не обивал безнадежно пороги редакций, не эмигрировал в другую страну и не умер от инфаркта. И после смерти его не настигла невероятная, непостижимая популярность. Слава, как тень, сопровождала его в течение жизни, а уже лет через двадцать после смерти даже соотечественники стали о нем забывать.

А Довлатов в возрасте двадцати трех лет не ловил кайф в парижских ресторанах «Куполь» и «Ротонда», не дружил с Дос Пассосом, Эзрой Паундом и Скоттом Фицджеральдом, не воевал в Испании, не ловил форель, не убивал тигров, не якшался с тореадорами, не жил на Кубе, не сочинил три прекрасных романа и не получил Нобелевской премии.

И тем не менее между ними было много общего. И к тому, и к другому писателю применимо удачное довлатовское выражение «сквозь джунгли безумной жизни».

Они жили в разные временные отрезки ХХ века, на разных континентах и говорили на разных языках. И тот, и другой считали свой язык, вернее, слово, высшим проявлением человеческого гения и подарком Бога, в которого оба не верили. И обращались оба писателя со словом бережно, экономно и целомудренно.

Недаром одним из любимых стихотворений Довлатова было стихотворение Гумилева «Слово»:

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо Свое, тогда

Войны останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя

Слово проплывало в вышине…

Хемингуэй и Довлатов, как, впрочем, многие литераторы в юности, писали стихи. Свои поэтические попытки Довлатов впоследствии назвал «игры месяца молодого», но, по словам Бродского, почтительное отношение к пишущим стихи и ощущение, что проза должна мериться стихом, у него осталось на всю жизнь.

Оба писателя начинали свою профессиональную деятельность как газетные журналисты.

Хемингуэй работал в «Канзас-Сити стар», a позже — в «Торонто стар». Довлатов работал в «За кадры верфям» и в «Советской Эстонии».

Любимым писателем Хемингуэя в ранней юности был Киплинг, а из русских классиков — Толстой и Достоевский. Довлатов, в силу своего характера, не позволявшего ему любить тех, кого любят все, назвал своим любимым писателем Куприна. Я думаю, что на самом деле проза Куприна была тем уровнем, которого Довлатов хотел достичь как профессионал.

Близким другом Хемингуэя был Джон Дос Пассос, один из самых любимых американских писателей Довлатова после Шервуда Андерсона. Шервуд Андерсон называл себя рассказчиком. Так же называл себя и Довлатов. Позже и Хемингуэй, и Довлатов очень высоко ценили Джойса.

Обоих писателей ввели в официальный поток литературной жизни поэты. Эзра Паунд, под чьим влиянием находился молодой Хемингуэй, знакомя его с литературным агентом Мэдоксом Фордом, рекомендовал его как «тончайшего и блистательного стилиста». Бродский, рекомендуя Довлатова в журнал «Нью-Йоркер», назвал его «замечательным стилистом».

Хемингуэй никогда не учился в университете и никогда не жалел об этом.

Довлатов был отчислен с третьего курса университета и тоже не убивался по этому поводу.

Хемингуэй трансформировал способ самовыражения американцев и англоговорящих людей во всем мире (разумеется, читавших его произведения), и создал «как бы» простую, лаконичную, моментально узнаваемую манеру речи.

Проза Сергея Довлатова прозрачна, лаконична и узнаваема по прочтении первой же фразы.

В 1927 году Дороти Паркер, рецензируя сборник рассказов Хемингуэя «Мужчины без женщин» писала: «Его фразы просты и незамысловаты. Кажется, что нет ничего проще, чем имитировать его стиль. Но посмотрите на молодых писателей, пытающихся подражать Хемингуэю. У них получаются пародии, потому что его стиль неотделим от существа повествования и, в особенности, от морального отношения к происходящему. Его цель была избежать нравоучений и осуждения героев в любой форме».

Не этими ли словами можно характеризовать прозу Довлатова? В своих рассказах он никогда не осуждает героев и скрупулезно выполняет христианскую заповедь «не суди и не судим будешь». Если бы он поступал так же в жизни, цены бы ему не было.

В юности Эрнест Хемингуэй создал свой собственный кодекс чести, основанный на правде и верности, но не сумел следовать ему и не взял высоко поставленную им самим планку честности и благородства. Он совершил в жизни много ошибок, которые сам называл провалами. Он изменял своим принципам, своей религии, своим женам. Только литературе он не изменил ни разу. И когда осознал, что как писатель он не может больше быть равным себе, что он исчерпал себя, — жизнь потеряла смысл. Наступила глубокая депрессия, с которой он не сумел