Идя на прогулку, свидание и т. п., я каждый раз видел величественную фигуру старшего надзирателя, опирающегося на длинную саблю и орлиным взором фельдмаршала озирающего свои владения и чувствовавшего себя царьком, и, поистине, он был царьком.

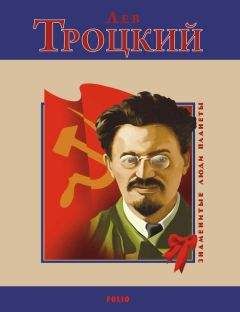

Фамилия этого старшего надзирателя была — Троцкий.

Однако политические заключённые были исключены из его ведения. Режим для них был значительно более суровый, чем для уголовных. Надзор за ними был поручен двум жандармам, и тюремные надзиратели к ним совсем не допускались. Изоляция соблюдалась самая строгая. Принимались самые тщательные меры к тому, чтобы воспрепятствовать им какое-либо сношение друг с другом. Рядом со мною, в соседней камере, сидел товарищ по делу, с которым я все время перестукивался; но увидеть его мне впервые удалось лишь после того, как мы были с ним такими близкими соседями в течение года.

Тем не менее, несмотря на все эти строгости, мы всё-таки сносились друг с другом путём перестукивания и контрабандных разговоров через окна. Таким путём я узнал, что Бронштейн незадолго до своего ареста стал марксистом (действительно стал). Меня это естественно обрадовало, и мне очень хотелось повидаться с ним и побеседовать, чтобы убедиться, насколько глубок и основателен происшедший в нём переворот. Я не мог себе представить, чтобы Бронштейн, так резко осуждавший марксизм, как низменное учение лавочников и торгашей, мог целиком и без оговорок принять эту точку зрения.

Кое-что мне удалось слышать через окно во время затевавшихся там споров. Но этого было мало для того, чтобы составить себе точное суждение; разговоры были коротки, торопливы, отрывочны и часто на самом интересном месте прерывались вмешательством жандармов.

Надо признать, что и в этих отрывочных спорах Бронштейн умудрялся обращать внимание даже посторонних (более интеллигентных уголовных) нечистоплотностью своих приёмов. Хорошо усвоив все приёмы «Эристики» Шопенгауэра, он и тут в тюрьме часто слишком явно обнаруживал, что заботится не столько о торжестве правды, сколько о том, чтобы в данный момент сразить своего противника в глазах слушателей, хотя бы путём предательской логической подножки. Он как будто боялся, что жандармы прекратят спор прежде, чем он успеет добиться нужной ему во что бы то ни стало победы. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь, кроме него, в его присутствии остался победителем: и все средства, ведущие к цели, были хороши.

Такое его отношение к противникам уже тогда очень возмущало меня (да и не только меня, конечно). Я старался объяснить себе это тем, что он слишком чувствовал своё превосходство, был всегда уверен в своей победе во всяком словесном турнире и был потому небрежен в выборе средств, торопясь поскорей отделаться от слабого противника, которому всё равно суждено быть сражённым.

На этой почве у нас неоднократно возникали ссоры, и мы подолгу не говорили друг с другом. Как у новообращённого, однако, у него была сильная потребность к излиянию, тем более, что больше некуда было давать выход бьющей через край жизненной энергии. И, может быть, этим надо объяснить, что он всегда первый протягивал руку примирения. Меня это всегда очень трогало, тем более, что оно так резко противоречило всему складу его властного характера.

Однажды утром я был разбужен знакомым стуком в стену: меня спешили предупредить, чтобы я, когда буду в уборной, подобрал на полу коробочку из-под спичек: там будет записка от Бронштейна.

В это время к нам ещё не пропускали никаких книг со стороны, ни газет; и письменные принадлежности запрещались. Путём невероятных ухищрений нам иногда удавалось достать маленький клочок бумаги и обгрызок карандаша. С большими предосторожностями писалась маленькая записочка микроскопическими буквами (для экономии бумаги) и самыми замысловатыми путями доставлялась адресату, часто находившемуся не дальше соседней камеры. Понятно, что очень часто корреспонденция не доходила по назначению, погибнув на одном из этапов.

Можно себе представить мою радость, когда из подобранной мною коробочки из-под спичек я извлек объёмистую записку, — целое послание, написанное хорошо знакомым мелким, чётким почерком.

Это было настоящее литературное произведение, там более ценное, что я уже давно никакой литературы, ни писанной, ни печатной, не видал, не считая, конечно, Житий Святых и редких, проходящих строгую жандармскую цензуру и потому официальных и сухих, писем от родных.

Бронштейн, при своей кипучей деятельной натуре, стремящейся к властвованию и повелеванию, понятно, более всех нас должен был тяготиться вынужденной бездеятельностью под замком в четырёх стенах маленькой каморки, и с жадностью ухватился за подвернувшиеся случай, чтобы в литературном упражнении разрядить хоть часть накопившейся и льющей через край энергии и хоть на бумаге излить свою злобу и негодование на тех, которые так неожиданно и так жестоко прервали его деятельность, рисовавшую для него такие яркие перспективы.

А задача была для него, в этой записке, нелёгкая. Он должен был изложить в ней всю историю своего ареста, обстоятельств его сопровождавших, и свои показания на допросе у жандармов. Написать все это надо было так, чтобы дать мне полное понятие о том, как все это произошло, и, вместе с тем, не дать улик против себя, в том случае, если записка будет перехвачена. И он выполнил это мастерски. Письмо было полно искромётного сарказма, злой сатиры — блестящий памфлет.

Надо помнить, что в то время политические дела не разбирались даже тем упрощённым судебным порядком, каким они велись после 1904 года и до революции. Судебная реформа Александра II не коснулась дел политических, и они велись в дореформенном порядке. Не было ни гласности, ни публичности, ни прочих атрибутов действительного суда. Обвиняемые допрашивались жандармами, при чём им не только не предъявлялись показания их товарищей по обвинению, но и показания «свидетелей», осведомителей и прочих. Они не были субъектами судебного разбирательства, а только объектами, материалом, из которого жандармы, вместе с другими ингредиентами, стряпали более или менее стройное «дело», по которому в Петербург чиновники министерства юстиции и внутренних дел поставляли приговоры.

Тогда ещё не был в ходу, ставший впоследствии для политических заключённых обязательным, обычай отказа от показаний, и большинство обвиняемых совершенно наивно длинными показаниями всячески старались выгородить себя. Понятно, что все это было совершенно бесполезно, потому что уже фактом ареста приговор обыкновенно был предрешён.

Бронштейн, конечно, не мог этого не знать. Если же он всё-таки давал длиннейшие показания, то, я думаю, не столько для того, чтобы себя выгородить (он знал, что жандармы не верят его «1001 ночи», как они называли его показания), сколько для того, чтобы разрядить накопившуюся энергию, злобу и негодование и удовлетворить писательской потребности: хотя он сам этого, вероятнее всего, не сознавал. Как, между прочим, видно из этой первой записки, он и перед жандармами не прочь был, прибегнуть к своей «неотразимой логике». Но первую же его попытку сойти со стези «1001 ночи» и обосновать своё alibi «по логике и здравому смыслу» допрашивавший его жандармский полковник оборвал коротким: «А по закону наоборот».