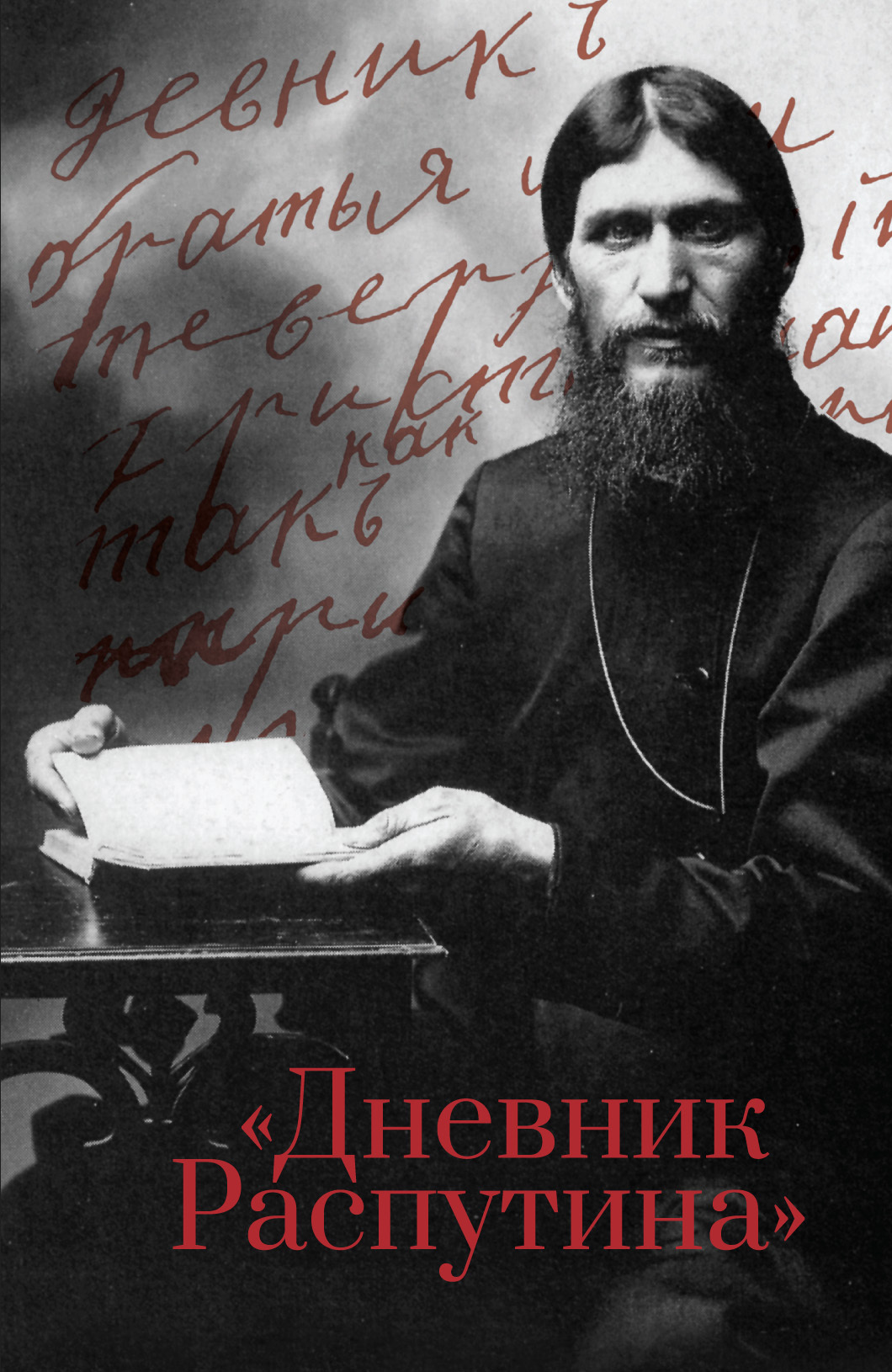

в этот раз?

Прежде всего отметим, что в этой публикации не упоминается год поступления «Дневника» в архив – говорится лишь о том, что он передан 14 марта некоему «товарищу Максакову» [75]. Однако, судя по дальнейшему изложению, публикаторы не сомневаются в том, что «Дневник» в той редакции, которая попала в архив, был составлен в начале 1920-х гг. (или к началу 1920-х гг.). Ничего не пишут они и о копии, изъятой у А. А. Вырубовой. Собственно, и сам текст издаваемого «Дневника» они корректно называют копией, указывая, что «за такими “копиями” зачастую скрываются фальшивки» [76].

Таким образом, следует признать: Д. А. Коцюбинский и И. В. Лукоянов изначально ничего не утверждают, заявляя о необходимости настороженного отношения к «Дневнику». Повторяя ранее сказанное, они упоминают и фальшивый «Дневник Вырубовой», полагая, что данное обстоятельство следует учитывать при разговоре о публикуемом ими материале, «поскольку оба текста в ряде существенных моментов весьма перекликаются друг с другом». – Оба «Дневника» имеют сходным образом оформленные титульные листы; состоят из отдельных и законченных сюжетов, не всегда связанных друг с другом; дублируют прозвища некоторых исторических персонажей; упоминают одни и те же факты, отсутствующие в других источниках. Наконец, в обоих текстах идейная матрица схожа [77].

Но при этом Д. А. Коцюбинский и И. В. Лукоянов отмечают и существенные отличия: в «Дневнике Вырубовой» фактологической основой в значительной степени являются материалы, содержавшиеся в стенографических отчетах допросов и показаний, данных в 1917 г. Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства бывшими министрами и сановниками царского времени, а также в опубликованной переписке последнего царя с супругой [78]. В «Дневнике Распутина», наоборот, значительно больше историй, не имеющих подтверждения в документальных публикациях. Кроме того, с точки зрения стиля, «Дневник Распутина» более соответствует речевой стилистике «старца» и ни в чем не противоречит его психологическому облику. «Однако даже если исходить из того, что данный документ – ’’апокриф”, – утверждают публикаторы, – это ни в коей мере не означает, что содержащаяся в нем информация не имеет под собой достоверной исторической канвы» [79].

Получается, что, не утверждая достоверность «Дневника» – как дневника Гр. Распутина, они не желают признавать изначальную ложность помещенной там информации. С этим утверждением трудно не согласиться, хотя и с одной существенной оговоркой: ведь и «Дневник Вырубовой» – доказанный фальсификат, имеет под собой историческую канву (правда, используемую крайне вульгарным, даже хамским образом). «Форма», как известно, достаточно тесно связана с «содержанием»: фальсификаторы не могли бы кардинально изменить приемы своей работы, использованные при подготовке первой литературной подделки, если захотели бы повторить свой сомнительный «успех» при подготовке второй. К сожалению, Д. А. Коцюбинский и И. В. Лукоянов не стали проводить детальную текстологическую экспертизу, сравнивая «Дневник Вырубовой» и «Дневник Распутина», ограничившись предположением о том, что многие сюжеты «Дневника Распутина» имели документальные подтверждения, впоследствии утраченные, либо еще не обнаруженные исследователями [80].

Если согласиться с этим предположением, то следует признать возможным существование неизвестного нам первоисточника («прототекста»), с которым работали составители «Дневника Распутина». Но важно не только это. По мнению публикаторов, «Дневник Распутина» представляет собой «историко-психологическое целое», а не мозаику из небылиц, использованных в пропагандистских или коммерческих целях. Но ведь «Дневник Вырубовой» был создан именно в пропагандистских целях! Следовательно, мотивация, заставившая П. Е. Щеголева и А. Н. Толстого написать его, не применима к «Дневнику Распутина». Значит, указанные авторы не должны рассматриваться как его создатели.

Кто же тогда?

Д. А. Коцюбинский и И. В. Лукоянов вновь вспоминают А. Н. Лаптинскую, вполне обоснованно указывая, что упоминание ее как «стенографистки», записывавшей речения Гр. Распутина, потенциальным фальсификаторам было невыгодно: в ближайшем окружении «старца» было много образованных женщин, в том числе и М. Е. Головина («Муня»), готовившая к публикации изречения Распутина еще при его жизни. Поставив вопрос о том, почему именно А. Н. Лаптинская фигурирует в качестве особы, записывавшей слова «старца», публикаторы «Дневника Распутина» ответа на него не дают, задаваясь другим: зачем Гр. Распутину было нужно рассказывать о себе, о своих близких, о своих отношениях с царской семьей кому бы то ни было?

Ответ на этот вопрос Д. А. Коцюбинкий и И. В. Лукоянов связывают с оценкой психологического состояния «старца». Этой оценке посвящено немало страниц их «Предисловия». Итог однозначен – публикаторы констатируют психологическую потребность Гр. Распутина «в надиктовке внутренне раскрепощенных откровений “житийного толка” близкому человеку», якобы вытекавшую из тех обстоятельств и того душевного состояния, в которых оказался сибирский странник в последние два года жизни [81].

Попытавшись доказать, что потребность «надиктовывать» воспоминания у Гр. Распутина была, публикаторы, тем не менее, парадоксальным образом констатировали, что ответа на вопрос о существовании подобных записей и их возможного отношения к «Дневнику Распутина» пока не имеется. В таком случае, вполне закономерно другое вопрошание: какой смысл говорить о теоретической возможности подобной «надиктовки», если «Дневник Распутина» с ней может связываться только гипотетически?

Очевидно, понимая некоторую ущербность своих заключений, публикаторы в конце заявляют, что спор о том, является ли «Дневник Распутина» подлинным документом или подделкой, на сегодня не завершен. «Однако, – продолжают они, – чем бы ни завершился этот диспут, ясно одно: “Дневник Распутина” в любом случае вызывает бесспорный интерес – в первую очередь благодаря обилию фактов и сюжетов, не имеющих аналогов в известных на сегодня литературных документах». Даже если признать «Дневник Распутина» произведением литературных мистификаторов, то и в этом случае следует дать высокую оценку степени их погруженности в тему и отдать должное их таланту [82]. Резюмируя, Д. А. Коцюбинский и И. В. Лукоянов, утверждают, что этот «Дневник» можно рассматривать «не просто как возможный опыт исторической мистификации, но как своеобразный исторический источник, требующий тщательной проверки» [83].

Указание на необходимость «тщательной проверки» этого «своеобразного исторического источника» следует особо подчеркнуть: получается, что публикаторы «Дневника Распутина» вовсе не утверждают факт его подлинности (то есть его составление А. Н. Лаптинской или кем-либо другим). Они обращают внимание на то, что это – интересный источник, даже если признать безусловно доказанным то, что его составили уже после смерти Гр. Распутина неизвестные литературные мистификаторы. С последним трудно спорить: действительно, «Дневник» представляет определенный интерес – и для социальных психологов, и для профессиональных текстологов, и для историков, изучающих формирование и распространение мифов. Подводя общие итоги, я еще вернусь к этому обстоятельству, сейчас же хочу заметить иное: сам факт публикации «Дневника Распутина» вызвал появление резких по форме критических публикаций, в которых Д. А. Коцюбинского и И. В. Лукоянова называли современными «Щеголевыми», то есть обвиняли в сознательной фальсификации. Наиболее четко это