обрушиваясь, превращаются в искристый фейерверк. В продолжение всей оккупации доступ к бретонским берегам нам был закрыт германской военной администрацией, в глазах которой обладание в тех краях родовым домом не являлось достаточным основанием для прогулок по пляжу. Не исключено, что понадобились как раз этот физический, пуповинный, разрыв с морем и долгая разлука, чтобы в моей голове метаморфоза обрела завершение.

Как мне кажется, всегда имелся некий посредник между мной и морем, а именно музыка, вклад которой, возможно, был решающим или по меньшей мере только ей одной было под силу сыграть важную катализирующую роль. В ту пору я с радостью открывал для себя Вагнера и Дебюсси. Непрерывный наплыв аккордов, никогда не находящих покоя крепко поставленной тональности, напоминал море, накатывающееся волна за волной вопреки его обманчивому постоянному отступлению. С другой стороны, в моей памяти не сохранилось никаких сильных и неожиданных откровений, происшедших в Опере или зале «Плейель»; между тем я знаю, что с самого начала 40-х годов не мог слушать «Пелеаса» или «Тристана» без того, чтобы не почувствовать, как меня вдруг начинает качать на опасных и коварных волнах, как мое тело сопротивляется некоему жидкому, неведомому, подвижному, иррациональному миру, который жаждет меня поглотить и чье не поддающееся описанию лицо одновременно является ликом смерти и желания, — давняя и устойчивая иллюзия в ходу на нашем Западе со времен Платона и кончая Гегелем, и даже Хайдеггером, она пронизывает всю христианскую традицию, для которой этот мир — всего лишь видимость, таящая другой, более «истинный», мир, началом которого может стать лишь наше окончательное и счастливое потопление.

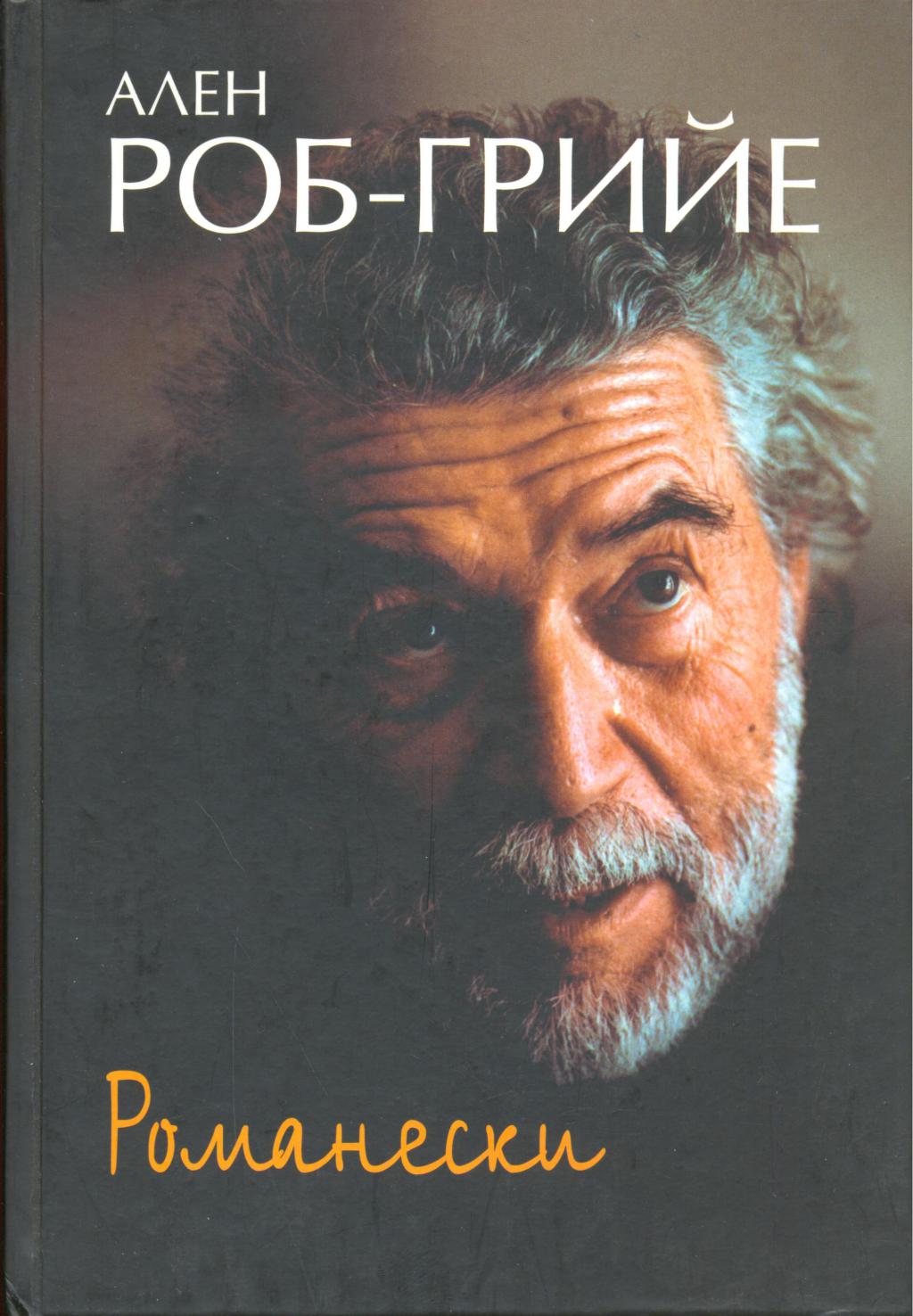

Когда через четыре года после оккупации я наконец сел за написание романа, то сделал это не в указанных целях, а, напротив, для того, чтобы отреагировать на смертельное искушение смешать уничтожение с высшим наслаждением, утрату сознания — с расцветом, а также отчаяние — с красотой души. В самых первых моих опубликованных книгах я повел борьбу с такой убедительной отвагой (поддержав свои укрепленные позиции несколькими полемическими статьями в форме прозрачно-ясной теории), что оказалось весьма трудно найти в высказанных тогда в мой адрес оценках, как благоприятных, так и отрицательных, какой-либо — пусть даже нечеткий — след чудовищ, против которых я ратоборствовал. То был, разумеется, Морис Бланшо, ну и кое-кто еще. А другие, все прочие?

Удивительно, однако, что столько читателей, не вовсе лишенных способности понимать и думать, позволили злоупотребить собой в такой степени. Когда сегодня я открываю «Соглядатая» или «Ревность», прежде всего мне бросается в глаза трудная и неустанная борьба голоса рассказчика, а именно Матиаса-путешественника, а затем голоса безымянного мужа, с бредом, который, их подстерегая, обнаруживает себя во многих оборотах и, в итоге, многократно берет верх на протяжении одного параграфа. Из этого следует заключить (увы, в аналогичном положении оказываюсь и я, когда читаю других), что воспринимать вышедший из-под пера писателя текст во всей его сложности — дело очень трудное, особенно если он несколько закручен. Тем не менее я счел бы исключением Ролана Барта, преподать которому урок хитрости и лукавства не способен никто. В схватке со своими личными демонами он всегда упорно искал некий нулевой градус письма, не веря в его возможность. Моя так называемая анахромность, «белизна», — она была не чем иным, как цветом моего герба, — достигла названной точки лишь для того, чтобы питать его словоизлияния. Я вдруг обнаружил себя произведенным в «объективные романисты» или, что еще хуже, в того, кто тщится попасть в их когорту, но из-за абсолютного невладения ремеслом оказывается всего лишь дюжинным писакой.

В кабинете, который здесь, в Нью-Йоркском университете, мне был предоставлен на несколько месяцев, не далее как вчера я случайно напал на испещренный пометками экземпляр «Соглядатая», забытый среди разнокалиберных полок и полочек одним из моих предшественников: он, видимо, основательно прошелся по книге, при всем при том испытывая к ней, мало сказать, отвращение. Всякий раз, когда этот человек оказывался перед приготовленной для него как читателя грубо замаскированной волчьей ямой, он прыгал в нее «солдатиком» и, торжествуя, отмечал на полях ошибку, совершенную мной по отношению к моей ненавистной системе. Как же этот профессор не заметил, что Матиас, в явном противоречии со всем, что я заявил о честном использовании грамматических времен, рассказывает о днях, проведенных на острове, в третьем лице и в совершенном времени, а тем более должно было его насторожить, что в решительных моментах рассказа названный персонаж внезапно перебивает себя сказанными в настоящем времени фразами, словно вырывающимися из-под его контроля. Но, боги великие, — не из-под моего! Пусть, по крайней мере, обо мне судят по справедливости! Матиас (или, точнее, текст, который говорит за него) прибегает к традиционному языку неопровержимой истины потому, что старательно скрывает брешь в своем способе употребления времен. Так же педантично, словно это геометрический парапет, он описывает окружающий мир, предательства которого опасается, — единственно оттого, что ему ужасно хочется его обезвредить. Впрочем, морское чудовище (то, которое пожирает маленьких девочек) определенно присутствует на страницах книги, в ее конце, и почти сразу обнаруживается, что Матиас, готовый потерять сознание, уже потерял почву под ногами.

Что до отсутствующего рассказчика в «Ревности», то он подобен пустому месту в тексте, основанном на вещах, которые его взгляд тщится упорядочить, удержать вопреки заговору, ежесекундно угрожающему обрушить хрупкие леса его «колониализма»: буйная растительность тропиков; приписываемая неграм опустошительная сексуальность; бездонные глаза его собственной супруги и весь этот параллельный, чудовищный мир, состоящий из шумов, окружающих дом. Как случилось, что так мало говорилось о роли уха в этом романе, отданном, как считают, лишь одному чувству — зрению? По меньшей мере отчасти причина лежит в приводящей в замешательство технике «пустого центра», которая начала развиваться прежде всего в «Резинках» и к которой нам предстоит еще вернуться.

Однако встает более общий вопрос, на сей раз адресованный автору. Зачем усложнять чтение романа таким количеством капканов и волчьих ям? Иными словами, зачем текст должен содержать в себе ловушки? И как работают эти ловушки? Что это за странные отношения, которые я поддерживаю с необходимо-нужными мне читателями, коли я делаю все для того, чтобы ввести их в заблуждение, а затем и в замешательство? Дать ответ, конечно, нелегко, но попытаемся… иначе вперед не продвинуться.

На меня давят со всех сторон: почему бы вам не говорить проще, доступнее для публики; отчего бы не сделать усилие для того, чтобы вас лучше понимали? И так далее. В любом случае эти претензии абсурдны. Я пишу прежде всего, находясь,