Вопрос, поставленный «серебряным веком», звучит так: спасает человека культура или не спасает? То есть возможно ли положительное преображение жизни на фундаменте культуры? Символизм и футуризм видели в жизнестроительстве цель, акмеизм ее из программы исключил, но все три течения вдохновляются этой проблематикой как исходной.

Символисты ощущали себя пророками, нашедшими в искусстве адекватную форму своим теургическим озарениям. Правда, тем самым пророков они низводили до ранга поэтов, что Блок, например, переживал как падение.

Но то, что для Блока и Вячеслава Иванова — печаль, для их учеников стало радостью и освобождением. Чуждая априорной мистике молодая редакция «Аполлона», поддержанная Брюсовым, обнаружила, что «живой язык богов» уже давно обрел свою земную эстетику, усвоен и переработан культурой. И дело поэта в первую очередь — культурное, а не теургическое. Художественное творчество вне культурной рефлексии невозможно.

Так было расчищено место для акмеизма, открывшего в храме Логоса цех поэтов, но самого святилища не покинувшего.

И в акмеизме, и в футуризме реализованы исключительно символистские потенции и интуиции.

Если акмеисты оказались бунтующими столичными детками символистов, то футуристы — их провинциальными духовныpми детьми. Ибо футуризм есть, по определению, «пророчество», реализованное через «самовитое слово» заполонивших столицы «будетлян».

Конечно, футуристы полагали себя не последними, а первыми (символисты ведь изначально тоже утверждались в этом качестве). Но о главном молчали: для того чтобы ощутить начало, надо прежде всего осознать конец. В известном смысле футуристы пошли еще дальше символистов — по ими открытому пути. Старшие изнемогали от эсхатологических предчувствий, от переживания разлада с «мировой душой» и т. п. Младшие, почуяв конец определенного типа культуры, возрадовались: предки изжили себя и исторически, и, главное, метафизически — их вечность рухнула, «Бог умер». И я теперь «пришел сам». Рывок в пустоту не мог не опрокинуть их в лоно родимого хаоса, к праязыку, к язычеству, к примитиву, к младенческому словотворчеству, к пылкой юношеской ангажированности идеологией новаторства.

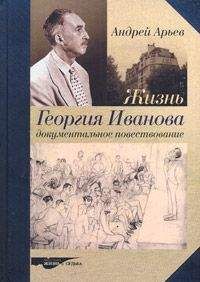

Жизнестроение в культуре «серебряного века» оборачивалось жизнекрушением. Этот отрицательный опыт в перспективе XX столетия раскрыл себя как доминирующий экзистенциальный опыт творца. Он универсален и прямо связан с условиями пребывания личности в современном мире. «Допустим, как поэт я не умру, / Зато как человек я умираю» — вот что остается сказать Георгию Иванову на склоне дней.

Религиозно-философским девизом этой культуры были слова: «а realibus ad realiora» — «от реального к реальнейшему», эпиграф к трагедии культуры «серебряного века».

Отвечая на вопрос поэта «Кто уловил тот миг, когда за бытием / Иное бытие раскроется нежданно?», можно было повредиться умом, что и случилось с простодушным лирическим героем «Поэмы в нонах» Владимира Пяста как раз в пору литературного дебюта Георгия Иванова. Вскоре он посвятил Пясту стихи о «Бродячей собаке», но в печати посвящение снял: мгновение кануло, лик поэта затуманился, осталось его подобие, образ лунатика с неподвижным белым лицом и лихорадочной внутренней жизнью, как у каждого почти из людей «серебряного века» — с их эфемерными дружбами: «Вот жил поэт Владимир Пяст. Был очень талантлив… и не написал ничего замечательного. Жил трудной, мучительной, страшно напряженной жизнью — но со стороны эта раздирающая его жизнь ничем не отличалась от праздной и пустой жизни любого неудачника из богемы. Он ощущал себя — и, должно быть, справедливо — трагической фигурой, но был по большей части попросту нелеп. <…> Он был очень щедр, добр, услужлив, вежлив. Но все его как-то сторонились <…>. Повторяю, он был одареннейшим человеком. Но и стихи его как-то неприятно действовали — никому они не нравились».[3]

Не будем здесь говорить о всех отзывах на стихи самого Георгия Иванова его первой, петербургской, поры. И все же заметим: большей части пишущей рецензии литературной братии они казались «неприятными», мало кому «нравились» – при том что в «одаренности» молодого автора тоже редко кто сомневался.

На своевольном сдвиге и неуловленном миге сфокусировано все искусство «серебряного века», в том числе искусство Георгия Иванова. Один из немногих, он готов был признаться — и признавался: «реальнейшего» в искусстве не обнаруживается. Оно подменено «соответствиями», вспышками ослепительного – и потому себе довлеющего — озарения. В искусстве сущее демонстрирует свою конечность, невозможность стать существованием.

Скрытый источник стремительно нарастающего в зрелые годы трагизма лирики Георгия Иванова — в этом переживании.

На мистические откровения людям «серебряного века», по круговому молчаливому согласию, не возбранялось ссылаться как на данные реального опыта. Вот и Георгию Иванову тайна поэзии, ее очарование открылись в сомнамбулическом видении: петербургской ночью в спальной кадетского корпуса неизъяснимой красоты голос прочитал для него единственного, для его внутреннего слуха «Выхожу один я на дорогу…».

С тех пор его лирика находилась под знаком этого стихотворения. Несколько умозрительно мистическое чувство материализовалось у Георгия Иванова в первых же стихотворных опытах, в лирике с сюжетами об иноческом послушании и причастности тайнам «небесной горницы».

Ненавязчиво Георгий Иванов причислял себя к тому «уходящему навсегда» типу поэтов, с которыми все еще творятся чудеса. Стихи живут прежде всего отсветом «нездешнего события». Сам поэт называет это дополнительное измерение «действительным чудом поэтической „вспышки"». Поэтому главное для него в искусстве не что и не как . Главное — «frisson inconnu»[4] — нечто «схожее с майской грозой». Рефлексия, заданная всем новым искусством, символизмом прежде всего. «Из жизни медленной и вялой / Я сделал трепет без конца», — утверждал Брюсов («Золото», 1899).

При такой постановке вопроса как проваливается в что, уничтожая собственную формальность и открывая путь трепещущей внутренней, более содержательной, чем внешняя, гармонии. О ее превосходстве было известно еще древним.

Необходимый для свободного развития отроческий искус сказать «последнее слово» в области прекрасного, искус спонтанного новаторства Георгием Ивановым овладел рано, но избавился он от самовитых иллюзий и слов на удивление безболезненно.

Название первого сборника стихов Георгия Иванова «Отплытье на о. Цитеру» прямо отсылает в прошлое, к началу XVIII века, к переложенной Василием Тредиаковским «забавным слогом» отечественного рококо «Езде во Остров Любви», эротической аллегории Поля Тальмана. Лишившись в кадетском корпусе отпуска из-за обнаруженного у него и конфискованного романа Михаила Арцыбашева «Санин», Георгий Иванов пишет 11 октября 1910 года Михаилу Кузмину: «Не можете ли Вы мне посоветовать, где можно достать (в каком издании ) стихи Тредиаковского?»

Не будем и преувеличивать: Тредиаковский остается в литературном подтексте книги, своим заглавием прежде всего обязанной шедевру Антуана Ватто. И в этом смысле можно говорить о «новом рококо» Георгия Иванова, «в духе „Галантных празднеств" Верлена», как определил его Е. Г. Эткинд. Рококо, имитирующем не столько Верлена (самого вдохновлявшегося в названном цикле 1869 года живописью Ватто), сколько манеру первого «мастера галантных празднеств».

Не имея в кадетском корпусе особенных успехов в языках (все же французский шел лучше немецкого), Верлену юный поэт в ту пору явно предпочитал Северянина, о чем говорит подзаголовок сборника — «Поэзы». Жанр скорее «галантерейный», чем «галантный». О самостоятельности содержания стихов «Отплытья на о. Цитеру» говорить тоже не приходится. Лучшее, что в них есть, так это, по словам Вадима Крейда, «наивно-простодушный вкус, напоминающий некоторых художников „Мира искусства", например Борисова-Мусатова…».

В духе Борисова-Мусатова декоративно поданный пленэру Георгия Иванова найти можно — в первом же стихотворении сборника. Но с той же долей вероятности рассмотришь в нем и стилизацию в манере Константина Сомова. Важнее тут общая зависимость юного поэта от новых, захвативших Европу и Россию начала XX века художественных течений, от ар нуво — своего рода республиканского рококо, выступившего против чопорного, лишенного духа живой игры «серьезного» искусства, как это было с самим рококо в начале XVIII века, с его экзотикой, каковой в новую эпоху отчасти стало народное творчество.

Георгий Иванов не теоретизировал, он вбирал то, что носилось в воздухе. В том числе и из духовных веяний, благоприобретенных ко времени его поэтического дебюта отечественным модернизмом.