С. Парнок

Б. Пастернак и другие

<Отрывок>{67}

<…> Пастернак и — Брюсов, и — Асеев,[254] и — Третьяков,[255] и — Эренбург, и — Тихонов,[256] и — Антокольский, — эти созвучия более или менее пикантны, да и то скорее в психологическом, чем в литературном смысле.

Но вот два созвучия, которые не могут не волновать: Пастернак и — Мандельштам, Пастернак и — Цветаева.

Мандельштам и Цветаева в пути к Пастернаку! Зачем это бегство? Любовники, в самый разгар любви вырвавшиеся из благостных рук возлюбленной. Отчего, откуда это потрясающее недоверие к искусству? Как могли они, так щедро взысканные поэзией, усомниться в ней и в своем вечном начале? На какого журавля в небе посмели польститься — они, родившиеся с синицей в руках? Какими пустынными путями к обманчивой прохладе воображаемых источников поведет их лукавое марево и вернет ли их опять к тому ключу, который их вспоил? Я слишком ценю этих поэтов для того, чтобы заподозрить их в пустом гурманстве: Пастернак не причуда их вкуса, а страшное и, кто знает, быть может, роковое искушение. Конечно, ни Мандельштам, ни Цветаева не могли попросту «заняться отражением современности», — им слишком ведома другая игра, но ими владеет тот же импульс, то же эпидемическое беспокойство о несоответствии искусства с сегодняшним днем. Их пугает одиночество, подле Пастернака им кажется надежнее, и они всем своим существом жмутся к Пастернаку. <…>

С. Бобров

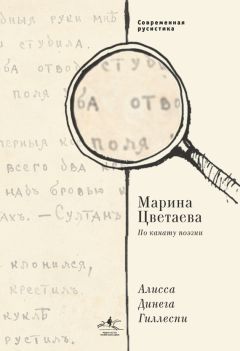

Рец.: Марина Цветаева

Царь-Девица: Поэма-сказка. М.: Госиздат, 1922;

Ремесло: Книга стихов. М.-Берлин: Геликон, 1923{68}

Пожалуй, что только вот с этих двух книг начинается серьезная история М.И.Цветаевой как поэта. Ее первое, почти что детское выступление («Вечерний альбом») при всей наивности сразу поражало своей чрезвычайной свежестью, летучим таким темпераментом напева и хорошей учебой на французах. Если не ошибаемся, главными ее учителями были прекрасная, хоть и мало у нас известная, французская поэтесса Марселина Деборд-Вальмор[257] (1785–1859), П.Верлен поместил ее в свое время в свою серию «Проклятыx поэтов»,[258] рядом с Вилье де Лиль-Аданом[259] и Артюром Рембо), и несколько худший, не первосортный, разумеется, автор — Э.Ростан. Дуэт, конечно, немного странный, но для Цветаевой вообще характерны такие очень непоследовательные и взаимно-противоречивые привязанности. Вторая ее книжка «Волшебный фонарь», как это очень часто бывает у авторов нашего времени, показывала несколько пониженный и основательно ослабевший переход от захлебывающихся юношеской жадностью описаний «всех впечатлений первых дней» к некоторому разочарованию вступления в жизнь, так как она есть. Та юношеская натуга, девическая резвость, глаза на весь мир сразу, все, что очень трогало в первой книге, стало как-то взвинченным, искусственным, фальшивоватым во второй книжке. Кое-что поостыло и возникало у автора вновь исключительно в порядке какой-то труднопостижимой инерции, без существенных внутренних оправданий, а потому и превращалось в нечто достаточно надоедливое. Стремление к искренности, к исчерпанию пережитого обращалось как раз в ту самую искренность, о которой Уайльд хихикнул, что она «поза, и самая невыносимая из поз».[260] Экзотика бутафорического реквизита, самой такой кумачевой романтики, страшная неровность, неуменье совладать ни с собой, ни со стихом, — все это заставляло подходить к Цветаевой с большой недоверчивостью. А на развалинах этих построений возник некоторый совершенно неведомого происхождения русский стиль — ни дать, ни взять козаковская дума.[261] Нам пришлось видеть кое-что у Цветаевой в рукописях за время революции — и все это (громадное количество стихов; Цветаева, сдается, вообще страдает многописанием) было настолько безотрадным, что создавалось впечатление о том, что здесь и ждать больше нечего. Вот теперь две новые книжки: одна относится к 1920 году (по времени написания), другая («Ремесло») обнимает год с апреля 1921 по апрель 1922.

Именно эта-то сказанная руссопетщина является основным говорком автора. Эстетика «Мира Искусства»[262] приучила нас к подкрашенному разными Бартрамами, Поленовыми,[263] абрамцевскими рукодельями русскому стилю. Рерих[264] затем по этой дорожке доехал чуть ли не до каменного века: так все солидно, серьезно поставлено, не без мистагогическиx ухищрений и постаментинов. Цветаева взялась за это дело совсем с другой стороны: ее русский стиль — это бабий вой, как по покойнику голосят, с украшеньицами самого простейшего в этом стиле рода: эдак вроде самых незамысловатых петушков и розанчиков. В это неожиданно врывается напетый на символистах (не Брюсов ли?) стих, с хорошей такой щегольской отделкой, с прочным лаком первых брюсовскиx вещей.

У Марины другой раз (то, что пришлось видеть в рукописях в 1920) появлялась совершенно ей чуждая, по всему ее естеству, по вкусовому ее классу, по значительности ее стремлений — тяга к аxматовщине,[265] но это, видимо, быстро выветрилось, и теперь этого не найдешь. Неровность, срывы остались. Иx особенно много в «Царь-Девице». За отличным напевом в сторону частушки, женской заплачки вдруг возникнет, как кол какой торчит, совершенно не сделанный, не сработанный, никак не склеенный стих вроде:

Толк по полкам прошел безвестный:

«Не будет Девы — нам — Царя!»

И что нам до зари небесной,

Когда земная нам заря!

Тут можно не два восклицательных знака поставить, а сотню, и все-таки это пустое место во весь свой гренадерский рост — и больше ничего. За этим надвигается настырный и совершенно ненужный гиперболизм:

Полк замертво свалился пьяный,

Конь пеной изошел, скача.

Дуx вылетел из барабана.

Грудь лопнула у трубача.

Настоящий Бова-королевич с сытинской литографии:[266] удивляешься, как у автора не хватает чувства юмора, чтобы одернуться вовремя и не наваливать в свои вещи этого кустарного хламу, которым буквально забита вся поэма, так что по ней надо рыскать с карандашом, а иное торопливо переворачивать, чтобы не налететь на эдакого лопнувшего по швам трубача. А если исключить этих лопнувших от удовольствия и неприятностей персонажей, то книга прямо искрится своими отдельными строками, где так отлично, непосредственно понята песня, понят былинный лад. Понят так, как давно не приходилось видеть, как не удавалось никому из писавших в русском стиле, ни Бальмонту (в его «Жар-птице»), ни Клюеву, ни Клычкову,[267] ни Столице, не говоря уж, разумеется, об Есенине и его подражателях. Вот так, например:

Скрытые твои ресницы,

Без огня сожжена!

Отчего я не девица,

А чужая жена!

Отчего-то людям спится,

А мне плачется,

Отчего тебе не мать родная

Я, а мачеха…

Или:

Слабыми руками

Вдоль перил витых,

Слабыми шажками

С лестничек крутых.

Не трубили зорю

С крепостной стены,

В небесах Егорий

Не разжег войны…

Или:

В серебряном нагрудничке,

И кольчики занятные.

А ничего, что худенький, —

На личико приятненький…

…Быстро — руки, вниз — ресницы,

В одной юбке легкой, летней —

То плетуньи кружевницы

День и ночь сплетают сплетни…

…Стоит полоняночка

На башенной вышечке.

Связалась, беляночка,

С тем самым, с мальчишечкой…

И отличные параллелизмы:

И вижу еще я, —

Речет сам не свой, —

Что плачет смолою

Дубок молодой.

Ветвями облапит,

Как грудку — мне — стан,

И капит, и капит

Слезой на кафтан.

Xороший Царь у Марины:

Веселитесь, наши верные народы!

Белогривый я ваш Царь, белобородый.

Круговой поднос, кумачевый нос,

Мне сам черт сегодня чарочку поднес.

Веселитесь, наши руки даровые!

Все хлеба я ваши пропил яровые!

Коли хлеба нет, будем есть овес:

Напитаемся — и личиком в навоз…

…Руxай-руxай, наше царство разваленное!

Красный грянь петух над щами несолеными!

Красный грянь петух: Царь-кумашный нос

Все, как есть, свое именьице растрес!

Вот еще в другом роде:

Черным словом, буйным скоком

Не грешил я на пиру.

На крыльце своем высоком

Дай ступеньку гусляру…

Море:

Оx, стакан твой полный,

Голубые волны!

Оx, медок в нем ценный,

Чересчур уж пенный!

Выпьешь, ничего не

Скажешь, — мед хваленый!

Оx, твой ужин ноне

Весь пересоленый.

Итак, несмотря на ряд провалов, капризов, странных стиховых причуд, вроде четырех строк, одна за другой кончающихся одним и тем же словом,[268] несмотря на непонятность приема, на необычность этого говорка, — все-таки поэма эта маленькое событие в нашей поэзии. Она по-своему удалась Марине, — удалась этой удалью, силой, единством.