Ознакомительная версия.

Но где, когда, кем «установился» такой взгляд?

«Установился взгляд» самим Пастернаком и для самого Пастернака. Это его личная нравственная установка, возведенная для себя в правило. Любое благое намерение, «вымощенное стихами», освобождало его от необходимости этому намерению следовать вне поэтического образа – в образе его жизни.

Очень неожиданный взгляд для зрелой творческой личности, испытавшей еще с детства, в родительской семье, сильное нравственное влияние Льва Толстого. Хотя… Вот что напишет Пастернак в связи с появлением в доме его родителей Скрябина:

«Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедывая сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. Скрябин покорил меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия».

Но, быть может, вместе с самостоятельным творчеством, поисками своего пути и с первыми успехами родился протест против сильного определенного влияния чужой творческой воли, освобождение от которой давало ощущение своей независимости, изначальности?

Но вернусь к Маяковскому. Слава богу сохранилась надпись Пастернака моему отцу Она сделана на фотографии – выкадровке из группового снимка, запечатлевшего стоящих рядом Пастернака и Маяковского. Рука Маяковского локтем, всей тяжестью опущена на плечо Пастернака.

«Ах, как я помню эту минуту! Это было после мороженого со смородиновой почкой у японцев. Я тебя люблю, как любил его. Целую и надписываю тебе и Жене.

твой Б.».

«Дата надписи – 1947 год. Пастернак уже читал нам главы из своего нового романа.

Один знакомый сказал мне:

никогда не осуждайте людей,

особенно советских».

Из письма О. Фрейденберг Б. Пастернаку

(17.11.54)

Мой дед Николай Ливанов, старый актер, в прошлом провинциальный театральный «лев», как-то подсказал мне забавный актерский способ лучшего распознавания незнакомого человека. Дед советовал представить незнакомца в одежде театральной, любого времени и стиля, органически сливающейся с внешностью незнакомца, и развивать дальнейшие отношения через этот воображаемый костюмированный образ. Эта игра-распознавание оказалась очень увлекательной и, что самое поразительное, почти безошибочно верной при отгадке сути характера.

Слева направо: Пастернак, Маяковский, Тамидзи Найто, Вознесенский, Третьякова, Эйзенштейн, Лиля Брик. Москва. 1924 г.

Мы с дедом начали с проверки правильного понимания нами близко знакомых. И сейчас, вспоминая деда, я лучше всего представляю его себе не иначе как франтом в длинном сером сюртуке и сером цилиндре с тяжелой тростью в сильной руке, обтянутой мягкой лайковой перчаткой, – хотя в таком или похожем наряде в жизни его не знал. Мой отец неотделим для меня от рыцарских лат и т. п.

При первом знакомстве я научился правильно «одевать» людей довольно скоро, но, помню, долго мучился, когда однажды дед указал на хорошо, как потом выяснилось, ему знакомую даму, а мне совершенно неизвестную.

Наконец я признался деду, что не могу подобрать ей никакой наряд, а скорее могу представить ее вообще без всякой одежды.

– Угадал! – захохотал дед.

Мне, помню, было страшно неловко перед дамой, когда я оказался напротив нее за гостевым столом, и она пыталась вовлечь меня в какую-то нравоучительную беседу.

…Вчера вечером позвонил Пастернак, сказал, что его давно одолевает какой-то юноша, который пишет стихи, и Борис Леонидович, не в силах отказать, в ответ на нескончаемые мольбы сам просит моих родителей, если найдется место в машине, захватить настырного просителя в Переделкино завтра, в воскресенье.

И вот ранним воскресным солнечным утром той ранней весны я открыл дверь нашего дома ожидаемому незнакомцу. Передо мной, переминаясь с ноги на ногу, стоял малорослый юноша, сутулый, с головой, пригнутой в угодливом – чего изволите? – полупоклоне. Этот нелепый наклон головы, как я скоро подметил, происходил оттого, что природа забыла наделить юношу шеей – голова вытарчивала вперед, казалось, прямо из впалой груди. Юноша тоже некоторое время рассматривал меня наглыми белесыми глазками, а когда заговорил, то отвел взгляд с притворной застенчивостью.

Ливрея, лакейская ливрея с позументом, нитяные чулки и грубые башмаки с аляповатыми пряжками – вот идеальный наряд для этой фигуры! Ох и хорош бы он был, откидывая подножку золоченой вельможной кареты…

Позже, уже после смерти Пастернака, я видел этого юношу в переполненном зале нового театра «Современник», на каком-то утреннике молодых поэтов, где он в черном свитере, ворот которого наползал ему на подбородок, с гнусавыми подвываниями выкрикивал что-то вроде: «Да здравствуют жопы пошире Европы!» – и имел шумный успех.

Но первое впечатление от знакомства с лакеем не проходило.

Лет через двадцать после нашей первой встречи он, в твидовом английском пиджаке, вылез ко мне на улице из новенького автомобиля с книжицей своих стихов, раскрыв которую тут же стал черкать свой автограф, и я отметил, что теперь то место, где должна быть у человека шея, он обозначает кокетливым цветным платочком, завязанным под подпирающий уши расстегнутый ворот рубахи, и хотя голова по-прежнему пребывает в положении «чего изволите?», зато нижняя губа высокомерно оттопырилась, а весь он погрузнел, обрюзг и больше не годится опускать подножку барской кареты, а вполне подходит для встречи именитых гостей на начищенном паркете у парадной лестницы хозяйского особняка.

А недавно я наблюдал его среди гостевой толкучки на приеме в одном из гостеприимных иностранных посольств. Он прижал в углу какого-то респектабельного господина и что-то неумолчно вещал ему через свою совсем по-старчески отвисшую нижнюю губу. Неизменен был цветной платочек на месте шеи, но белый чесучовый пиджак очень уж заметно горбатился на спине, а сильное поредение волос надо лбом компенсировалось спущенными с затылка длинными седыми космами.

И я подумал, что, возможно, недалек тот день, когда обжитая писательская «людская», где наш лакей отвоевал себе теплое местечко, опустеет и будет стоять с запыленными окнами и запертыми дверями – за ненадобностью литературной прислуги.

В Москве на большой юбилейной выставке «Мир Пастернака» я обратил внимание на знакомую мне фотографию в одном из остекленных стендов, снятую польскими гостями пастернаковской дачи в Переделкино в июле 1957 года.

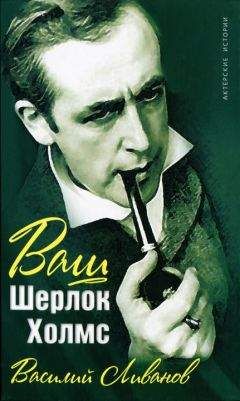

На первом плане Борис Леонидович, нарядный, в белом костюме. За ним на ступенях террасы две фигуры: смеющаяся женщина в накинутом на плечи платке и улыбающийся юнец. Эти двое – моя мать (неузнаваемая для огромного большинства посетителей выставки) и поэт Андрей Вознесенский (должно быть, узнаваемый этим большинством), фигура Пастернака сдвинута к левому краю кадра. Изображение стоящего еще левее, рядом с Борисом Леонидовичем, человека аккуратно отрезано: виден лишь локоть и край пиджака. На всей выставке, торжественно разрекламированной прессой и телевидением как самое емкое и полное отображение жизни и творчества поэта, посетители не увидели не только лица близкого друга Пастернака, прославленного актера Бориса Ливанова, но не смогли прочесть ни одной строчки, адресованной ему поэтом. Случайность ли? Упущение устроителей выставки? Или просто не осталось никаких наглядных свидетельств этой дружеской близости поэта и актера – многолетней, творческой?

Ни то, ни другое, ни третье.

В 1972 году (год смерти Бориса Ливанова) на Западе была опубликована книга Ольги Ивинской – любовницы Пастернака в последний период его жизни. О. Ивинская вынесла в заглавие пастернаковскую строчку «у времени в плену» и, очевидно, как бывший литературный редактор, эту строчку отредактировала: «В плену у времени» – так озаглавлены ее воспоминания. Из этой книги западные читатели и даже литературоведы черпали «правду» о Пастернаке-поэте, о его жизни в обществе и в семье, о его друзьях и врагах.

И черпали, и толковали, и распространяли эту «правду» о поэте, поскольку в России, даже после посмертной публикации пастернаковских стихов, никаких воспоминаний о нем не появлялось. Да и не могло появиться: роман «Доктор Живаго», объявленный державными и литературными властями «антисоветским», оставался под цензурным запретом, и до 85-го года никому не могло прийти в голову, что Россия беременна «гласностью». Не подозревал об этом и А. Вознесенский. Но, удачно назначенный в брежневское правление «левым» поэтом, он, среди немногих советских литераторов, имел возможность часто выезжать за границу, где быстро разнюхал конъюнктуру, сложившуюся вокруг книги О. Ивинской. Шустрый «выездной» поэт сообразил, что сможет освежить на Западе давно увядший интерес к своей персоне, стоит только привязать себя потуже к мировой славе Нобелевского лауреата. Поскольку собственные воспоминания А. Вознесенского о Пастернаке не отличались богатством оттенков, такие оттенки следовало выдумать, а главное, эти выдумки теперь должны обязательно совпадать с оценками людей и ситуаций «по Ивинской». Этими «совпадениями» можно сфальсифицировать правдоподобие «близости» Вознесенского к миру Пастернака. А покуда сведущие люди разберутся… да и когда-то еще это будет? И будет ли вообще?

Ознакомительная версия.