По утру лаяла очумелая собака…

«Духи! Душманы приехали!» — раздалось с улицы. «Молодых пригнали!» — понеслась благая весть от одного к другому. «Где? Откуда?» — и пошло, поехало… Курилки опустели. Все, кто был в казарме, высыпали наружу и теперь заинтересованно всматривались вдаль, туда, где за густыми, но аккуратно подстриженными кустами акации мелькали бритые головы новобранцев.

— Вот они, зайчики, — молвил Киреич и смачно сплюнул под ноги. — Вешайтесь, духи!

— Солобоны! — вторил ему Абдурашид и добавил что-то по-таджикски.

Эта рота в учебке держалась особняком. Все, как один. Личный состав её считал дни, когда окончатся распроклятые сборы, и они уже сержантами вернутся в свои части. Здесь — сам Устав, там — свобода и вольготная жизнь черпаков. Вот и долгожданное время завтрака. Старший сержант Лопатин построил своих подопечных, и они двинулись к солдатской столовой. На этот раз обошлось без лишних разговоров, подгонять роту не приходилось. Первые шеренги взяли ускоренный темп. Лопатин давно понял, в чём дело, и зло отсчитывал: «Ряз… з! Ряз… з! Ряз… з, два, три…» Они поравнялись со зданием казармы какой-то учебной части. Тут шеи черпаков вытянулись, и головы, как по команде, повернулись туда, где неизвестный старлей дрессировал плотный строй очередного призыва.

— Вешайтесь, духи! Ждём к себе через пять месяцев!

— Они у нас другой курс пройдут[2]! — загоготали будущие сержанты.

Лопатин оборвал их: «Разговорчики! Третий взвод!»

— Гы!

— Рота! Стой! …Ну, сколько вам дать времени, чтобы насмотреться?

— У, чмошник[3]! — пробормотал Киреич.

Но, как ни странно, подействовало. Все притихли и до столовой не проронили ни звука. «Откуда такая ненависть? Почему такое презрение? — думал Лопатин, — Подумаешь, год отслужили!» Он, впрочем, тут же поймал себя на мысли, что сам свысока относится к подопечным. Была в сердце и досада, как Лопатин её ни прятал, старшего сержанта вот-вот должны были уволить. В Уфе его ждала девушка (если ждала), и он поспешил написать ей — после праздников будет уже дома. А сегодня — двадцатое мая. Навязались командированные на голову. «Обучишь — сразу дембель!» — в который раз пообещал комбат, а замполит потупил глаза, поскольку клялся и божился отпустить отличника боевой и пока ещё политической в неделю после мартовского приказа.

В столовой дружно стучали ложками и выискивали в бело-жёлтом жирном вареве куски мяса.

— Опять «дробь 16»! — скорчил рожу Киреич. — Эй! Душара! Соль где?

Дневальный Реншлер услужливо кинулся за солонкой, но Абдурашид ненароком подставил ему подножку, и бедняга растянулся на склизком плитчатом полу.

— Ррота, встать! — гаркнул Лопатин. Он прекрасно видел, в чём дело, но ограничился лишь тем, что поднял и вновь посадил головорезов: — Ррота, сесть! Ррота встать… Рота, сесть!

Киреичу, кстати, не вняли, и перловка начала таять. Дмитрий сидел за тем же столом, каша и ему не лезла в горло, но он заставил себя через силу проглотить ненавистные калории. Пища для борьбы — так он это называл. Рыжий, щекастый, похожий на лисёнка Дема, сокращенное от Деменёва, спросил: «Все сахар взяли? А то — тут ещё остался!»

Наиболее ловкие потянулись к миске…

— Кому нужна белая смерть! — попытался пошутить Дмитрий. — Это сахар Реншлера, он дневалит, если не заметили.

— Кто не курит и не пьёт — тот здоровеньким помрёт! — провозгласил Киреич, сверкнул золотым зубом, и сахар исчез.

— Спасли, значит, «духа» от смерти! — рассмеялся Абу.

— Зря ты, Киреич, это сделал! Вспомни, как нас гоняли в своё время!

— Всё отлично помню, поэтому и съел.

— Слишком ты правильный, дорогой! Стукач[4], наверное? — бросил Дмитрию Абдурашид.

— Просто не терплю уголовщины. И кликухи мне блатные тоже надоели.

— Вот из таких и вырастают рвачи[5] типа Лопатина! — похлопал его по плечу Абдурашид.

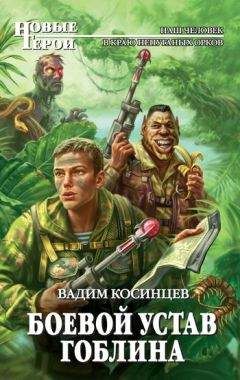

Дмитрий не стал спорить с «дедом», как бы подчинившись незримой иерархической лестнице. Он промолчал, хотя внутри уже закипало, но год в армии научил его сдерживать эмоции. К чему радовать этих гоблинов[6]?

Не дождавшись ответа, враг решил подойти с иной стороны.

— А что, — осведомился Абу у Демы с Киреичем, — он и в части такой же неразговорчивый?

Те хитровато улыбнулись.

«А, сволочи! Боитесь при мне! Мало ли что случится? …Гоблины! Вонючие грязные гоблины! …Хорошо, что дембель неизбежен, как крах империализма!» — заметил про себя Дмитрий.

— Слушай сюда, парень! Будешь выступать — мы тебя не переведём!

Пажа посвящали в рыцари, даруя ему шпоры и опуская меч на плечо. Старослужащие по негласному неуставному закону раз в полгода переводили своих младших сослуживцев с одной ступени армейской феодальной лестницы на другую. «Дух»[7] превращался в «молодого» или «гуся», выдержав десяток ударов пряжкой по спине. Затем — в «черпака»[8], тогда разрешалось ослабить ремень и расстегнуть верхний крючок гимнастерки. «Черпак» в ночь за полгода до приказа становился «дедом»[9] и сам вершил торжественный ритуал посвящения. Но даже ему не дозволялось того, что мог вытворять после Приказа «дембель»[10].

— Ты понял? — настаивал Абу.

— Гм… Можешь считать, что я испугался, если это так существенно, — произнес Дмитрий и в упор посмотрел на мерзавца.

С каким бы наслаждением он свернул эту ненавистную шею. «Гоблин! Я тебя не боюсь! Это ты должен меня опасаться!» — Дмитрий представил, как невидимая властная рука тянет свои пальцы к заветной цели, как они сжимаются всё сильнее и сильнее… При этом у него и в самом деле нервно задрожала кисть, и он спрятал ее под стол.

Абдурашид с синим лицом повалился на плитки. Он задыхался, тщетно пытаясь избавиться от беспредельно разросшегося языка. В глазах рябило. Грудь судорожно сжималась. Тело не слушалось. Последнее, что он увидел — так это дежурный по столовой, который бежал к нему через весь зал, опрокидывая стулья.

— Когда я ем — я глух и нем! — прошептал Дмитрий, склонившись над гоблином.

— Что с ним? — спросил Лопатин.

— Наверное, подавился, товарищ сержант! — предположил Киреич, не подозревая, что не далёк от истины.

— Уводи своих! — тихо, но внятно сказал офицер Лопатину.

— Посуду на край столов! Встать! Строиться на улице! — взводный степенно направился к выходу. Справа и слева его обгоняли, закончив трапезу, солдаты. Они любопытно поглядывали на скорчившегося Абдурашида, который уже не производил впечатления грозного «деда».