– Какая я была толстая.

– Всего лишь детская припухлость. Ты тогда сказала – ты помнишь, что ты сказала? – «когда тебе будет одиноко».

– Правда? – И она опять засмеялась.

– И еще «на удачу». – Я убрал фотографию обратно в карман. Боялся, как бы она не забрала его у меня.

– Ну и как, помогло? – спросила она. – Принесло удачу?

– Она всегда со мной, – сказал я, имея в виду фотографию. – Он хороший человек? Не обижает тебя?

– Он меня любит, – сказала она.

– Если он когда-нибудь тебя обидит, приходи ко мне, я с ним разберусь.

Она покачала головой.

– Знаю я, как ты разбираешься.

– Я рад видеть тебя, Лили. Я боялся, вдруг тебя… не будет.

– С чего бы это?

– Я… нездоров.

– Ты болен?

– Заразной болезнью. Которая может передаваться с невиннейшими поцелуями.

– Ты это хотел мне сказать?

Я кивнул. Она сказала:

– Я здорова. Совершенно здорова.

Ее муж махал нам рукой. Я заметил, а она не обратила внимания.

Я сказал:

– Он мне нравится. У него хорошее лицо – не слишком красивое, но благородное. И имя у него приятное. Философ – писатель. Писатель – философ.

Она пристально посмотрела на меня. Может быть, я шучу?

Вдруг она поднялась на цыпочки и прижалась к моей щеке губами.

Самый невинный поцелуй.

Вы знаете, кто я?

Незнакомец, что стоит за вами в очереди в кассу. Человек в поношенном пальто, которого вы видите, спеша по людной улице. Он спокойно сидит на скамье в парке, читает газету. Он двумя рядами позади вас в полупустом театре.

Вы не обращаете на него внимания.

Он бывалый охотник, и терпеливо сторожит свою добычу. Годы не в счет. Десятилетия проходят бесследно. Его добыча прячется в зеркалах. Она живет в одной десятитысячной доле дюйма от поля его зрения.

Это его секрет.

Он просыпается от тревожного сна, услышав свое имя. Кто-то зовет его. Он встает, шарит в темноте в поисках потрепанной шапчонки, которой нет рядом, хочет идти на зов, которого не было. Он – охотник, и он же – добыча. Козленок, привязанный к столбу.

Это его секрет.

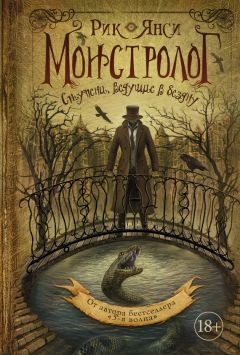

Однажды – неважно, когда именно, – он оказывается на мосту через реку, – неважно, какую и где, – под ним течет черная, стремительная вода, на перилах каркают вороны; их целая стая, и все птицы смотрят на него черными пуговицами глаз, склоняя головы, чтобы лучше видеть поверх выдающихся клювов. Река несет свои воды к морю, солнце возвращает их к истокам: замкнутый круг. Вороны не спускают с него глаз. Словно застыв под прицелом их взглядов, он не решается вскарабкаться на перила. Чего ты хочешь? – спрашивают жесткие птичьи взгляды.

Появляется мальчик с ведром и удочкой. Он забрасывает наживку, и вороны отпускают человека, почуяв рыбу. По очереди они начинают подкрадываться к ведру, смешно, боком, подпрыгивая на ножках-палочках и хлопая время от времени черными крыльями. На мальчике потрепанная вязаная шапчонка на два размера меньше, чем нужно. У него веснушчатое лицо, светлая кожа, серьезная складка рта.

– Как улов? – спрашивает мужчина.

Мальчик пожимает плечами.

– Не жалуюсь. – На мужчину он не глядит. Его учили не разговаривать с незнакомцами.

– Хороший сегодня день для рыбалки, – продолжает мужчина.

Мальчик кивает. Он стоит, опершись на перила, и смотрит на поплавок в быстрой темной воде. Человеку приходит в голову, что он может вернуться на этот мост лет десять, а то и двадцать спустя, и снова увидеть мальчика с ведром и удочкой, и новое поколение ворон на перилах моста через реку, которая все так же будет нести свои воды к морю, а они – все так же возвращаться назад. И мальчик будет все тот же – изменятся только лицо и имя, – он стоит, удит рыбу, а вороны скачут у его босых ног, выпрашивая кусочек. Время – петля, а не прямая.

Мальчик еще много дней не идет из головы у мужчины. Веснушки, светлая кожа, серьезная складка рта, и поношенная шапчонка. Как-то раз он забредает в магазин подержанных вещей и видит там набор прекрасных старых гроссбухов в твердых кожаных переплетах. Бумага замечательного сливочного цвета, толстая и такая жесткая, что, когда страницы переворачивают, раздается рокот, словно где-то ворчит отдаленный гром. Тетради так нравятся ему, что он покупает их все и уносит домой.

Если бы он мог назвать то, у чего нет имени.

Дать вещи имя – значит получить власть над ней, как Адам в райском саду.

За того мальчика на мосту, думает человек, берясь за ручку. И за всех мальчиков, которые сотни лет, из поколения в поколение забрасывали удочки с моста в реку, надеясь поймать чудовищ, рыскающих в темной воде.

Это секрет.

…секрет…

…секрет…

…секрет…

Да, мое дорогое дитя, чудовища существуют.

И я был счастлив, недолго.

Через шесть лет после того случая, когда директор передал мне тринадцать больших тетрадей, мы встретились с ним в маленькой кофейне в паре кварталов от пляжа в Бока Ратон, где он жил, уйдя год назад на пенсию. Волосы у него висках чуть поредели и поседели, но рукопожатие осталось крепким, как раньше.

– Ты с ними закончил, – сказал он.

– Да, я их прочел.

– И?

Я помешал кофе.

– После того, как его привезли, кто-нибудь в доме заболел?

Директор взглянул на меня с недоумением.

– Ну, это же дом престарелых, как-никак. Средний возраст обитателей – семьдесят один год. Конечно, люди болеют.

– Высокая температура, зудящая сыпь по всему телу – иногда кто-то выживает, большинство – нет.

Он покачал головой.

– Не понимаю.

Я со стуком положил ложку на стол.

– Слышали когда-нибудь про Титанобоа?

– Кажется, это такая змея.

– Пятьдесят футов в длину, вес больше тонны – толщина тела: по пояс взрослому человеку.

– Крупное животное.

– Было. Окаменелые останки находят в Южной Америке в местечке под названием Церрехон. Обитала там около пятидесяти миллионов лет назад.

– Кажется, я начинаю понимать.

– Наверное, он что-то о ней читал или смотрел по телевизору.

Директор кивнул.

– Вряд ли он видел ее живьем, конечно. Правда, он стар, но не до такой же степени. – Он улыбнулся.

Но не я.

– Нет. Конечно, нет. Может, он просто сумасшедший. И все выдумал.

Он вздрогнул.

– Да я никогда и не сомневался…

– Может, ему не сто тридцать один год. И это не его тетради. Может, даже имя не его.

– Имя?

– Уильям Джеймс Генри – так звали человека, за которого вышла Лиллиан Бейтс. Я проверял. Видел плиту на кладбище в Оберне, штат Нью-Йорк. Читал некролог. Говорил с родственниками. Один из них сам нашел меня. В последней тетради он намекает, что украл у этого человека имя – украл!

Некоторое время директор молчал, глядя в окно. Раздувал румяные щеки. Играл с салфеткой.

– Даже имя? Это плохо.

– Вы дали его тетради мне, чтобы я помог вам выяснить, кто этот человек. Прошло шесть лет, а я ни на шаг не приблизился к ответу.

Он понял, что я вот-вот сорвусь. Пробовал меня успокоить.

– Да у меня и не было особой надежды. Я так вам сразу и сказал. Просто надо же было попробовать. Попытка – не пытка, верно?

– Нет. Нет, не верно. Даже имя, понимаете? Он все время говорит о секретах, а сам не раскрывает даже своего имени. Все это ложь, от начала до конца!

– Эй, – говорит он тихо. – Дело-то ведь не в том, что он написал, дело в нем самом.

– Вот именно, в нем самом. А в конце оказывается, что никакого «его» не существует. Есть лишь пробел, шифр, незнакомец, стоящий за вами в очереди в кассу. Голос без лица, лицо без имени, тайна без разоблачения. Кем он был?

Директор покачал головой. Да и что он мог сказать? Я раздраженно отвернулся. Был солнечный день, замечательная погода для прогулки на пляже. В сторону моря шел по тротуару мальчишка: удочка на плече, в руке – ведерко с наживкой. Пока в глубинах не перевелись левиафаны, в желающих ловить их тоже недостатка не будет.

– Зря я дал вам эти тетради, – сказал директор, словно просил прощения. – Надо было мне самому их прочитать.

– Я думал, что смогу его отыскать, – честно признался я. – Отыскать и вернуть домой. Нет человека, у которого совсем никого не было бы. Помните, вы мне говорили?

Он кивнул.

– Помню. И у него тоже кое-кто есть.

– Кто? – спросил я. – Кто у него есть? Кому он нужен?

Он посмотрел на меня удивленно.

– Вы. Теперь у него есть вы.

Охотник слеп. Блеет привязанный у столба козленок. На границе света и тени вспыхивает янтарный глаз.

Я начинал охотником. Закончил добычей.

Он там; я чувствую его в одной десятитысячной дюйма от края моего глаза. Я выслеживаю его. Он – меня. Человек, написавший эти тетради, и человек, живущий в них – не одно лицо. Человек – тело; Уилл Генри – тень. Теперь эта тень живет во мне.

И в вас.

Обернитесь.

Уилл Генри вернулся.