я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну, – по ту сторону гор Лизиазира, – покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа. Но цель ее – велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации, мы даже не отсрочим ее гибели, но мы дадим возможность миру – умереть спокойно и торжественно.

– Что он говорит? – испуганными птицами, хриплыми голосами закричали на скамьях.

– Почему нам нужно умирать?

– Он сошел с ума!

– Долой Тускуба!

Движением бровей Тускуб заставил утихнуть амфитеатр:

– История марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет столетие и последний марсианин застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить смерть. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое, основное: – мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все, теперь он разлагает цивилизацию, он должен погибнуть.

В середине амфитеатра поднялся Гор, – тот широколицый, молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале. Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба:

– Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть. Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть. Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть. Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает под землей, у кого душа выпита фабричными стенами, кто в праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от скуки, кто с остервенением, ища забвения, глотает дым проклятой хавры. Тускуб приготовил нам смертное ложе, – пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтоб жить. Мы знаем смертельную опасность, – вырождение марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет земля, – люди с земли, полудикари, здоровая, свежая раса. Вот кого он боится больше всего на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с земли. Ты боишься сынов неба. Ты силен только среди слабых, полоумных, одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью, – ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете! Ты нарочно выдумал анархистов, ты сейчас придумал это, потрясающее умы, разрушение города. Тебе самому нужна кровь, – напиться, ты призрак. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ…

…Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения. – Тускуб, тяжело, из-под бровей, глядел ему в глаза…

* * *

…Не заставишь… Не замолчу!.. – Гор захрипел. – Я знаю – ты посвящен в древнюю чертовщину… Я не боюсь твоих глаз…

…Гор, с трудом, широкой ладонью отер пот со лба. Вздохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову в руки. Было слышно, как скрипнули его зубы.

Тускуб поднял брови и продолжал спокойно:

– Надеяться на переселенцев с земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно. Поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдание, потому что, неизбежно, станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации – мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, работать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикари выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнины марса огласились криками войны? Чтобы снова наполнять наши города опустошенными душами и сумасшедшими?

Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Соацеру, – гнездо анархии и безумных надежд, – здесь, здесь родился этот преступный план – сношения с землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которую они так жаждут.

Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, – мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. Двадцать тысячелетий каторжного труда дают нам право жить, наконец, праздно, тихо и созерцательно. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может даже – срок жизни, указанный мною, продлится еще на несколько столетий, потому что мы будем жить в счастьи и покое.

Амфитеатр слушал молча, завороженный. Лицо Тускуба покрылось розовыми пятнами. Он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове.

…Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под своды зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчевого возвышения. Так же, – протянув руки, растопырив пальцы, – повернулся к амфитеатру. Будто отдирая присохший язык, закричал:

– Хорошо. Смерть? Пусть – смерть.

На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежало вниз к лежащему ничком Тускубу.

Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Полы его черного халата мелькнули у выхода на площадь. Раздался его отдаленный голос. По толпе пошел будто рев ветра. Раздались свирепые крики. Вдруг, зазвенело, посыпалось стекло.

– Революция, Мстислав Сергеевич. Весь город вверх ногами. Потеха!

Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали горячие, веселые искорки. Нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ременный пояс.

– В лодку я уж все уложил: провизию, оружие. Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.

Лось сидел, подобрав ноги, в углу дивана, – невидяще глядел на Гусева. Вот уже больше двух часов он ожидал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался, – в комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал: легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными, верхними окнами; по зеркальному полу пролетит ее черное платье. И в нем – все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой: она входит, – женщина, жизнь.

– Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич, чего уставились? Говорю – летим, все готово. Я вас хочу Марскомом объявить. Дело – чистое.

Лось опустил голову, – так впивался глазами Гусев. Спросил

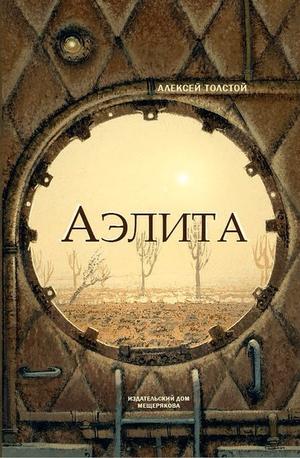

![Алексей Толстой - АЭЛИТА (Закат Марса) [ранняя версия романа]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)