Ярослав Гашек

Удивительные похождения индийского селезня из городского парка

Индийского селезня из парка у Франтишкова вокзала не любила ни одна из птиц, с которыми он жил в одном домике на островке в центре пруда над искусственным водопадом.

Слишком уж много воображал о себе этот селезень — ведь на голове у него красовался хохолок из блестящих фиолетовых перьев. Селезень бродил по дорожкам парка всегда один, жил подачками прохожих и больше всего на свете любил бублики.

Насытившись ими, он важно возвращался в домик на острове к своим соплеменникам и забивался в угол, отвечая злобным кряканьем на замечания большой пекинской гусыни и старой лебеди.

— Вы отвратительное существо! — восклицала пекинская гусыня. — Почему вы не гуляете с нами по траве вокруг пруда? Ведь мы это делаем ради публики, пусть она любуется всеми нами. Никакого вида, когда один ходит здесь, другой там. Что же о нас станут думать люди, если мы не будем держаться все вместе?

— Этот кривляка воображает, — хрипло откликалась лебедь, — будто он красивее всех.

— Ну, не у всякого такая длинная шея, как у вас, — сердился индийский селезень. — Знаете, как говорят: шея долга, да разум короток. А сами небось воображаете, что вы — самая красивая? А что вы такое вытворяете, и понять невозможно! Прошлый раз я в себя не мог прийти, так вы меня изумили. Вы — сами белая, а лебедята у вас вывелись черные. Будьте так любезны, объясните-ка мне это. Такого позора не допустит ни одна из наших индийских уток. У нас с моей покойницей дети были такие разноцветные — сине-желто-зеленые. Такие же красавцы, как мы сами. А вы чем гордитесь? Может, тем, что вертите шеей? Да это просто комедия! Как только соберется побольше народу, вы сейчас же выплываете на самую середину пруда и вот вертитесь: и шею суете без всякой надобности в воду, и поворачиваетесь к публике, опять вертите шеей, а потом, на воде, на таком красивом фоне, начинаете всяких букашек искать на крыльях. А люди-то на вас дивятся!

— Этого она и хочет, — многозначительно говорила гусыня.

— Но вы торжествуете недолго, — продолжал индийский селезень. — Стоит вам выйти из воды, и вид у вас делается жалкий-прежалкий. Переваливаетесь с боку на бок. огромное брюхо еле волочите… А ваши короткие кривые ноги! И после этого вы еще так нахально в прошлый раз сказали бедному воробью, прилетевшему за крошками бублика: «Убирайся отсюда, наглец, не видишь разве, что я — красивейшая представительница водоплавающих?» Нечего сказать — представительница! Еле двигаетесь, брюхо толстое, шея длинная, вертите вы ею во все стороны, и она падает на землю. Я только диву даюсь и понять не могу, как вы ее до сих пор совсем не отвертели!

— Я ущипну вас, — оскорбленно шипела лебедь.

— Попробуйте, но вы еле шевелитесь, да и я не какой-то там воробей! И не вращайте так глазами, а не то они у вас совсем вылезут.

В ссору вмешивалась пекинская утка:

— Поверьте, сударь, мы очень сожалеем, что когда-то познакомились с вами. Я в жизни не видела такого задаваку! У других критикуете походку, а сами ковыляете — глядеть тошно.

— Мне еще никто не говорил, что я ковыляю, вы, ублюдок!

— Кто ублюдок?

— Вы, моя дорогая! Вы считаете себя пекинской гусыней. Я не сомневаюсь, что вы — гусыня, но едва ли пекинская. Я знавал вашу матушку, она была из Садской, а ваш муж — пекинский гусак-гибрид, его мать была дикой гусыней. Вот и вся ваша родословная. А я из Индии.

— Будто уж вы из Индии — вы из Нератовиц! Это однажды сказал сторож посетителям, когда его спросили, откуда такой экземпляр, как вы.

— Что-о?! Это я — экземпляр?

— Ну конечно, самый обычный экземпляр! Вас даже и не мать высидела, а вывели в инкубаторе! Да вы еще так нахально, попав к нам сюда впервые, кричали, что прилетели прямо из Индии.

— Хватит вам вечно ссориться, — меланхолично замечал аист, — лучше скажите мне честно: когда-нибудь вырастут мои подрезанные крылья, чтобы я мог улететь? Ведь просто невыносимо слушать всегда одно и то же.

— Так же, как слушать ваши беспрестанные вздохи, — возражала лебедь. — Вы каждый день нам сообщаете, что вы из-под Шестовиц, с лугов у Метуи, что там много лягушек и что вы не привыкли к такой мучной пище, как бублики.

— Мы должны ко всему привыкнуть, — отзывался индийский селезень. — Вот когда я был в Индии…

— Видали такого, снова врать принялся! — прикрикнула на него пекинская гусыня, угрожающе зашипев.

— Милая моя, — сказал однажды селезень, медленно вставая, — поверьте, находиться под одной крышей с вами невозможно. Вы просто ничтожество!

После этого он заковылял к выходу и поплыл по пруду в ночной темноте к кустам.

— Я из-под Шестовиц, с лугов у Метуи… — продолжал бормотать аист, засыпая.

Пекинская гусыня прошипела еще какое-то ругательство вслед чванливому индийскому селезню, а лебедь спрятала голову и шею в нежный пух под крылом. Потом еще где-то пискнула водяная крыса, и в домике воцарились тишина и мир.

А бездомный индийский селезень храбро ковылял по пустынным дорожкам, иногда в волнении заметая за собой хвостом мелкий песок.

— Но это же наглость, — шипел он про себя, — выгнать меня ночью!

В темноте все казалось ему очень странным. Никто не подходил полюбоваться им и покрошить ему бубликов, которые он всегда поспешно поедал, чтобы и остальным ребятам удалось покормить его. А как было приятно, когда воспитательница как-то объяснила своим питомцам, что он — фазан.

Но сейчас повсюду стояла печальная тишина. Только какой-то кот прошел мимо, алчно сверкая глазами. Но напасть он на селезня не посмел, потому что тот храбро закрякал и продолжал ковылять, гордый и взволнованный. Кот долго глядел ему вслед, а потом принялся бродить вокруг ловушки для кошек.

Индийский селезень вышел из парка и отправился по Садовому проспекту, мимо будки, где дремал сборщик налога на продовольствие, которое проносили в Прагу. На углу Садового проспекта, когда селезень свернул к Жижкову, к нему кто-то подошел.

— Что ты здесь делаешь, индийский селезень? — услышал селезень чей-то голос, странный и неуверенный. — Не узнаешь Малину? Заблудился, видно, бедняга, — продолжал тот же голос, — заблудился и меня уже забыл. Так ведь я Малина. Тот самый, который приносил тебе вместе с барышней Отилкой бублики… Постой, не уходи, — попросил тот же голос, — больше я не буду угощать тебя бубликами. Она теперь кормит уток с другим. Иди-ка ко мне, дружок.

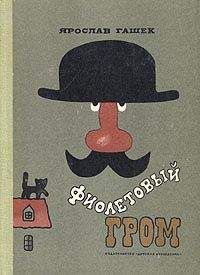

Иллюстрация Г. Ковенчука.

Растроганный Малина подошел к селезню, который его не узнал, поскольку тот выглядел несколько странно. Он был без шляпы и с расстегнутым воротом.

Взяв селезня на колени, человек расплакался.

— Она кормит уток с другим, — повторял он жалобно, — и теперь ходит в Стромовку…

Потом человек успокоился.

— Знаешь что? — сказал он, ухватив индийского селезня за ногу. — Я верну тебя туда, откуда ты пришел.

Он встал и, не обращая внимания на жалобное кряканье селезня, сунул его под мышку и скрылся с ним во мраке Садового проспекта. У будки его остановил сборщик, который только что очнулся от дремоты.

— Что вы несете?

— Я нашел индийского селезня, который сбежал из парка.

— Откуда идете?

— Из Жижкова.

— Значит, платите пошлину.

— Но ведь я несу птицу в парк!

— Так это уже в пределах Праги!

— Я считаю, — возразил Малина, привалясь к будке сборщика, — что делаю хорошее дело.

— Ничем не могу вам помочь, — сказал ледяным тоном сборщик пошлины. — Это живая домашняя птица, а за нее полагается платить налог. В противном случае вам нельзя войти в Прагу.

Малина сказал что-то об охране порядка, пригрозил пойти в полицию. И снова отправился по темному Садовому проспекту. Он услышал шаги полицейского патруля и даже мог уже сказать:

— Разрешите, господа…

Патруль остановился. Один из полицейских оглядел подошедшего. Этот человек с живым селезнем под мышкой не внушал доверия в такой поздний ночной час.

— Откуда у вас эта птица? — коротко спросил полицейский помоложе.

— Нашел. Он из парка.

— Хорошенькое дельце! Значит, вы по ночам уносите животных из парка? — сказал старший, многозначительно хмурясь. — Очень красиво с вашей стороны! Пойдете в участок. И несите это животное по-человечески.

Малина попытался было объяснить как можно понятнее свою встречу с селезнем.

Сделать это ему не удалось. Он плел что-то невразумительное. О какой-то барышне Отилии, которая с другим кормит уток, клялся, что он Малина, и умолял поверить ему в этом, болтая о пошлине селезня, которого он хотел пронести в Прагу, и о бубликах. Словом, ничего нельзя было понять.