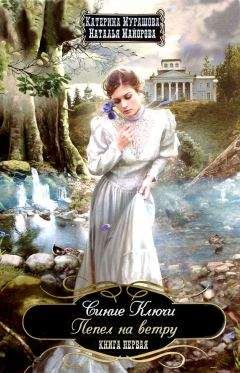

Катерина Мурашова, Наталья Майорова

Синие Ключи. Книга 1. Пепел на ветру

Огромный тополь серебристый

Склонял над домом свой шатер,

Стеной шиповника душистой

Встречал въезжающих во двор…

Он был амбаром с острой крышей

От ветров северных укрыт,

Здесь можно было ясно слышать,

Как тишина цветет и спит…

Бросает солнце листьев тени,

Да ветер клонит за окном

Столетние кусты сирени,

В которых тонет старый дом.

Да звук какой-то заглушенный,

Звук той же самой тишины,

Иль звон церковный отдаленный,

Иль гул весны.

И дверь звенящая балкона

Открылась в липы и сирень,

И в синий купол небосклона,

И в лень окрестных деревень…

Белеет церковь над рекою,

За ней опять – леса, поля…

И всей весенней красотою

Сияет русская земля.

А. Блок

© К. Мурашова, Н. Майорова, 2015

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Пролог,

в котором незнакомый нам пока человек идет умирать, а кто-то другой, наоборот, изо всех сил пытается начать жить

Москва, декабрь, 1905 год

Близость смерти ощущалась так же остро и пряно, как первая близость с женщиной. И вероятно, могла бы так же воодушевлять. Если бы не запредельная усталость, которая путалась в ногах и туманом клубилась в голове. У нее фактически не было границ. Человеку, идущему по заснеженным улицам, казалось, что его усталость значительно переросла его же собственное тело и теперь свисает из рукавов полушубка, течет на плечи из замерзших ушей, волочится позади ошметками грязного, вонючего дыма, похожего на тот, который заполнял классы Фидлеровского училища после обстрела артиллерии, перед атакой драгун.

Огни фонарей давно погасли, и не было луны. Снег на крышах, карнизах и мостовых слабо мерцал собственным жемчужным светом. Небо молчало и затаилось. Медленно и величественно колыхалось вдалеке красное зарево. Стояли сутулые домишки с темными, недоверчивыми провалами окон. Иногда в глубине их промелькивали тусклые огоньки, показывавшие, что где-то еще живут и движутся люди. Откуда-то то и дело доносился нестрашный, ручной треск выстрелов, будто кто-то рвал старые тряпки. Между выстрелами в переулках давила тишина, в которой скрип снега под ногами или недовольное карканье потревоженной вороны казались звуками поистине оглушительными.

Случайный наблюдатель мог бы решить, что человек движется по ночной Москве наугад, без всякой видимой цели. Он несколько раз менял направление, сворачивал на перекрестках то в одну, то в другую сторону и пару раз даже возвращался назад. При этом оглядывался, приседал, выглядывая в соседний переулок или тупичок из-за крыльца или забора, и не вынимал левой руки из-за пазухи. Несколько раз, заслышав голоса, конское ржание и позвякивание шпор, человек перепрыгивал или, скорее, переваливался в палисадники и сидел прямо на снегу, наклонив голову, обхватив руками колени и прислонившись спиной то к стене дровяного сарая, то к срубу колодца. Сидя так, он ни разу не пытался посмотреть, кто или что движется по улице. Дождавшись, когда звуки утихнут, человек с трудом вставал и шел дальше. Первые несколько десятков шагов после отдыха он видимо припадал на левую ногу. Потом нога расхаживалась. Более всего ему хотелось лечь, свернувшись калачиком, в какой угодно сугроб и закрыть глаза. Идти и проделывать все прочее его как будто тянули на невидимой нитке. Большинство движений выглядели странно автоматическими, и иногда казалось, что, позабыв об отсутствии партнера, человек исполняет странный многофигурный танец. Порой он неловко спотыкался о заснеженный мусор, в изобилии разбросанный по улицам, и тогда приглушенно шипел от боли и досады. Однако ни разу не упал. Возраст человека нельзя было определить ни по его лицу, ни (из-за предельной усталости) по пластике его движений. Принадлежность к тому или иному социальному классу не определялась по одежде – туго подпоясанному полушубку явно с чужого плеча, валенкам и мятой шапке с матерчатым верхом. В отраженном сиренево-серебристом свете темнела большая ссадина на скуле. Иногда человек на ходу прикладывал свободную правую руку к шее и потом, на мгновение остановившись, без всякого выражения на лице осматривал вынутую из-за воротника ладонь. Ладонь тоже казалась темной и чем-то испачканной. Мимолетно нагнувшись, он вытирал ее о снег и шел дальше. На сиреневом снегу оставался черный след. Постепенно, по мере иссякания физических сил, движение его замедлялось, но становилось все более механически упорным. Ибо, вопреки предположениям случайного наблюдателя, идущий по улицам Москвы человек очень хорошо знал и ни на минуту не забывал о том, куда и зачем он идет. Он шел умирать и прекрасно представлял себе, где и каким именно образом смерть настигнет его. В этой воображаемой картине его устраивало абсолютно все.

Мне нет нужды лгать. Все равно никто этого не прочтет, а если и прочтет по случаю, так ему не будет никакого дела. Отсутствие нужды в обмане есть облегчение и удовольствие само по себе, потому что в обыкновенной жизни я лгу постоянно. Два года назад я полагала, что такова моя лично несчастная доля. Нынче сомневаюсь: не все ли и не везде ли так? Жаль только, что я не умею складно и красиво писать, да и почерк мой не похож на вышивку крестом, как было у Юлии фон Райхерт. Но откуда бы взялось?

Когда вспоминаешь, все как будто бы возвращается, словно сказочная лошадь в голове бежит быстро-быстро назад к Черемошне и Синим Ключам по дороге от станции, и дни, месяцы, годы сматываются в клубок. Или как если б девушка сворачивала ленты, для того чтобы сложить их в коробку.

Первое, что я помню, – запах. Как-то наверняка знаю, что это – прежде всего прочего.

Но откуда, чего запах – этого не помню, не умею связать. И с каждым месяцем, годом, прожитым в Москве, память о нем уходит все дальше, глубже, словно погружается, вся в пузырьках, на дно пруда. Отчего-то мне кажется важным узнать, вспомнить, сохранить.

Летние травы перед покосом пахнут одуряюще. Запах такой густой, что его, кажется, можно увидеть в виде сине-золотой кисеи, медленно колышущейся над лугами. Но я не вижу. Картинки в моей памяти нет. Может быть, запах, который я помню, – аромат цветущего луга.

Но может быть, это запах волос Степки, который тащит меня на закорках. На ухабах я тыкаюсь носом ему в затылок и нюхаю или еще смотрю вниз и вижу, как на ходу продавливается мягкая пыль между пальцами босых Степкиных ног. Я тоже хочу идти в пыли босиком, но у меня на ногах ботиночки, да и хожу я еще слишком медленно. Прежде того Степка учил меня кувыркаться на скошенной траве, которую мужики только что положили над речкой Сазанкой. У меня кувыркаться не получалось, мешала большая голова, и я все заваливалась на бок, больно наступая локтем на растрепавшиеся волосы. Чтобы сделать голову поменьше, Степка пытался заплести мне косички, и его шершавые горячие пальцы щекотали у меня за ушами, а он обидно ругался, что у всех людей волосья как волосья и только у меня – проклятая ведьмина метла. Потом с озера Удолье, из которого вытекает Сазанка, пришла сизая ворчливая туча, под брюхом которой, словно раскидаи, привязанные на невидимых веревочках, играли вороны. Мне было очень интересно, что дальше, но Степка спешно, пока не промокла, потащил меня домой.