Манодората, казалось, предусмотрел все на свете. Он, например, выложил немалую сумму денег, чтобы из Константинополя специально привезли коричневый сахар, с Кипра — лимоны, а из Англии — яблоки. Гвоздика и специи были закуплены в Генуе на черноморских торговых судах и доставлены оттуда быстроногими посыльными. Перегонный куб тоже трудился день и ночь. Предприимчивые евреи, заполнив дом, казалось, заставили его вновь ожить, повсюду слышались их гортанные голоса и странные, но красивые песни. Чудесные восточные мелодии звучали в каждом уголке старого замка.

Наконец из Венеции прибыл самый драгоценный груз: прозрачные сосуды из хрусталя, запеленатые в шелк, словно младенцы. Когда Симонетта открыла первый ящик с этими бутылками, у нее просто дыхание перехватило от восхищения, ибо эти флаконы были поистине прекрасны. Они так и сверкали и были прозрачны, как чистейшая родниковая вода, а форму имели чрезвычайно элегантную — римской амфоры с плоским донышком, но при этом сохраняли устойчивость. Завершалась эта красота пробкой в виде миндального ядрышка, которая была прикреплена к горлышку ленточкой того же синего цвета, что и поле фамильного герба Кастелло.

Симонетта понятия не имела, да и спрашивать не стала, сколько дукатов вложил Манодората в их совместное предприятие. Но когда бутылки с ликером были уже наполнены, заткнуты пробками и поставлены в ящики, оказалось, что и это еще не все. Манодората поднялся к ней в комнату, постучался и вошел, держа в руках какую-то громадную красно-золотую гирлянду, из-за которой его самого почти не было видно.

Симонетта обернулась и, положив свой лук — она из окна стреляла голубей на обед, — подбежала к нему. На ней снова был старый охотничий костюм Лоренцо. Волосы, которые уже успели отрасти, она даже не расчесала, встав утром с постели, а на той щеке, которой она прижималась к луку, было некрасивое красное пятно. Манодората вздохнул и бросил гирлянду на кровать.

— Что это такое? — с любопытством спросила Симонетта.

— Раньше ты не задала бы такого глупого вопроса. Это платье, синьора Симонетта. Или ты забыла, что подобные вещи вообще существуют на свете?

Приглядевшись, Симонетта замерла в восхищении. Она просто глаз не могла отвести от этой волшебной материи, которая словно светилась сама по себе. Симонетта даже руки о штаны вытерла, прежде чем решилась до нее дотронуться. На ощупь материя оказалась прохладной и мягкой, как снег, но рубиново-красного цвета и вся пронизанная золотистыми нитями. А там, где эти нити пересекались, были прикреплены крошечные жемчужинки, сиявшие, как звездочки. Симонетте вдруг захотелось немедленно примерить это платье, ощутить его всей кожей.

— Это мне? — недоверчиво спросила она.

— Ну, мне это вряд ли пойдет, — пошутил Манодората, присев на краешек кровати. — Симонетта, я вынужден сказать, что не смогу торговать твоим ликером. Тебе придется самой этим заниматься. Хоть ты и весьма знатного происхождения, но если я хоть что-нибудь понимаю в торговле и вряд ли успел все это позабыть, то ты вскоре станешь весьма успешной купчихой.

— Я?! — в ужасе воскликнула Симонетта. — Но я родилась не для… Нет, я этого не могу!

— А в чем, собственно, дело? — с легким раздражением спросил Манодората, словно и так знал ответ.

— Я родилась не для того, чтобы стать торговкой, — вздохнула она. — Я родилась в знатном семействе и привыкла к обществу благородных господ, а не к… подобным делам. Мои родители… мой муж Лоренцо… да все они сказали бы, что я позорю не только свое, но и их имя!

— Уж больно многое в вас, итальянцах, представляется мне загадкой. — Манодората уселся поудобнее. — И одной из главных загадок является христианское представление о торговле. Для вас, христиан, слово «торговля» звучит как самое страшное проклятие или ругательство, какое когда-либо произносили уста самого убогого раба. Но времена меняются, Симонетта. Старого мира больше нет. И одно лишь знатное происхождение не поможет тебе положить на тарелку кусок сочного мяса или охапку дров в очаг. Зато твоя древняя фамилия в сочетании с названием этого ликера может многое для тебя сделать. — Он взял ее за подбородок. — Ты станешь лицом этого напитка, Симонетта! Твоя роль будет та же, что и у фигуры, красующейся на носу корабля, и в этом качестве тебе никак нельзя одеваться, как жалкий конюх, получающий гроши на конюшне у скупого хозяина.

Симонетта высвободилась и печально опустила голову, осматривая свою одежду. Втайне она, разумеется, мечтала вновь облачиться в красивые женские платья, но до сего дня ей казалось, что она еще не выплатила до конца некую траурную повинность погибшему Лоренцо.

— Надень-ка его поскорей, — настоятельно попросил Манодората, протягивая ей платье, — и возьми вот еще это. Это тебе от меня. — И он преподнес Симонетте еще целую груду настоящих сокровищ. — Это зеркало из Венеции, как и платье. И гребень. И розовое масло для рук. — Он кинул на постель прелестный маленький флакончик. — И наконец… — Манодората высоко поднял нечто, более всего походившее на сверкающее скопление звезд, так оно вспыхивало и сияло в его руках. Оказалось, что это сетка для волос, сплетенная из таких же золотых нитей, какими расшита была ткань платья, и тоже украшенная жемчугом. — Надеюсь, ты сумеешь как-нибудь использовать эту сетку, а впрочем, она вполне годится и для того, чтобы воробьев ловить, — сказал на прощание Манодората и исчез.

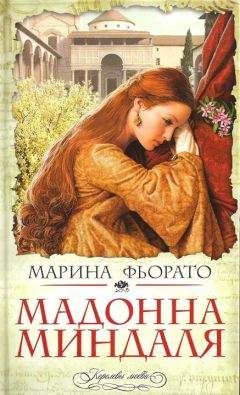

Симонетта заперла дверь, сбросила старую одежду и с головы до ног вымылась холодной дождевой водой, собравшейся в углублении под водосточной трубой, отчего вся ее кожа покрылась пупырышками, как у тех голубей, которых она теперь научилась даже ощипывать. Зубы у нее стучали — не столько от холода, сколько от возбуждения, — глаза пылали голубым огнем. Она осторожно ступила босыми ногами в лежавшее на полу платье, натянула его на себя и постаралась как можно туже зашнуровать лиф. От соприкосновения с кожей тонкий шелк быстро согрелся, и она почувствовала себя бодрее. Свалявшиеся волосы Симонетта тщательно и долго расчесывала, пока они не стали падать на плечи шелковистыми прядями. Теперь волосы уже достаточно отросли, чтобы их можно было поднять наверх и уложить в прическу, и Симонетта принялась заплетать их в косу, но пальцы с трудом вспоминали, как она убирала волосы в былые времена, будучи знатной дамой и женой Лоренцо. Наконец ей удалось с помощью медных шпилек и заколок закрепить на волосах сетку, и теперь дело было за ногтями, которые она коротко обстригла, а потом с наслаждением натерла руки розовым маслом. Немного пощипав себя за щеки и слегка покусав губы, чтобы вызвать прилив крови, она подняла венецианское зеркало, лежавшее на постели, и осторожно заглянула в него. То, что она в нем увидела, заставило ее сердце радостно подпрыгнуть в груди. Глаза ее на похудевшем лице казались просто огромными и радостно сияли той же голубизной, что и шелковые ленточки на бутылках с «Амаретто», жемчужно-белая кожа была изумительного, теплого, чуть розоватого оттенка, а губы напоминали нежнейшие лепестки роз. Талия у нее теперь стала еще более тонкой, прямо как у ирландской гончей. Под глазами пролегли темные глубокие тени, ничуть, впрочем, ее не портившие. Зато волосы после всех ее усилий так и сияли чудесным блеском темной меди, и красота их спорила с красотой расшитой жемчугом золотой сетки, в которую они были убраны. Симонетта чуть опустила зеркало, стараясь получше рассмотреть новое платье, и увидела, что руки у нее, напротив, приятно округлились, стали более гибкими и сильными. Когда она, налюбовавшись собой, спустилась наконец на кухню, суетившиеся там женщины тут же перестали работать и застыли, дружно уставившись на нее и вытаращив от изумления глаза, даже Манодората на мгновение утратил привычное самообладание. Глаза у Симонетты вдруг защипало. Она чувствовала, как искренне они восхищены, и ей очень хотелось, чтобы в эту минуту ее, такую красивую, смог увидеть и Бернардино. Но она прогнала эти мучительные мысли и повернулась к Манодорате, благодарно улыбаясь.