Ознакомительная версия.

Доброе утро тихонько вкралось через форточку ветерком и шебутными мартовскими лучами. Солнечные пальцы, шаловливо ласкаясь, коснулись выцветших обоев. Когда-то они были светло-голубыми, а узор из переплетённых листьев боярышника — серебристо-белым. Обои поклеил отец, перед тем, как перевезти маму, Сашку и ожидавшуюся Олесю в новый дом.

Дом этот родился точнехонько на границе города и деревни, что медленно отступала под натиском панельно-кирпичного воинства разрастающейся столицы. Поэтому жившая в доме ребятня, вдоволь наскакавшись у подъезда в нарисованные на асфальте классики, перебегала через двор и оказывалась на деревенской улице. Здесь терпко и бесстыдно пахло навозом, антоновкой и дымом. Но не успел ещё Сашка окончить начальную школу, как ни улицы той, ни деревенских домов с узорными наличниками не стало. И всё, что ещё долгие годы спустя напоминало о том, что здесь когда-то было селение — это исправно родившие яблони да ямы на месте бывших подполов.

Ну, растворилось в небытии прошлое и растворилось, — брат на эту тему и не задумывался особо. А сестра его не скоро смогла без волнения ходить через разбитый на месте деревни парк: на пограничье душу вдруг взрезало — жёстко и глубоко, словно осокой. Лишь со временем стало не так больно — в конце концов, девочка была плоть от плоти этого пограничья: вот только что спускалась на лифте с семнадцатого этажа, а дорогу перешла и, пожалуйста: пыльный просёлок, поле картофельное, ивы серебрятся, и — воздух, простор, ветер! Кто бы мог подумать, что такое возможно — и где? В столице! Возможно — особенно, когда старому городу становится тесно в прежних пределах и он начинает расползаться вширь. Каменным ожирением болеют все мегаполисы — и неотвратимо, безжалостно подминают под себя предместья.

Лето перед рождением Олеси выдалось тяжёлым, раскалённым — вокруг Москвы горели торфяники, над городом висел непривычный, дикий, как и всё заграничное, смог. Мама, с трудом дожидавшаяся в старой коммуналке олесиного появления на свет и переезда в новый дом, маялась ужасно и всё просила отца, чтобы тот перевёз её поскорее из заасфальтированного центра в новорожденный микрорайон, на воздух. Терпеливо ходила гулять с сынишкой на Патриаршьи пруды, чтобы хоть там, в тени лип, у воды получить желанный кусочек прохлады. А мальчику всё было нипочём — да и кому в три года есть дело до какой-то там жары, когда по пятам едет вот такой мировой грузовичок на веревочке? Сашка, этот сын Садового кольца, таким и остался — горожанином аж до самого последнего лейкоцита. С детства души не чаял в упругом асфальте, головокружительном аромате бензина, велосипедах, грузовиках, локомотивах, мотоциклах, да и вообще, во всём, что движется, сверкает и тянет в путь-дорогу на подвиги. Ну, а женщины и машины платили Сашке полной взаимностью.

Брата с сестрой, даже зная о разнице в возрасте, можно было принять за двойняшек: русоволосые, остроглазые, вечно в синяках и к неизбывному страданию бабушки худые до прозрачности. Всё жаловалась соседке: «Аж душа сквозь рубашки светится… уж и кормим их — на рынке Черемушкинском творожок езжу им брать — и режим у них, а всё без толку!» Без толку, без толку — по каким деревьям, чердакам и подвалам брат с приятелями лазает, там и сестру ищи. Но…

Мальчишечьи забавы хороши девочке до поры, до времени. Но наступает странный срок в её жизни, когда вдруг окутывает душу тревожная тишина, хочется покоя, молчания и полёта. Иная в такие минуты идёт к книгам, и жадно, нетерпеливо перекидывая страницы, ищет в них ответы на ещё не высказанные вопросы. Другая целыми днями из комнаты может не показываться — шебуршится себе там с куклами, нашёптывает им что-то жарко, взахлёб. А есть и та, которую уже одолел неясный, но могучий зов, и вот уже тесна ей комната, скучны вчерашние игры и томит заранее известным финалом недочитанная сказка — ей бы уже свои слагать, да не в одиночку.

От ставших вдруг маленькими и непонятными игрушек, из душной квартиры стала сбегать Олеся всё чаще и чаще. Прихватывала с собой книгу из отцовых, чаще всего — о Москве и окрестностях, булку покупала по пути и уходила через дорогу, к реке. В заветное место своё шла — к заброшенному скрипучему мостику, что висел, цепляясь за честное слово склизких глинистых берегов, скрытый со всех сторон горемыками-ивами. Неподалеку журчали три родника, но их сил не хватало, чтобы оживить убитую стоявшим выше по течению химическим заводом реку.

Народ сюда ходить брезговал, а Олеся словно не замечала ни грязи, ни расползшихся, как зубы в старческом рту, досок мостика; ложилась плашмя на них, одну руку под голову, другую опускала к мутному потоку, и, лаская поблескивавшую тускло мёртвую воду, шёпотом уговаривала ту потерпеть — хотя сколько терпеть, и сама не знала. И текли с той водой мысли, тёмные ещё, смутные… как же дальше-то жить? Я — женщина. Ну, пусть не по-настоящему ещё, но ведь — женщина! Чего я хочу? Кого? Любить? Да, да, о, конечно — да… Принадлежать любимому? Но я же не вещь… И никогда не стану, и даже иллюзию такую не буду создавать у мужчины, потому что. Потому что быть женщиной — значит, не быть вещью. Интересно, а как это — быть мужчиной? Не овладеешь — не поймёшь. Но и мужчина — не вещь, а человек, такой же, как и я. Целый мир, вселенная. Тогда почему так часто отдаются люди во власть друг другу? Так проще? Ха, казнить нельзя помиловать? Бред, это же невозможно! Никогда! С мужчиной надо только на равных — или никак! Не то какая тогда это получится любовь? Смех один. И дружить можно только на равных — иначе это уже не дружба. Вот мама никого не хочет знать, а её хотят многие… Звонят по сто раз на дню, в театр приглашают, нас куда-то всё тащить пытаются. А она всех отшивает, потому что считает, что это нечестно: взять — и всё. Она-то ничего не может дать в ответ. Потому что… хотела бы вернуть папу. Она любит его — и нас, потому что мы его частичка. Они были до встречи чужие, а потом полюбили друг друга, чтобы родился Саша, и они стали родные. А когда я родилась — они стали ещё роднее? Нет, не так: они породнились ещё до нашего рождения.

Так текли её мысли, и текла под пальцами печальная радужная вода. Пальцы после едко пахли машинным маслом и тухлой травой, и чтобы не испачкать отцовскую книгу, Олеся оттирала их предусмотрительно прихваченной из дома марлей — уж этого добра в доме, где бабушка — врач, хватало.

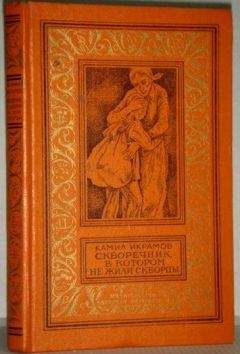

Томительно странно читались книги отца, геолога, погибшего в экспедиции, о которой мама наотрез отказывалась говорить даже спустя годы. На полях этих книг хорошо сохранились его карандашные пометки. В той, что о Москве, почти на каждой странице то телефон, то дата, то имя — да у Алексея Скворцова, кажется, весь город ходил в друзьях-приятелях! И оживали названия улиц, и подмигивали задорно окна, и взмахом занавесок провожали дома всегда желанного гостя — и по душам до рассвета поспорить горазд, и помочь, если что — в первых рядах, и когда надо — молчун надёжный.

Ознакомительная версия.