— Ничего.

— Выглядишь, будто приведение увидела, — она недоверчиво щурится.

— Увидела, — я соглашаюсь и рвусь вперед.

Найти Эля и убраться отсюда к чертовой матери.

И… и почему я чувствую себя виноватой за то, что не позвонила Лаврову в третьем часу ночи и не попросила помощи?!

Это ж… это идиотизм!

— Дашка! — Женевьева тормозит, дергает и подбородком на угол барной стойки кивает.

Скрюченная фигура.

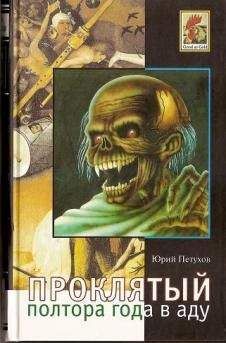

Черная толстовка с оскаленным черепом, что светится мертвенно-зеленым, привлекает внимание. И капюшон надвинут низко, скрывает лицо, но неважно.

Это Эль.

Его толстовка и его, сцепленные в замок, смуглые руки с длинными нервными пальцами, коими он привычным жестом барабанит по столешнице.

— Нейрохирург недобитый, — Женя цедит зло, покачивается в его сторону и тут же тормозит, мотая головой. — Нет, Даха, давай ты. Меня он вряд ли послушает.

Она криво улыбается…

И, вспоминая «биохимией о фейс», она права.

Самое болезненное и мучительное общение с прекрасным и нужным предметом Элечке обеспечила Женевьева. Более детально Эль биохимию не изучал и учебник не читал. И получил восемьсот страничным талмудом, что был формата А4, по ухмыляющейся физиономии он в общем-то заслуженно.

Элечка упражнялся в остроумии, доставал Женьку, допытывая умеет ли она целоваться.

«Ты смотри, Женек, если что, ничего сложного, — Эль, сидя на столе, веселился в меру сил, умственных способностей и испорченности, которая весной стала еще более испорченной, — язык в рот засовываешь и начинаешь пересчет. Маляры, премоляры, клыки, резцы… ну чего куксишься? Давай на практике покажу? Иди сюда!»

Он склонился, вытянув губы трубочкой, и с учебником биохимией к концу учебного года-таки познакомился.

Узнал, как он выглядит, и на зеленый цвет еще неделю смотреть спокойно не мог, зато о том, что биохимия — предмет тяжелый, Эльвин теперь говорит с полным трагическим правом. И сколотый верхний резец ощупывает с болезненной гримасой.

Пересчет зубов все же пришлось проводить, но в гордом одиночестве, без удовольствия и в кабинете стоматолога.

Поэтому да, уговаривать Эля лучше мне.

Без Женьки и без Лёньки, которого она придерживает, встает на носочки и кричит что-то в ухо, объясняя.

Я же пробираюсь к Эльвину, подтягиваю стул и забираюсь рядом. И очередной бокал с чёрт-те чем, протянутый любезным барменом, перехватываю:

— Ему хватит.

— Да бл… — Эль дергается, поворачивает голову, и осоловелые глаза моргают, округляются недоверчиво, и он осекается. — Даха?!

— И я тебя рада видеть, — я хмыкаю и стоящий у его руки пустой стакан подхватываю, принюхиваюсь. — Ром?

— Ну не напиток же истинных джентльменов, — он пренебрежительно кривится, пытается приподняться, но в сторону ведет знатно.

И не сверзиться с барного табурета его максимум.

— Эль, пойдем отсюда, — я перехватываю его руку, коей он в который раз собирается подозвать бармена.

Сколько он успел уже выпить сегодня?

— Куда пойдем, Даха? — голову в мою сторону он все же поворачивает.

Черные глаза впиваются почти ощутимо, смотрят.

И ответ: «дом» застревает в горле.

Не домой.

Там его отец, и про их отношения он никогда не говорил и не говорит, но… молчание тоже рассказывает о многом.

— Ко мне, — я предлагаю осторожно, — поехали ко мне домой.

Эльвин моргает, уставляется тупо на свои руки и пустой стакан в них. И головой качает, отрицательно, медленно, подбирает с трудом слова:

— Не, не хочу. В приличный дом места заказаны. Давай лучше тут посидим, а?

Его голова поднимается тоже медленно, и в глазах застывшая просьба:

— Ты посидишь со мной, Даха?

Посижу.

Минуту или две.

Чтобы уговорить, упросить.

Быстро, ибо компания справа от нас, в зоне столов, мне не нравится.

Они смотрят… слишком смотрят, и от их взглядов по хребту скользит мороз. И не замечать их внимание сложно.

- А ты мне тогда расскажешь, что случилось? — я спрашиваю, прошу и умоляю одновременно, оглядываюсь на напряженных Лёньку с Женей и едва заметно качаю головой.

Нет.

Я сама.

Смогу.

— Случилось, — Эль повторяет неожиданно четко, задумчиво, берет все же очередной поданный бокал и глаза на меня поднимает, — а, знаешь, Даха, вы все оказались правы. Всё, и даже не месяц. Я дурак. Только скажи мне почему у кого-то вся жизнь, как дорога, насранная единорогами, радужная и с замками воздушными, а кому-то одно сплошное настоящее говно? И ты с этой лопатой разгребаешь, разгребаешь, а небесная канцелярия тебе только подкидывает еще пару вагонов. Типа по принципу разгреб это, разгребешь и новое? Как, Дашка?!

— Не знаю, — я пожимаю плечами.

И уравнение в голове имеет больше двух неизвестных, но, ведя пальцем по краю его пустого стакана, уравнение я решаю.

— Горохова умерла?

— Умерла, — Эльвин в своей пламенной речи спотыкается и подтверждает, — умерла сегодня, утром, а мать вечером. Сегодня, но год назад. Вот такой пердюмоноколь, Даха. Выпей со мной…

Он протягивает свой стакан, и не взять я не могу.

Выпиваю залпом под его взглядом, которым после он обводит помещение и заключает:

— Меня тошнит от несправедливости этой жизни, от ее полной алогичности. Ты вот понимаешь законы нашей небесной канцелярии, по которым она определяет кому жить, а кому нет?

Нет.

Никогда не понимала почему здоровый новорожденный умирает, а вскрытие ничего не показывает, и почему безнадежный больной продолжает жить вопреки всему.

И вряд ли когда пойму, просто…

— Небеса не знают любимчиков, Эль…

— Не знают, — он соглашается с ожесточением, вытаскивает из куртки мятые купюры, что зло хлопаются на стойку, сползает с табурета.

Шатается.

И переглядывание трех бугаев из теплой компании справа я замечаю краем глаза.

Вот же черт.

Я беспомощно оглядываюсь на Лёньку, подставляю Элю плечо, чувствуя себя сестрой милосердия. И под восьмидесяти тремя килограммами живого веса — я помню с физиологии — меня саму шатает.

— Эль, ты садишься на диету, — я охаю, — а я еще думала, Вано у нас кабан.

— На хрен диету, — он ругается, и только от одного спиртового амбре можно уже опьянеть.

Где мой противогаз?

— Знаешь, Элечка, хочу тебя поздравить: с металкогольными психозами ты, судя по всему, познакомишься не на пятом курсе, а гораздо раньше, — я пыхчу и подоспевшему Лёньке место костыля и опоры уступаю.

Выпрямляюсь с трудом и Женьку, вьющуюся рядом, придерживаю, указываю на поднявшихся бугаев:

— Смотри, Софка была, кажется, права. Надо валить как можно быстрее.

— Я Лёне уже сказала, — она торопливо соглашается и выдыхает яростно. — Кретин, что б его…

— Утром скажешь, можешь даже лекцию забахать о вреде алкоголя, — я утягиваю ее вслед за парнями.

— Таким придуркам, как он, это не поможет, — Женька шипит и оглядывается нервно, — Дашка, они за нами идут. Людей, как корабль воду, разрезают.

— Какое сравнение, — я иронизирую не менее нервно.

И Лёнька, как положено любителям ЗОЖ, в спортзал ходил, тягал умеренные тяжести, но пьяное тело тащить ему сложно.

Эль сам мешает, замедляет. Тормозят вечно танцующие и веселые, что норовят утянуть в самую толпу, закружить.

— Мы не успеем, — мы с Женькой выдыхаем в унисон.

— Успеем, — Лёнька цедит через плечо непривычно жестко, утирает пот со лба, — нам надо протянуть пятнадцать минут, потом приедут отцовские архаровцы. Я позвонил.

— Эль, помоги нам, — Женевьева, в который раз оглянувшись, решительно отвешивает ему пощечину, — соберись, собака ты этакая!

— Зачем? — он глядит равнодушно.

И добавить оплеуху для симметрии хочется, но вибрация в кармане отвлекает.

Кто звонит в три ночи?

— Затем, чтобы тебе вписать по полной хотят, — Женька, тянет его за вторую руку, помогает Лёньке, ибо толпа уменьшилась и втроем в ряд стало возможно.

— Да? — я же выуживаю телефон, отвечаю, не глядя, и между людьми скольжу следом ужом.