В 1960-х годах, живя на Ждановке, мы с мамой и младшим братом на седьмом троллейбусе доезжали до кольца, что на Петровской площади, переходили Большой Петровский мост, на котором вечно меняли сгнившие доски, и шли гулять в Приморский парк Победы. Пройти мимо Дома ветеранов сцены (ДВС) было невозможно, и мы приостанавливались перед мостом в переулке Савиной возле гармоничных корпусов песочного цвета, утопающих в зелени. Иногда заходили в ворота и прогуливались по аллеям мимо старушек в очках, сидящих на скамейках, подходили к могилке М.Г. Савиной…

Дом ветеранов сцены. Фото 2010 года

Старушки (создавалось впечатление, что живут в ДВС исключительно бывшие актрисы) вели себя с достоинством, толковали между собой об оперных партиях, спетых ими когда-то, или о ролях, когда-то сыгранных, о цветах, произрастающих на клумбах, о местном музее, в который они несли фотографии из своего артистического прошлого. То было время расцвета Дома ветеранов сцены: пансионеров насчитывалось около двух сотен, их посещали иностранные делегации, о них не забывали партийные руководители, здесь давали концерты популярные артисты, да и вся организация приюта служила примером того, как советская власть заботится о пансионерах.

И сами пансионеры вели бурную общественную деятельность, брали шефство над кружками художественной самодеятельности, выступали в клубах и на предприятиях. Конечно, это была лишь тень их прежней активной жизни, однако иллюзия востребованности все же лучше, чем полное забвение.

– Что это за дворец? – спросил однажды мой брат Миша, когда мы проходили мимо.

– Это не дворец, а приют для престарелых актеров, – отвечала мама.

Моему маленькому брату было непонятно, что такое приют, однако, признаюсь, и мне Дом ветеранов сцены представлялся не действующим заведением, а дворцом наподобие Павловского или Царскосельского. Настолько впечатляли своей основательностью двухэтажные здания с театральными масками на фасадах. Каждая маска взирала на тебя как-то по-особому: то с усмешкой, то с ужасом, а то с презрением. Так и хотелось в ответ скорчить рожицу.

Смешной погребок с колоннами, который все называли ледником, подчеркивал, как мне казалось, древность сооружения, ибо «холодильник с колоннами» могли додуматься построить только в царское время. Я не мог и предположить, что большинство этих благородных корпусов построено всего несколько лет назад.

Да, насчет архитектурного ансамбля Дома ветеранов сцены существовало устойчивое заблуждение, будто построен весь комплекс зданий до революции, еще при М.Г. Савиной. Заблуждение, в общем-то, неудивительное, ибо, глядя на гармоничный дворцовый ансамбль, трудно вообразить иное. Однако при жизни Савиной существовало лишь центральное здание, впоследствии сильно перестроенное. Остальные корпуса возвели в советское время, в 1950-е годы, по проекту архитекторов Владимира Николаевича Талепоровского и Феодосии Ивановны Милюковой. По неподтвержденной пока версии, значительный вклад в создание современного облика Дома ветеранов сцены внес и архитектор-консультант Борис Алексеевич Альмединген, проживавший здесь в дни блокады в качестве «временного пансионера» и составивший эскизный проект новых корпусов.

Ледник. Фото 2011 года

* * *

Едва ли М.Г. Савина представляла себе масштаб затеи с Убежищем для престарелых актеров. Ведь поначалу задачи были скромные – приютить десяток-другой престарелых актеров. Поэтому и располагалось Убежище, начиная с 1895 года, на Кирочной ул., 25, в собственном здании Русского театрального общества. Однако вскоре стало ясно, приют на Кирочной не может вместить всех желающих. Подыскали здание на Выборгской стороне в частном доме на углу Сампсониевского проспекта, и в 1897 году переехали. Но и тут незадача: владельцы дома затеяли перестройку и попросили освободить здание. Тут-то и нашелся свободный участок в западной оконечности Петровского острова.

Точнее, его подыскали еще в 1896 году, когда приют находился на Кирочной. Искомый участок располагался по адресу Петровский проспект, 13, невдалеке от процветающего пивоваренного завода «Бавария». На окраине участка был небольшой сад, сохранились остатки старой дачи. Волны омывали низкие берега, а осенняя нагонная волна регулярно затопляла участок. Рядом с участком находился Большой Петровский мост, а также сгоревший впоследствии Петровский дворец, возведенный еще при Екатерине II. В общем, место хоть и на окраине, но не тупиковое.

От имени Общества ходатайствовали перед императором о выделении земли в бесплатное пользование и довольно скоро, в апреле 1896 года, получили ответ Кабинета его императорского величества с резолюцией о предоставлении участка «на Петровском острове на берегу Малой Невки пространством до 1200 кв. сажень, с имеющимися на нем строениями, ныне никем не занятыми».

Нетрудно предположить, почему М.Г. Савина приискала землю для престарелых актеров на западной окраине Петровского острова. Скорее всего, играла роль невысокая стоимость земли в сочетании с дачным характером местности. Правда, невдалеке на Петровской косе располагались керосиновые склады купца Ропса, а совсем рядом пивоваренная «Бавария», однако они лишь чуть-чуть разбавляли провинциальную тишину местности.

Летом здесь цвели сады, ну а осенью – темнота, сырость. Как пишет в своей книге В.Н. Львова-Климова, вечернего освещения на острове не было, «лишь один фонарь освещал стены расположенного здесь завода „Бавария“». На Петровском проспекте – деревянные мостки, не защищавшие от грязи.

Старое здание убежища. Фото 1902 года

В 1898 году на берегу Малой Невки на скорую руку возвели одноэтажное здание приюта (достроенное до двух этажей оно существует и поныне), разобрали старую дачу, разбили сад, проложили дорожки. Тогда же устроили временный ледник для хранения продуктов и задумали строить и новое каменное здание.

Об интересе общественности к этому благотворительному учреждению говорит тот факт, что на закладку (всего лишь закладку!) нового здания по проекту архитектора Михаила Федоровича Гейслера 30 октября 1900 года собрались все видные деятели театрального общества, а также представители светских властей. На торжестве присутствовали августейший президент Театрального общества князь Сергей Михайлович, директор Императорских театров князь С.М. Волконский, петербургский губернатор граф С.А. Толь и многие другие. Среди представителей артистического мира пресса «заметила» г-жу Стрепетову и М.Г. Савину.

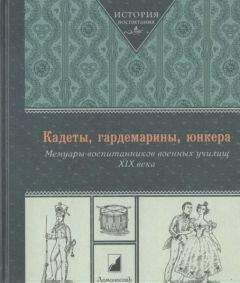

Савинский корпус. Фото 1902 года

В то время театр в жизни общества играл несравнимо более значимую роль, нежели сейчас, что и подтвердил ранг гостей. Сочувствовало общество и благотворительным начинаниям, поэтому нас не должен удивлять скорый ответ императора на прошение о предоставлении земли или столь же скорое строительство зданий Убежища. Очевидно, средства собирались быстро и в благотворителях недостатка не наблюдалось.

Каменное здание по проекту архитектора М.Ф. Гейслера возвели в 1902 году, однако предварительно пришлось решать проблему подъема местности на 1,5–2 метра. Дело в том, что Петровский остров еще полтора века назад – это низины, заливаемые водой при малейшем повышении ее уровня. Особенно чувствительны были береговые участки с уклонами к Малой Невке, а именно на таком берегу и строилось здание Убежища. На подсыпку местности ушло почти тысяча возов строительного мусора, который доставлялся с городских строек. В результате береговая полоса в районе Дома ветеранов сцены ныне мало напоминает ландшафт местности начала ХХ века. О характере участка мы можем судить скорее по противоположному берегу Малой Невки и до сего дня низкому и неукрепленному.

Построенное на укрепленном берегу двухэтажное здание Убежища было рассчитано на 40 человек. По фотографии 1902 года видно, что здание (Савинский корпус) чем-то напоминало театральные декорации: шпили, башенки, зубчики, флагодержатели добавляли зданию готические черты; золоченые кресты указывали на православный характер домовой церкви, располагавшейся внутри здания.

Кстати, отделка церкви во имя святителя Николая Чудотворца завершили лишь в 1906 году – на четвертый год после постройки здания. Сохранившиеся отчеты свидетельствуют, что на это пошел 12 331 руб.: живописно-малярные и иконописные работы – 6415 руб.; позолотные работы – 300 руб.; живопись на стекле – 2340 руб.; столярно-резные работы – 3276 руб.

То, что резные работы тянули на такую значительную по тем временам сумму, неудивительно. Иконостас и киоты были изготовлены из ценных пород дерева с изысканной резьбой и позолотой. Дубовый иконостас выполнил И.П. Платонов, четыре иконы в нем являлись копиями икон Васнецова для Владимирского собора в Киеве. По свидетельствам очевидцев, внутренняя отделка храма соответствовала византийскому стилю.