Брейгель творил по образцу итальянцев, но с иными устремлениями. У итальянцев замкнутый и целостный художественный организм был основным понятием и часто главной целью искусства, как и сознательный выбор места по ту сторону действительности; у Брейгеля же это было только средством для достижения определенной цели. А последняя состояла в превращении изображения действительности, природы и реальной жизни в истину и возвышенную значимость высшего порядка, в превращении, которое достигалось художественной и поэтической переработкой опыта, путем преодоления фиксирования непосредственной данности.

В этом и заключается решительный шаг к голландской живописи XVII в., расцвет которой был разносторонним осуществлением новой программы, поставленной Брейгелем перед художественным отображением природы и жизни. С другой стороны, от слияния «романистических элементов» с корнями искусства в реальном бытии мост вел также и к Рубенсу, так что обе ветви нидерландской живописи эпохи барокко оказываются связанными с развитием Брейгеля.

Но нити могут быть протянуты еще дальше. Брейгель, как мы уже подчеркивали, был для живописи первым большим, открывающим новые пути представителем той, обращенной к природной жизни реалистической ориентации в искусстве, которая должна быть сочтена одним из существенных факторов европейского искусства в XVII и XVIII в. В XIX в. эта ориентация преобладала и достигла своего зенита, а в XX в. — почти одним ударом — была заменена другой, обратной ей по существу. Но в высшей степени поучительно, что ее возникновение надо искать в духовном движении маньеризма.

[1920 г.]

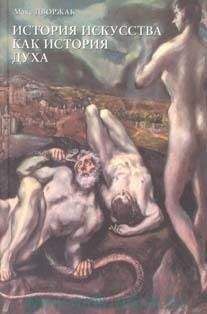

VII ЭЛЬ ГРЕКО И МАНЬЕРИЗМ

Слава Эль Греко среди его испанских современников основывалась на картине, находящейся в церкви Сан Томе в Толедо и изображающей погребение графа Оргаса.

Помещенная под картиной каменная плита разъясняет изображенное. Дон Гонсало Руис де Толедо, граф Оргас, протонатор Кастилии, был покровителем церкви святого апостола Фомы, в которой он должен был быть погребен после своей смерти. В тот момент, когда священнослужители готовились предать его тело земле, с неба спускаются — о, неслыханное, достойное удивления событие — святой Стефан и святой Августин и собственноручно совершают погребение.

Этот легендарный сюжет ль Греко изобразил в высшей степени примечательным образом. Картина состоит из двух частей: внизу написано погребение, вверху графа встречают на небе. Но однако и нижняя часть делится, собственно, на две половины: церемонию и чудо. Церемония изображена с испанским достоинством и вместе с тем с подробностью, которая может напомнить о современных Эль Греко голландских мастерах. Справа от погребального одра, на котором лежит одетый в латы покойник, священник читает с набожным благоговением молитву; соответственно слева стоит монах, в безмолвной задумчивости смотрящий на покойного, словно бы с ним прощаясь. Между двумя этими угловыми фигурами подобно фризу тянется непрерывный ряд траурных гостей: цвет толедского дворянства, все в черных одеяниях с белыми брыжами; эти идальго предстают строгими и сосредоточенными, как на голландском групповом портрете, но при этом портретное сходство должно слегка отступить перед общими чертами. Есть что-то жесткое и одновременно фанатическое в этих лицах, аскетическая сдержанность и впитанная с молоком матери метафизичность, тот дух, благодаря которому можно понять то, что нельзя увидеть глазами и осязать руками Однако двинемся дальше.

Независимо от этой церемонии происходит что-то, о чем большая часть участвующих и не подозревает. Двое посланцев небес прибыли, чтобы самим совершить погребение верного слуги церкви, но это коснется лишь его земной оболочки: ведь наверху, в том кружении образов и облаков, в котором субстанциальность форм должна уступить место эфирному видению, уже происходит торжественная аудиенция, где графа, уже лишившегося земных покровов, встречают Христос и Мария. Двое из присутствующих на церемонии, однако, видят то, о чем не знают другие: священник в белом стихаре справа, смотрящий ввысь с выражением величайшего удивления, и мальчик слева, на переднем плане, глядящий из картины на зрителя и левой рукой указывающий на обоих святых, словно желая обратить наше внимание на чудо; душа, исполненная веры, затем наивное дитя, от которого отрава сомнения еще не скрыла чудесное в мире, и зритель, который должен благодаря живописи подняться в сферы чисто духовного.

В этом однако и состоит характер своеобразной картины. Как в великолепном букете разворачивает Эль Греко все, что составляло предмет гордости живописи его времени: римское искусство композиции, венецианское мастерство владения цветом, нидерландскую способность к человеческой характеристике. Кто иной смог бы тогда, после смерти Тициана, написать драгоценные одеяния с такой бравурой, как это мы видим у обоих святых, кто после Тинторетто мог с таким мастерством схватывать изменчивость явлений или же после Микеланджело с такой дерзостью разрешать сложнейшие композиционные проблемы? Но надо всем этим стоит и нечто высшее — чудо и дух, поднявшийся над границами лишь земной истины, красоты и закономерности. Где же происходит это событие? Если бы мы не знали этого, то вряд ли смогли отгадать: ночью, в церкви, которой впрочем совсем не видно. Исчезла ясная пространственная структура, составлявшая со времен Джотто неизменный фундамент любого живописного изображения. Какова глубина, ширина этого пространства? Этого мы не знаем. Фигуры скученны, как если бы художник оказался беспомощен в их пространственном распределении. Но в то же время вспыхивающий наверху свет и феерия небесной встречи вызывают ощущение безграничных далей.

Основная идея композиции стара и проста, уже до того времени многие сотни раз она применялась в искусстве для изображения вознесения Богоматери. Однако же как изменился ее смысл одним лишь тем, что художник обрезал передние фигуры краем картины, так что совсем не видно почвы под ногами, и фигуры кажутся откуда-то магически вырастающими — это прелюдия вознесения, которому в нижней части картины еще приходится преодолевать некоторые препятствия, но наверху вздымающегося пламенем над изокефальным рядом траурных гостей. В факельном сиянии этой композиции Эль Греко непосредственно следует за старым симметричным способом построения условных и торжественных небесных сцен такого рода, но, впрочем, он и отрицает его. Ведь если прежде это построение было живописным выражением материальной архитектонической ритмики, то Эль Греко лишает его этого значения. Все выведено из равновесия и на место тектонической ритмики приходит другая. Законы, которым подчиняются облачные массы и фигуры — иные, чем те, что властвуют над земной тяжестью и ее преодолением. В этом апофеозе господствует похожее на сон, нереальное бытие, порожденное внутренним вдохновением художника, и это касается не только построения, но и цвета, и формы, не считающихся с наблюдаемым в действительности и стремящихся не к фиксации представшего перед глазами, но скорее желающих сравниться с лихорадочными видениями, в которых дух освобождается от оков земного мира, чтобы унестись в астральный, сверхчувственный и надрациональный.

Духовидцем называли Эль Греко его толедские современники, и не без основания. «Ya era loco»[132], говорит сегодня церковный служка, провожающий иностранцев к картине. Он был чудак, с этим приговором в более мягкой формулировке — повредившийся рассудком благородный дух — мы встречаемся вплоть до самого последнего времени также и в искусствоведческой литературе, до той поры пока она еще идет в русле материалистического и естественнонаучного мировоззрения. Этим чудаком мы и хотим заняться, не с тем, чтобы взять его под защиту, сегодня в этом более нет нужды, но с целью проследить источники его глубоко примечательного искусства.

Доменико Теотокопули, так звучит настоящее имя художника, был, как известно, греком с Крита, находившегося тогда под владычеством Венеции. Как и многие его соотечественники, и этот критянин обучался в городе на лагуне, обучался живописи в мастерской почти девяностолетнего Тициана, в первую очередь благодаря которому он познакомился с поразительным опытом импрессионистической передачи цветовых явлений. На него также повлияли старый Бассано, художник больших светотеневых контрастов, и Паоло Веронезе, мастер светлых, серебристых тонов. Но все это, кажется, его не удовлетворяло. Итальянское искусство переживало тогда поворотный момент своего развития. Оно, включая молодых итальянских художников, было охвачено новым духовным течением, исходившим из Рима. И так мы встречаем Эль Греко в 1570 году в вечном городе, куда он прибыл с рекомендательным письмом к иллирийцу Джулио Кловио, миниатюристу. С той поры и до 1577 года следы Эль Греко теряются, того года, когда он появляется в Толедо и пишет картины, едва ли имеющие что-либо общее с его ранними венецианскими произведениями, за исключением технического мастерства: мы встречаем нового Эль Греко, пережившего в этот промежуток, как тогда бы сказали, духовный переворот. То духовное возрождение и является ключом к пониманию великого мастера. Так что прежде всего мы должны исследовать корни этого перерождения, ведь именно оно и сделало его тем великим творцом, каким мы знаем его сегодня.