с Фальстафом демонстрируют свое красноречие в таверне «Кабанья голова», Генрих хвалится тем, что может «пьянствовать с любым медником, беседуя с ним на его языке» [Шекспир 1957–1960,4:41]. Патрисия Паркер пишет: «Язык первой части “Генриха IV” (как и “Виндзорских насмешниц”, и всех исторических хроник в целом) полон рыночных слов и выражений, таких как “debt” («долг») (акт 1, сцена 2) и “redeeming time” («искуплю былое» (там же)), которые соседствуют с библейской лексикой, характерной для разговора об искуплении» [Parker 1996:160]. Русские писатели начала XIX века, также увлекавшиеся историческими сюжетами, активно пользовались такими шекспировскими приемами, как переодевания и игра слов. Как показала Моника Гринлиф в своей работе о Пушкине, особенно сильное влияние на последователей Шекспира в период романтизма оказали обе пьесы о Генрихе IV [50].

Быстрое распространение книгопечатания в России в 1830-е годы является еще одним фактором, позволяющим провести параллель между эпохой Пушкина и Гоголя и Ренессансом, когда сравнительно недавно появившийся печатный станок открыл для разговорного народного языка, прежде бытовавшего только в устной речи и на площадях, новую – литературную – форму существования [51]. Элизабет Эйзенштейн доказала, что книгопечатание в постгутенберговскую эпоху отображало речь и воображаемые образы некоего идеального общего пространства, даже если «печатание поэм, пьес и песен изменило то, как эти “строчки” декламировались, пелись и сочинялись» [Eisenstein 1980:129]. Хотя Гэри Маркер и предостерегает нас от того, чтобы рассматривать историю русского книгопечатания сквозь призму технологического детерминизма, именно комбинация театра и торга, характерная для рынков и ярмарок, сделала их естественными площадками для отображения разговорной речи в печати [Marker 1985: 8]. Однако, как мы увидим в следующих трех главах, распространение в новой литературе просторечных и диалектных форм в гораздо большей степени было связано не с технологией, а с культурным подражанием – пародийным, комплементарным или корректирующим. В русской и украинской литературах XIX века ярмарка стала тем местом, где можно было изучить различные культуры Российской империи. Писатели, о которых идет речь в этом исследовании, в особенности Гоголь, Квитка-Основьяненко и Менделе Мойхер-Сфорим, часто выступали сразу в двух ипостасях: космополитичных авторов, пишущих и рассказывающих свои истории читателям, и фольклорных рассказчиков из этих повествований, через которых они выражали свою этническую идентичность.

В творчестве Гоголя и Квитки коммерческий пейзаж, по крайней мере на поверхности, предстает местом, где царит атмосфера праздника. Однако, как мы увидим в четвертой главе, после 1880-х годов и до конца века рынки становятся сценой для жестоких межэтнических конфликтов. Последние две главы этой книги рассказывают о разрушении коммерческого пейзажа. Рассматривая трансформацию коммерческого пейзажа во время и сразу после Октябрьской революции (главы пятая и шестая), я опиралась на труды Бахтина, в которых он писал о праздновании, разрушении и возрождении в традиции западного карнавала. Идея подобного возрождения присутствует в творчестве многих писателей революционной эпохи. Карнавал, являвшийся изначально средневековым церковным праздником, и в католической, и в православной традиции отмечается перед Великим постом и включает в себя такие элементы празднования, как пир, танцы и театральные представления, персонажами которых часто выступают черти и прочая нечисть [52]. В своих работах о Рабле (1490–1553?) Бахтин пишет о том, что площадь была особым миром внутри официального мира Церкви и правительства: «На площади звучала и особая речь – фамильярная речь, почти особый язык, невозможный в других местах и резко отличный от языка церкви, дворца, судов, учреждений» [Бахтин 1990:171]. Сравнивая Гоголя и Рабле в одной из своих ранних работ, Бахтин предполагает, что Гоголь, описывая народно-праздничную жизнь, следует тем же принципам: «…нам важны здесь такие черты творчества этого последнего, которые – независимо от Рабле – определяются непосредственной связью Гоголя с народно-праздничными формами на его родной почве» [Бахтин 1975: 484]. Идея Бахтина о том, что ярмарки продолжают традицию карнавалов, помогает объяснить трансформацию коммерческого пейзажа, особенно его общественный упадок и перерождение, последовавшие за большевистской революцией и созданием Советского Союза [53].

Однако концепция рыночной площади, предложенная Бахтиным в его работе о творчестве Рабле, которая цитируется в эпиграфах к большинству работ о карнавальной культуре, написанных в XX веке, не может учесть всех рисков и превратностей судьбы, характерных для коммерческого пейзажа. Писатели, о которых идет речь в этой книге, описывают ничем не защищенное пространство базара, на которое могут проникнуть опасные товары и посетители. В ранних рассказах Гоголя праздничная атмосфера ярмарки нарушается визитами чертей, которые парализуют нормальную торговлю и напоминают всем присутствующим о потустороннем мире. Потрясения, происходящие на гоголевских ярмарках, не делают людей лучше, а демонстрируют их мелочность и мещанство [54]. Еврейские же писатели после погромов 1880-х годов были больше озабочены не духовным или даже культурным упадком общества, а физической угрозой существованию восточноевропейского еврейства, так как готовность ярмарочной толпы обратиться к насилию ощущалась все сильнее.

Однако если в упрощенной дихотомии Бахтина «площадь – церковь» коммерческий пейзаж предстает лишь тенью официального мира Церкви (или ее мирского партнера – всемогущего государства), то моя идея заключается в том, что коммерческий пейзаж является полноправным центром общения. Украинские рынки и ярмарки существовали на окраинах Российской империи, однако они сами по себе служили моделями этой самой империи с ее окраинами и размытыми границами, с ее классовыми, религиозными и этническими конфликтами. Украинский коммерческий пейзаж обладает собственной ценностью в глазах русского, украинского и еврейского читателя, вынуждая его определить свое место внутри огромной разнородной империи. Как мы увидим в следующей главе, Гоголь, принеся украинскую ярмарку в петербургские книжные магазины, поместил эти окраины империи в центр высокой русской культуры. Именно об этом пишет Н. А. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо», сожалея о том, что русский крестьянин предпочитает Гоголю и Белинскому лубочные картинки с их незатейливыми сюжетами:

Когда мужик не Блюхера

И не милорда глупого —

Белинского и Гоголя

С базара понесет?

[Некрасов 1948–1953, 3: 186].

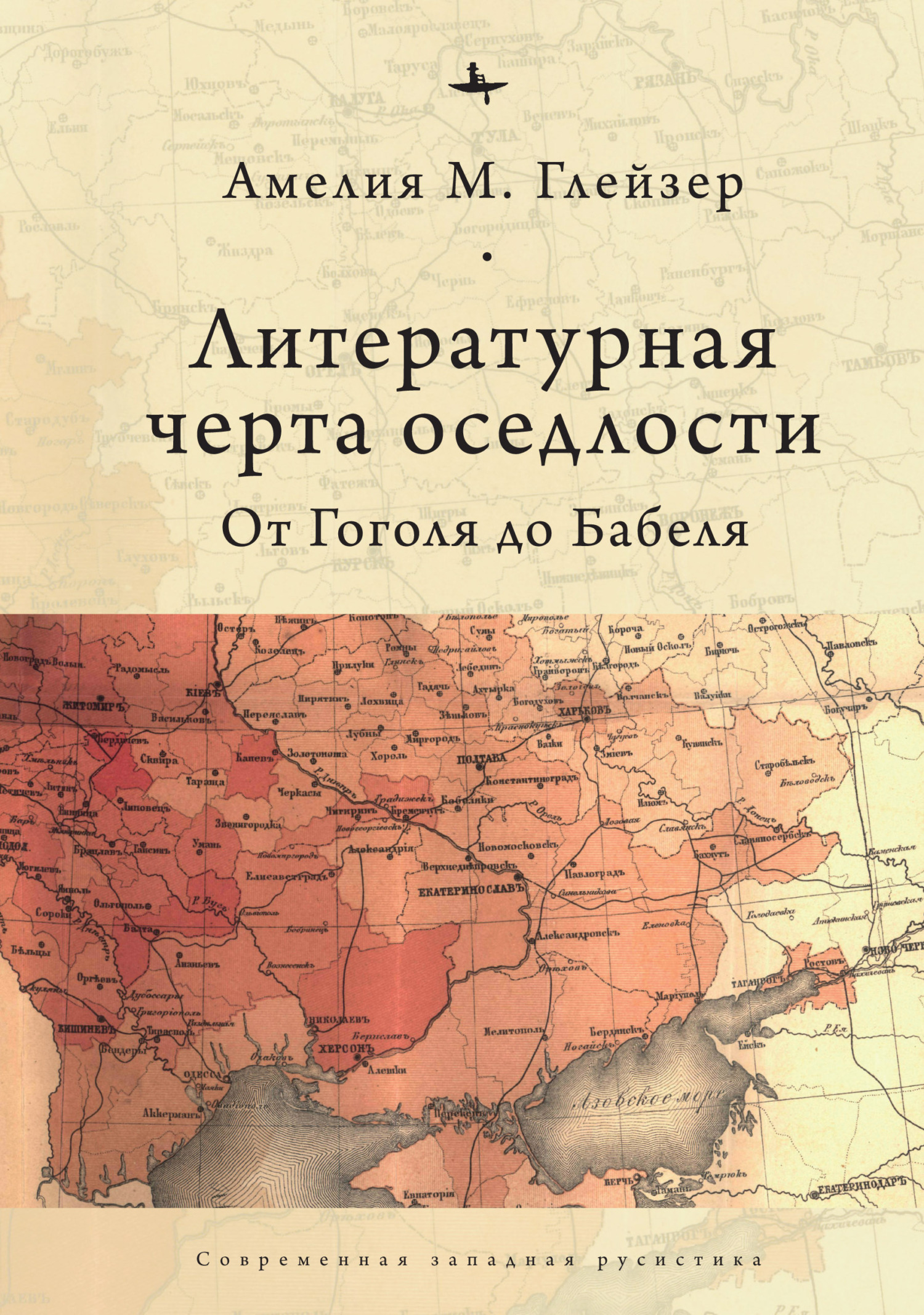

Глава 2

Коммерческий пейзаж Н. В. Гоголя (1829–1852)

Мені нудно в хаті жить.

Ой, вези ж мене із дому,

Де багацько грому, грому

Де гопцюють все дівки,

Де гуляють парубки! [55]

Так начинается повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» – с эпиграфа из «старинной легенды» неизвестного происхождения, в котором рассказчик с тоской мечтает о городских развлечениях. После этой анонимной цитаты следует описание торговцев и их товаров, направляющихся на огромную ярмарку:

С утра еще тянулись нескончаемою вереницею