href="ch2.xhtml#id81" class="a">[12] (1998), и о блокбастере о вторжении пришельцев «День независимости» (1996). Я вижу во всем этом занятный парадокс: конец света наступает окончательно, но в то же время становится чудесным новым началом.

Смерть — прекрасный тому пример. Мы можем представить себе уход из жизни, но не можем представить себе, каково это — быть мертвым, потому что смерть по определению означает исчезновение мыслящего субъекта. Смерть — это не то, что можно пережить. Субъективность лежит в основе нашего мышления, нельзя просто избавиться от нее и продолжить думать. Мы, конечно, можем рассуждать о характерных чертах жизни, которые исчезают с приходом смерти: свет сменяется тьмой, движение — неподвижностью и так далее. Но мы не можем вообразить, что именно значит умереть. Мы не можем помыслить отсутствие мыслей, так уж это устроено.

Именно поэтому многие считают, что происходящее после смерти — это другая форма жизни. Смерть может восприниматься как уход в мир иной, в радужные облачные города под сопровождение звуков арфы. Она может трактоваться как бледное подобие жизни: холодная, бесформенная и обнаженная. Человек навсегда останется в своем гробу, не в силах пошевелиться. Именно так представляли себе загробную жизнь древние греки. Гомер считал, что души умерших влачат жалкое существование в мрачном и темном царстве, лишенные как menos (силы), так и phrenes (разума). Нечто подобное мы находим и в Ветхом Завете: и праведники, и грешники попадают в загробный мир Шеол, туда, где нет ни света, ни жизни, ни общения с Богом.

Но и христианские клише о рае, и эта более мрачная дохристианская картина загробной жизни отражают одну и ту же проблему: неспособность мышления отказаться от порожденных им конструкций. Кроме того, оно ошибочно полагает, что, когда нас не станет, мы каким-то образом все же продолжим быть. Если после прекращения существования мы все еще существуем, значит, оно не прекратилось.

Я пишу это не для того, чтобы посмеяться над вашими убеждениями, если вы считаете смерть вратами в некую новую жизнь, где вас ждет рай или реинкарнация. Возможно, вы и правы [13]. Мне, скорее, хотелось бы обратить внимание на то, как мы представляем этот конец — и смерть человека, и гибель человечества — в искусстве и культуре. И в этом отношении можно сказать, что именно настойчивость нашего воображения определяет то, как мы видим конец света. Вот почему во множестве воображаемых версий светопреставления описывается некое мироздание, упорно продолжающее существовать и в момент конца, и даже после. Почти всегда после апокалипсиса нас ждет трансцендентное царство, где мы оказываемся свободны от всех жизненных невзгод.

И тут мы обращаем собственный финал в начало.

* * *

Когда мы говорим о конце света, какой именно его конец имеем в виду? У поездов, змей и танцующих паровозиком есть передний и задний конец. Но в нашем случае эти понятия предстают в непривычном ракурсе. Полагаю, вы сначала подумали, что конец света представляет собой задний конец существования мира. Ведь это последнее, с чем мы имеем дело перед тем, как все завершится. Артисты вышли на финальный поклон. Сигарета докурена до фильтра. Последняя страница книги дочитана. А что, если конец света — на самом деле его передний конец? Мы ведь говорим о процессе, и едва ли я буду оригинален, если скажу, что мы не можем перемещаться в будущее. Может быть, вы со мной не согласны, но задумайтесь: если бы мы действительно продвигались во времени вперед, мы могли бы видеть, куда идем. А видим мы только то, что с нами уже случилось, и это означает, что мы перемещаемся во времени назад, уносясь каждую секунду еще на одну секунду, спиной к месту назначения.

Если идея о том, что апокалипсис — это передний край мироздания, кажется вам нелогичной, возможно, до сих пор вы мыслили в неправильном направлении [14]. Вы предполагали, что мы начинаем с какой-то точки «во времени» — скажем, в Городе Погибели Джона Баньяна, в начале дороги из желтого кирпича в стране Оз или на первом квадрате в настольной игре «Жизнь», — а затем движемся оттуда вперед, переживаем разные приключения, пока не достигнем цели, нашего Изумрудного города. А что, если мы движемся не вперед, а назад? Мы можем протянуть руку немного назад и нащупать наше ближайшее будущее, но не в состоянии так повернуть голову, чтобы разглядеть, куда мы идем. Но, как бы то ни было, выбора у нас нет: мы можем только продолжать путь, спиной к месту назначения. Мы можем видеть прошлое — действительно, большинство загипнотизировано этим пейзажем и смотрит на него или с тоской (насколько же то, вдалеке, лучше, чем здесь и сейчас!), или в ужасе (это же была такая травма!). Многие из нас все свое внимание направляют на то, что можно видеть, но то, к чему мы идем, остается невидимым. Надо бы как следует поразмыслить над этим парадоксом — мы затылками вперед проживаем свою жизнь, не зная, что нас ждет позади. Может, там совершенно свободная дорога, а может, мы вот-вот врежемся в кирпичную стену.

Вопрос, почему мы продолжаем это безумие, равносилен вопросу, зачем мы существуем. Мы бежим, потому что альтернатива — отсутствие движения, то есть отсутствие жизни. Полны ли мы при этом энергии юности или накопившейся с возрастом усталости, мы все равно бежим, так уж заведено. Мы бежим все вместе, в направлении, скрытом от наших взоров. Время от времени некоторые спотыкаются и падают, их гонка заканчивается, но остальные продолжают свой несуразный марафон задом наперед.

А что у нас за спиной? Где конец этой гонки? И сколько нам осталось бежать? Быть может, выбоина на дороге (сердечный приступ) заставит нас оступиться? Или же полоса зыбучих песков (рак) медленно затянет нас. Быть может, мы продолжим бежать, пока не откажут ноги и мы не рухнем на землю или не навернемся с обрыва в пропасть. Быть может, до конца гонки остались считаные мгновения. Как знать? Все, что мы знаем: смерть существует и с ней нам нужно попытаться смириться.

* * *

Мы по-разному относимся к мысли о неминуемости смерти. Например, наплевательски, хотя это и нездорово. Эта неизбежность способна вселить в нас либо ужас, либо экзистенциальный покой.

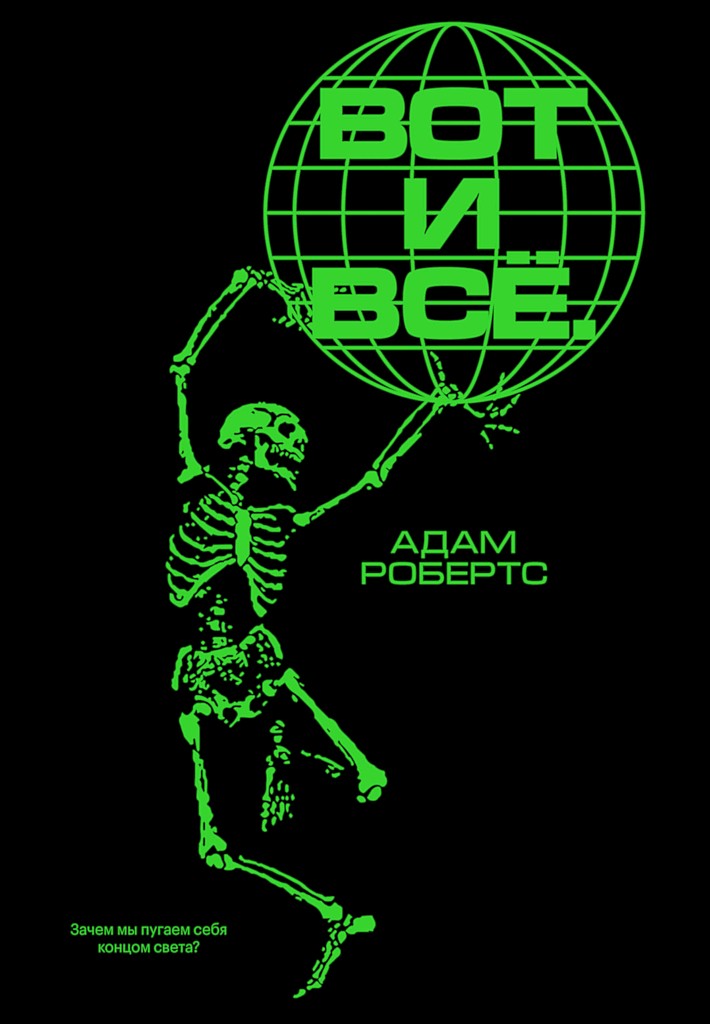

Я же предпочитаю относиться к этому с юмором, хотя такой подход не особо популярен, и вам может показаться, что в целом мои доводы о конце света сводятся на нет моей склонностью к ерничанью. Каждому свое.

Вряд ли мне удастся отстоять свое ерничанье, примеры которого